孩子不睡覺、半夜常醒來,是因為做錯這件事!

幸好,不論是延遲上床或者是半夜常醒來,這大多都是暫時性的,隨著孩子長大,終究會改善,但這段期間的確是會干擾大人及孩子的睡眠品質,若能及早介入,就能減少或避免兒童時期行為性失眠造成的影響,讓孩子及大人都有好的睡眠品質。

對於老愛拖延、拒絕上床的孩子,要這樣做:

1.定好熄燈的家規:最好是在要上床的前一小時,家中的燈就切換成黃燈,或減少白燈數,開始提醒要準備就寢了,並確實執行。

2.留意入睡時間:大人規定的就寢時間未必與孩子的生理時鐘吻合,例如孩子每次都是要到11、12點才睡著,就寢時間定在10點就容易失敗,這時建議漸進式提早,先定在10點45分,如果孩子可以在15~20分內睡著,那就寢時間就可以再往前15分鐘,直到達到期望的就寢時間,例如10點。

3.避免影響睡意:除了運動、白天不要睡太多外,晚上7點過後要避免孩子使用電子產品,傍晚過後就別再讓孩子喝含糖或咖啡因的飲料,例如奶茶、汽水等,因為這些都可能偷走孩子的睡意。

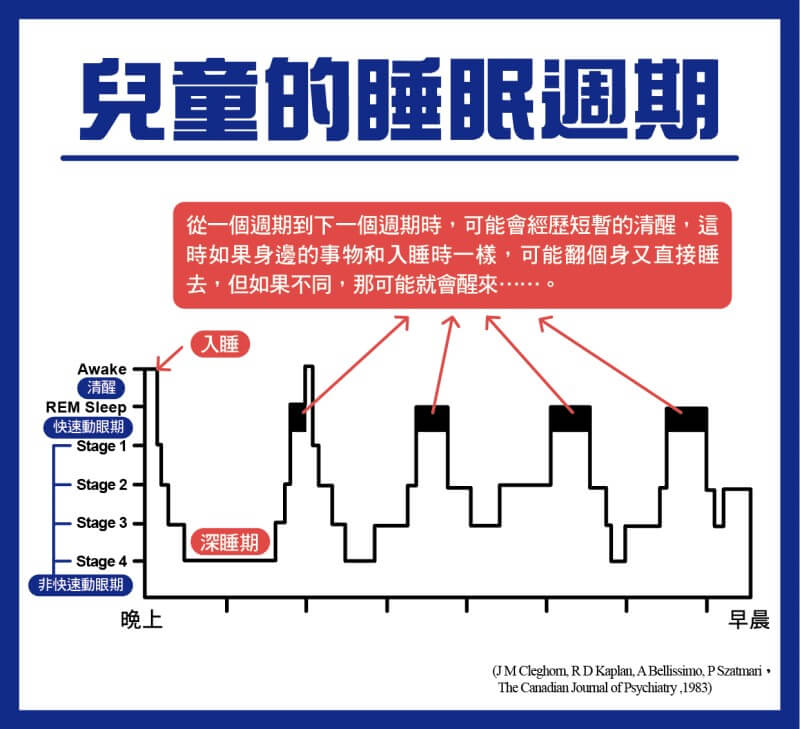

對於半夜常醒來的孩子,要這樣做:

1.學習獨自入睡:從3個月大起,就可以讓孩子練習自己入睡,例如在孩子已經快睡著但尚未睡著時,就讓他躺下來自己入睡。如果孩子已經過了抱睡的年紀,而是需要躺下陪睡,那建議即刻起,別再躺下了,可以改成坐在孩子身邊陪伴,待孩子穩定後離開,不可以睡著才離開,除非你還是希望孩子的入睡聯結仍是你。

2.固定睡眠環境:確定和孩子入睡聯結的物品,當孩子半夜清醒時也會在,並確認房間情境整晚都相同(如燈光、溫度、機器聲音等),最好是關燈,並讓床上沒有其它分心物或玩具。

3.提供情感支持:在睡眠儀式後,可以給孩子一個擁抱安撫孩子躺下,讓孩子情緒穩定後再離開。

此外,建立良好睡眠習慣,大人要做到4「要」:

1.要規律:就是盡量固定上床和起床時間,尤其假日不上學更要注意。不可以假日就晚睡,這絕對會影響到周一上學時的精神狀態。

2.要忽略:對於孩子拖延或拒絕睡覺的行為,要適當忽略或不予以關注,以避免反而強化了這些行為。而在確認孩子狀態時,過程不要太多對話,盡量短暫且無趣,待孩子安靜躺下就可以離開。

3.要忍耐:一開始要讓孩子自己入睡一定會有困難,孩子可能會不斷地喊叫確定大人是不是在,大人別感到生氣或挫折,因為孩子就是需要這些支持得到安全感。

4.要延宕:對於孩子的呼喊(就寢時或半夜),回應前可以先等待一下下,不要立即回應,而且每次回應可以越來越慢,尤其是半夜,觀察一下孩子有沒有可能自己再入睡。

最後,大人要留意孩子的睡眠時間,因為隨著年紀增長,需要的睡眠時間是會減少的,而且每個人需要的時間也不同,當孩子已經不需要這麼多的睡眠了,但大人仍死守著既定的睡眠時間表,就會產生許多不必要的爭執,這時可以從早點起床或減少午睡開始。睡眠習慣的建立需要全家人一起配合,適時地給予正增強也很重要,讓孩子覺察到自己是可以成功入睡的,行為性失眠的行為就會減少。

延伸閱讀: