研究:孩子拖拖拉拉有3大原因!告別拖延症父母要這樣教

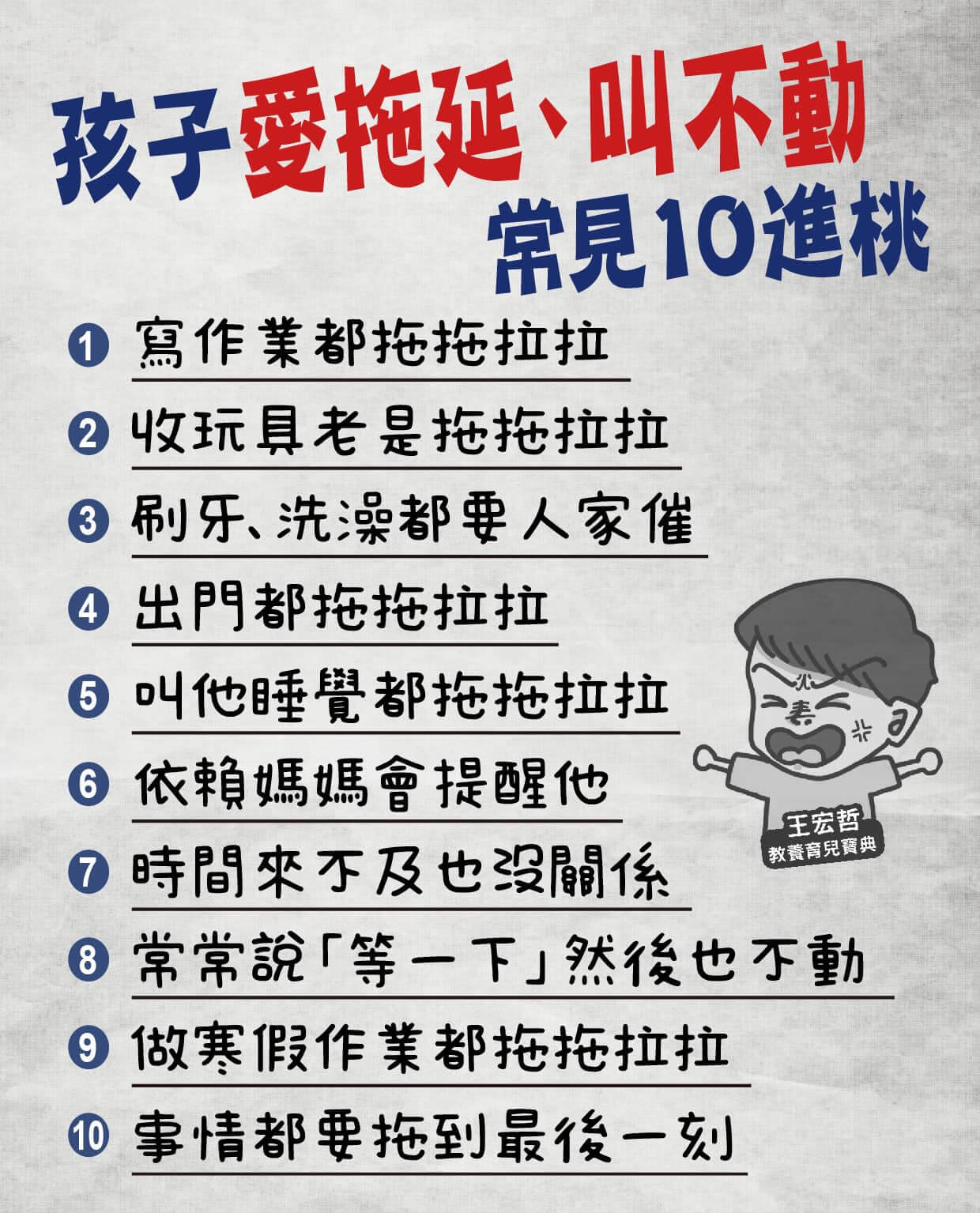

常聽到爸媽抱怨孩子愛拖延,寫作業拖延、學習拖延、複習拖延,就連日常生活的洗澡、吃飯也拖延,一定要大人三催四請,甚至吼罵才要去做,往往搞到家裡氣氛亂糟糟。下面這些孩子拖延的行為,你們也有覺得很困擾的嗎?

孩子拖拖拉拉 常見10行為

1.寫作業都拖拖拉拉

2.收玩具老是拖拖拉拉

3.刷牙、洗澡都要人家催

4.出門都拖拖拉拉

5.叫他睡覺都拖拖拉拉

6.依賴媽媽會提醒他

7.時間來不及也沒關係

8.常常說「等一下」然後也不動

9.做寒暑假作業都拖拖拉拉

10.事情都要拖到最後一刻

用獎勵、計時器幫助拖延症孩子,但效果都不好

爸媽知道用打罵的沒有效,改用正向獎勵,一開始可能有效,但後來常演變成孩子對獎勵的事物討價還價,甚至出現「你先……,我才要……」的條件話語,大人一見孩子的心態不對,當然立刻停止獎勵計畫。

傳統認為孩子拖延是由於欠缺時間觀念、缺乏計畫能力、沒責任感,因此期望透過計時器、計畫表來改善孩子的拖延問題,但不少爸媽反應效果並不好,究竟是大人用錯方法,還是孩子有甚麼問題嗎?在探討解決方法前,首先要了解造成拖延的原因。

腦科學發現,孩子拖延是因為想擺脫厭惡感

近年來有不少針對「拖延」的腦神經科學研究,認為「拖延」與對該任務產生厭惡感有很大的關聯。當感受厭惡的程度大於執行任務帶來的鼓勵時,就會傾向「拖延」,尤其是情緒調節能力不好、自制力較差的人,更會為了擺脫厭惡感受,選擇及時行樂或修復厭惡的情緒,而產生拖延行為。

所以可以把拖延想成是大腦裡面住了一個小惡魔,當有不喜歡的事物出現時,小惡魔就會慫恿你先去做喜歡的事,克制不了誘惑、選擇及時行樂的人,就會產生拖延。

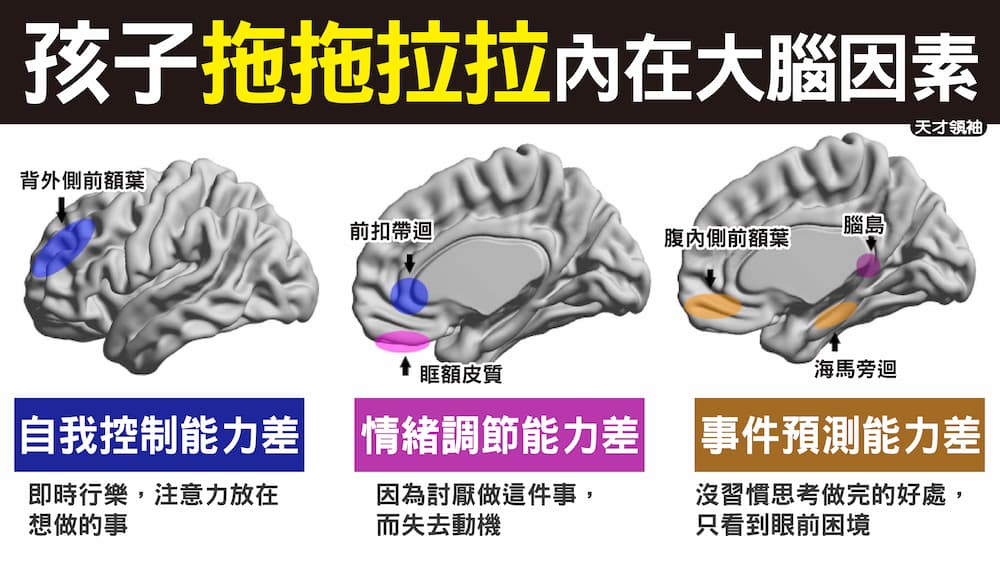

研究:拖延症的孩子,大腦有三大神經網絡與別人不同

大腦影像學研究也發現,有拖延症的人,在大腦中有三大神經網絡系統:自我控制能力(self-control)、情緒調節(emotion regulation)和事件前瞻能力(episodic prospection),與不拖延的人不同(Zhiyi Chen et al, 2018)。

自我控制能力:指的是有能力阻斷與目標不相關的想法(例如想要先享樂),擷取與目標相關的念頭持續前進。

情緒調節能力:指的是有能力調降執行任務時所帶來的負面情緒回饋,降低厭惡感受,而增加執行力。

事件前瞻能力:指的是未來情景思考的能力,例如能有遠見的地思考到完成任務後帶來的好處與成就感,就有利於反轉拖延的想法,增加行動力。