別用調皮當藉口!出現這3行為可能是過動症!

三、活動量很高、作息不規律

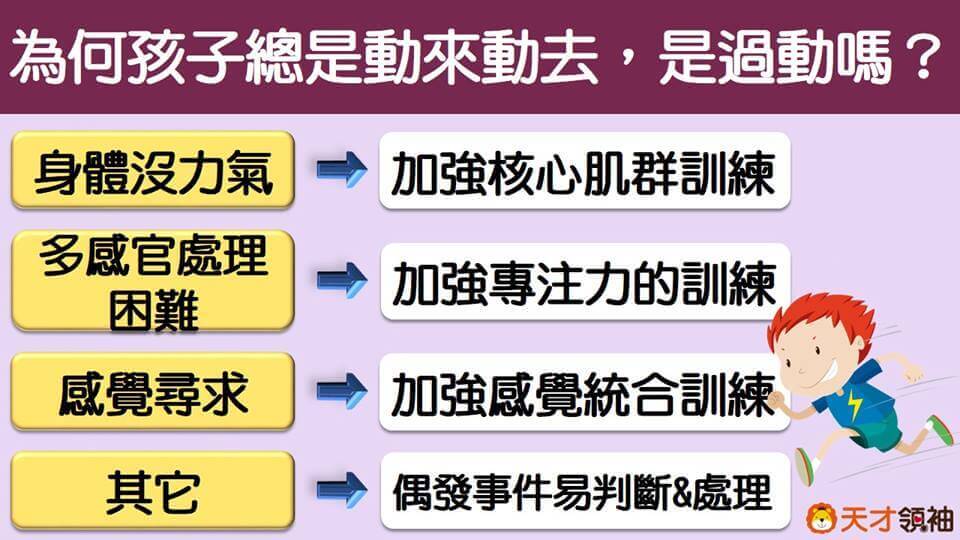

儘管學齡前的幼兒活動量大,但依然看得出是否有過動的端倪,例如

1.總是像身上有蟲般,坐立不安,扭來扭去,看起來煩躁靜不下來

2.幾乎很難持續一段時間坐下來從事較靜態的活動,例如吃飯、看書或聆聽故事等。

3.要安靜下來、小憩一下似乎都很難

4.總是很愛說話,經常過度地製造聲響

5.總是跑來跑去、爬高爬低、跳上跳下

6.看起來就是隨時準備衝刺的狀態,感覺幾乎無時無刻都在動,像馬達般

一樣,在幼兒時期,以上行為沒有經歷過或未曾被教導,是有可能會出現的,但如果已教導過,和同儕相較起來,這樣的行為明顯過於頻繁或嚴重,就需要進一步的確認了。

>學齡前,專家量身訂做!整合式學習訓練計畫(專注、情緒、體適能)

記住,不是孩子有出現過這些行為就可能是ADHD,以上行為至少要持續6個月,並在兩個以上的環境中出現,例如家裡或幼托園所中都有這樣的行為表現,且影響到參與同儕活動。

如果在學齡前家長懷疑有ADHD的可能,除了找兒童心智科診斷外,也應該尋求兒童發展的相關專業介入或諮詢,不少文獻顯示,運動、行為等的早期介入,是能有效改善ADHD的相關症狀的。

美國兒童和青少年精神醫學會 (AACAP)在2007年,以及美國兒科醫學會(AAP)在2011年都提出建議:對於學齡前ADHD兒童,第一線的處理應是家長或老師的行為介入,藥物應是在行為介入8週都完全無效時才需要考慮。

因為藥物(例如利他能)對於這群兒童效果較不顯著,而且比較容易產生副作用,例如影響生長、食慾、睡眠、體重減輕、焦慮……等。

錯誤信念讓問題更嚴重

只是因為年紀還小?因為沒有兇沒有打?

有不少的爸爸、長輩質疑過,「孩子這麼多問題,是不是媽媽都不打?我們以前就沒有那麼多這種問題……」。

其實這麼多問題,真的是我們人類害的,除了最近我一直宣導空汙會影響孩子的腦部發展外,這幾年的研究也多指向環境汙染與ADHD有關聯。

例如2017年Adesman A等人的研究發現,瓶餵的寶寶比親餵的寶寶,到了學齡前更容易有ADHD的問題,比較時空背景後發現,原因出在雙酚A奶瓶,2016年 Tewar S的研究發現,接觸雙酚A的男孩比起女孩,更容易有ADHD的症狀。

這些證據都在告訴我們,現在ADHD症狀的孩子真的比過去來的多,真的別只是當調皮、叛逆就輕忽掉。

而且也有一些研究發現,ADHD的孩子,除了行為問題外,在小時候容易有腦部發育較慢、語言發展遲緩等問題,家長應盡早提高警覺。

前面提到學齡前ADHD兒童第一線的處理方式就是行為介入,行為介入的目標就是增加親子間的正向關係,增加獎賞,減少負向的懲罰。過去已經有不少研究證實介入成效相當好。

所以當學齡前孩子有ADHD的症狀,別只想要更加嚴格管教控制,這只會讓孩子更對立反抗、親子關係緊張,媽媽壓力更大,而是該尋求專業,改變教養態度,利用行為策略改變孩子的症狀,才是最佳解決之道。

延伸閱讀: