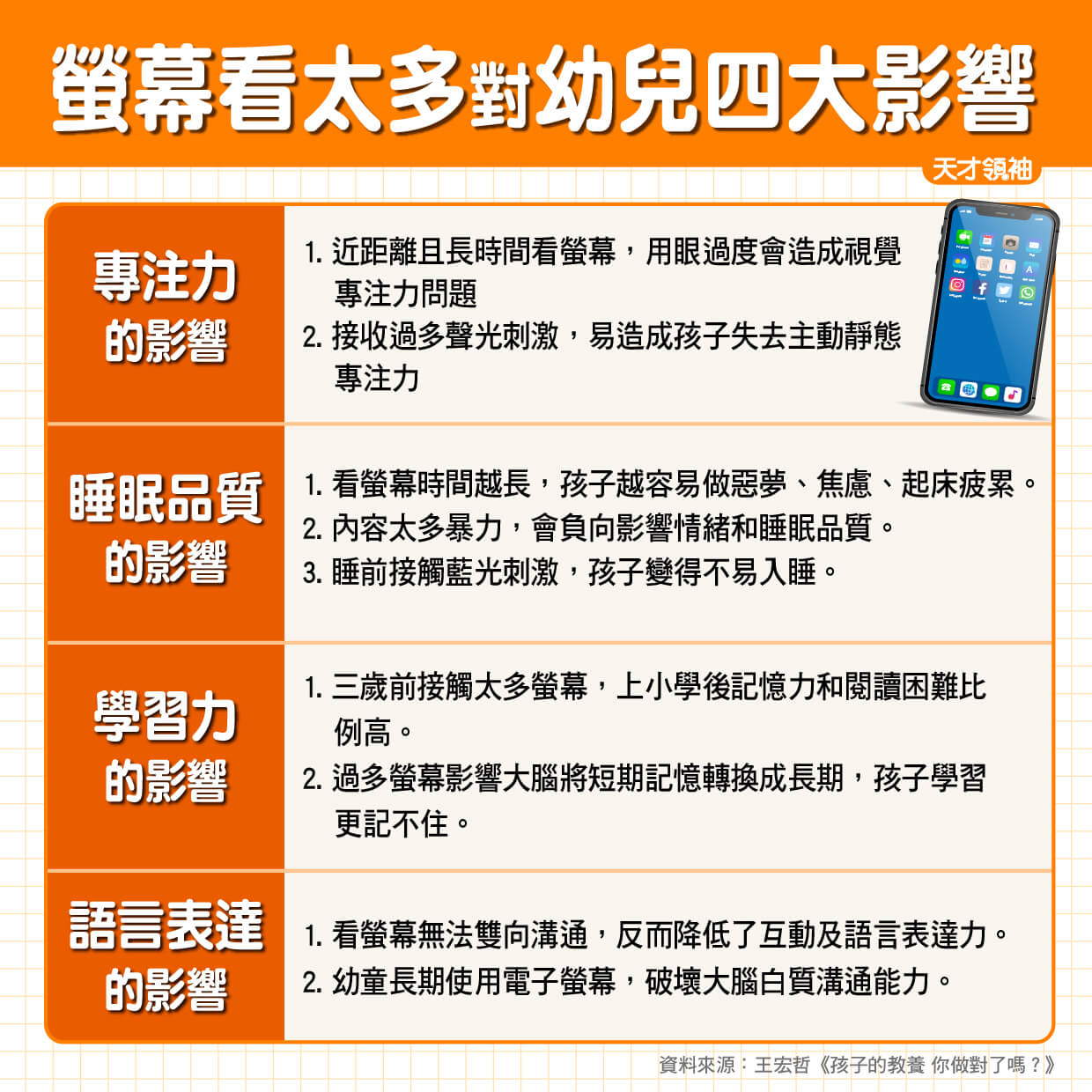

幼兒盯手機破壞「大腦白質溝通能力」

知名兒科醫學期刊《JAMA Pediatrics》近日指出,學齡前小孩,使用電子螢幕產品愈久,其「大腦白質完整性(white matter integrity)」愈差,會影響幼兒認知功能,證實幼童長時間使用電子螢幕,直接破壞大腦溝通能力。

如果把大腦想像成是主機,大腦白質就是重要的各區域的溝通線路,線路出了問題,大腦就會當機短路。

該研究也發現我之前講的,看螢幕愈久的幼童,語言表達能力愈差,處理語言的速度也更慢。

小孩一天可以看多少螢幕?答案是「3歲前幼兒不能看」,而3-6歲,要陪他使用電子螢幕,而且時間不能超過20-30分鐘。3歲前,是大腦快速發育時期,大腦要透過「互動」,才能有效學習。我在臨床看過很多孩子,成天看電子螢幕,刺激太少,該動都不動起來,最後造成發展遲緩。

孩子不玩玩具,只看平板及手機,常常是大人造成。重要資訊,一定要讓帶孩子的每個人知道~

學齡前常用電子螢幕,影響溝通能力

辛辛那提市兒童醫院醫學中心赫頓博士(Dr.John Hutton)團隊研究搜集47組3到5歲幼童,由家長問卷回答孩子使用螢幕產品頻率、家長是否陪伴、觀看內容等,接著以擴散張量磁振造影(DTI)測量與神經纖維密度有關的非等向性指標(FA),及與神經纖維髓鞘化有關的「徑向擴散指標」(RD)等2項數值。

結果發現,接觸電子螢幕程度較高的幼童,其神經纖維密度和神經纖維髓鞘化完整性均較差,也就是大腦白質完整度較低。

什麼是大腦白質?大腦白質是「大腦內部通訊網路」,如果把大腦想像成是主機,大腦白質就是重要的各區域的溝通線路,線路出了問題,大腦就會當機短路。相對的發展愈好,大腦的認知功能愈好。

而研究人員測試後也發現,看螢幕愈久的幼童,語言表達能力愈差,處理語言的速度也較慢。

赫頓博士他表示觀看電子螢幕不會破壞大腦白質,只是對大腦發育而言太消極被動;且花許多時間盯螢幕,大腦就更少機會接受其他體驗刺激。

3C視覺刺激,是讓孩子記不住的兇手之一

四歲後學習功能開始逐漸形成,這時期前額葉開始漸漸發達,可以執行更高階的思考,包括邏輯、推理等。

人類的記憶分為記住剛發生不久的事物的「短期記憶」,以及保有過去事物印象的「長期記憶」。人一旦有了某種經驗,其內容或情景會暫存在大腦中樞裡負責記憶的「海馬迴」。利用海馬迴,把短期記憶用自己的方法轉變成長期記憶,例如:把不容易記住的單字藉由其他方法背誦記起來…,就是記憶策略。

孩子若想讀好書,長期記憶就要發達。但是,由於3C帶著極強的視覺刺激,使得孩子表現出有興趣的樣子,但記住它的時間並不會太長,僅成為瞬間記憶或短期記憶的程度。

64%的教師:3C科技造成學生分心學習下降

根據2012年美國皮尤研究中心(Pew Research Center)研究結果顯示,87%的教師認為,現在的學生比過去更容易分心,且注意廣度較低,而64%的教師認為,科技是讓學生分心的主要原因。3C 產品畫面變動快速,當孩子轉換成看書或寫作業的靜態活動時,因為書本與作業的聲光效果遠不及3C產品,所以較難養成靜心思考的習慣,容易出現注意力不集中的情形,即使避開所有造成分心的事物,還是無法專心閱讀。

過度3C,破壞大腦將短期記憶轉換成長期

美國知名科技作家尼可拉斯卡爾(Nicholas Carr)在其著作《網路讓我們變笨?:數位科技正在改變我們的大腦、思考與閱讀行為》一書中提到,在記憶形成的過程中,任何中斷,包括看書時停下來看電視或打電動,都會使資訊在從短期記憶變成長期記憶的移轉中消失。

2018年刊登於「教育心理學」(Educational Psychology)的研究報告證實此論點。美國新澤西州羅格斯大學(Rutgers University)葛拉斯(Arnold Glass)教授及研究人員對該校118名認知心理系學生進行研究,將學生分成兩組,由同一講師在同一上課教室、課表時間,教授相同課程,唯一差別是其中一組學生可使用3C產品處理與課堂無關的事務。結果顯示,在課堂上使用3C產品雖然容易導致注意力分散,但不會影響在課堂上的表現,也就是課堂測驗兩組並無差異,不過在學期考試成績卻有顯著不同。

(下一頁繼續)