講不聽、歡必霸小孩該怎麼教? 4個教養小撇步

孩子講不聽、又愛頂嘴、一下子就「爆氣」?很多爸媽都以為是孩子故意唱反調,其實,這是他發展中的自然歷程。

到了 2歲之後,孩子開始有「自我意識」,會想自己決定事情,這時就會變得「歡必霸」、想要什麼就要什麼;3歲以後,開始出現「故意行為」;而 4~5歲 時期,孩子的「主見」更強,也更難溝通。

這些行為並不是壞,而是孩子正在學著「獨立思考、表達自己」。只是,父母該怎麼引導,才能讓他既能被理解,又願意聽話呢?以下四個專家級的教養撇步,幫助爸媽用更溫和有效的方式,陪孩子一起成長。

1.減少「以上對下的命令」,改用「平行式教養」

2歲半之後的孩子,開始討厭被命令;到了5歲半更達到「不服從高峰期」。

例如,當你說:「不要踩水,不然我下次就不帶你出來!」這句話聽在孩子耳裡,只會激發反抗心理。

試著換個說法:「我們一起繞過水灘地雷,讓鞋子保持乾乾的,好嗎?」

這就是「平行式引導」,當孩子感受到你是「和他一起解決問題」,而不是「命令他聽話」,就更容易配合。

2.用故事教規矩,孩子更容易接受

孩子最怕被針對,但最愛聽故事,這時,用繪本來引導會更有效!

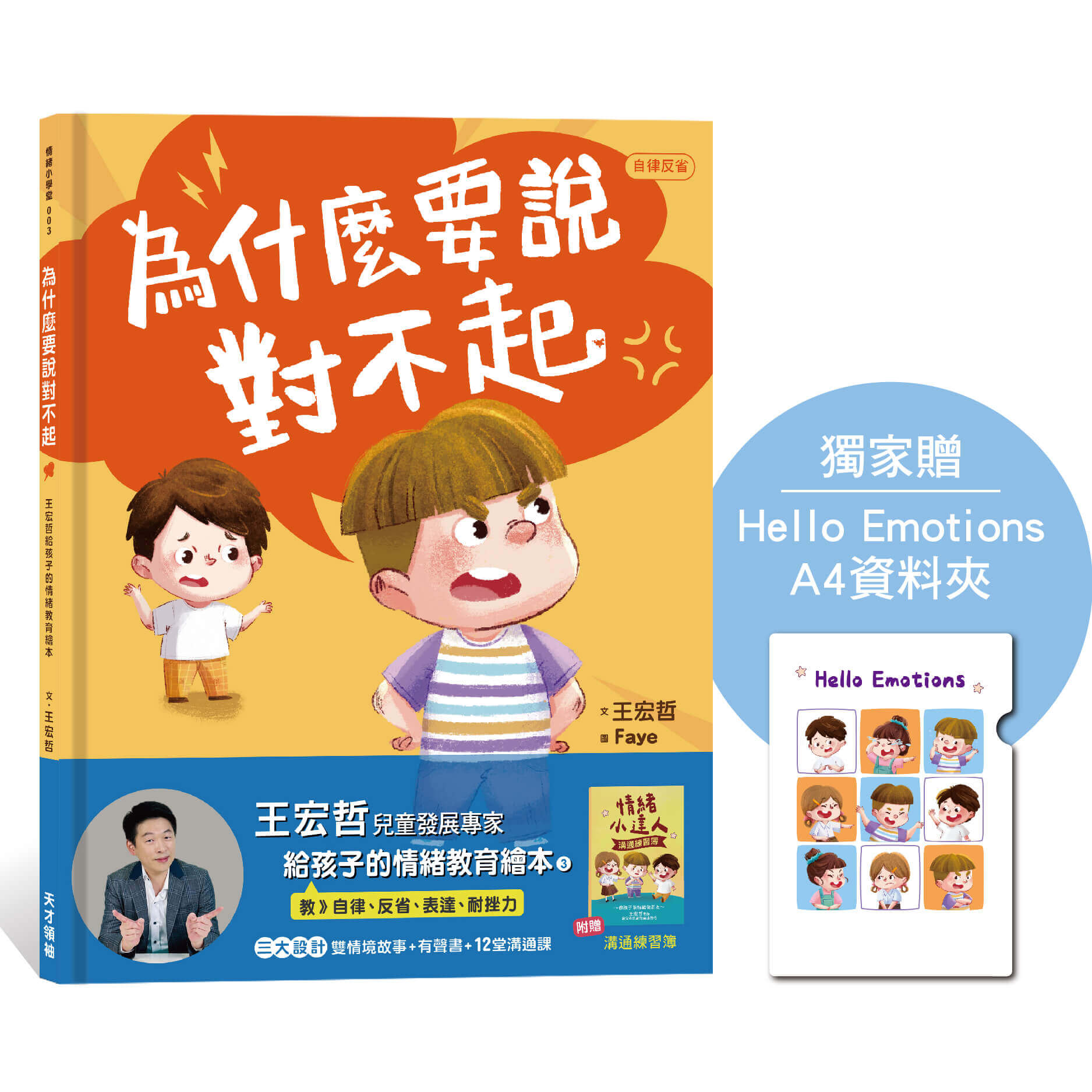

例如《為什麼要說對不起》這本故事裡的主角——悠悠,就是個「講不聽」的小孩:他做錯事不道歉、還會頂嘴。

爸媽可以帶著孩子一起討論:「悠悠這樣做好嗎?如果是你,會怎麼做?」孩子會開始思考、感受行為的後果,這樣的討論,能讓孩子自己去思考,比起直接說教更有用。

3.用「開放式問句」增加孩子的思考彈性

當孩子不願意配合時,爸媽常會問:「你要不要?」「你聽不聽話?」

這些「二分法」的問句,會讓孩子陷入對立,更容易固執己見。

試著換成開放式提問:

「為什麼你想先玩這個?」

「你不想做,是因為覺得太難嗎?」

這樣的問法,不僅能幫助孩子練習表達理由,也能讓你更理解他的想法。

在《為什麼要說對不起》裡,也有許多開放式互動的設計,讓父母邊讀邊學,實際帶回生活中運用。

4.用「你可以⋯」取代「你不可以⋯」

「不可以跳」、「不可以吵」、「不可以哭」——對於小孩來說,這些「不可以」常常只剩下挫折感。

例如你說:「家裡不可以跳來跳去,樓下會吵!」

孩子的內心反應往往是:「可是我就想跳啊!」

結果越講越氣,越講越不聽。

試著換成:「這裡不可以跳,但我們可以到外面玩。」

重點是「給孩子替代方案」

當孩子知道「他還是能做點什麼」,情緒自然就穩定下來,也更容易學會「行為轉換」這件事。

結論:講不聽,不代表不懂事

許多「歡必霸」的孩子,真正的問題是——他還不會表達自己的想法與情緒,當他想說卻說不出來、想被理解卻被拒絕時,就會用「哭、吼、頂嘴」的方式表達,所以,與其責怪孩子「講不聽」,不如陪他練習「說出心裡話」,幫他找到被理解的出口。

當孩子能說出:「我生氣是因為⋯」「我想要的是⋯」那一刻,他就開始學會了情緒管理,也更願意聽爸媽說話。

延伸閱讀: