【教養反思】聰明父母,不會給孩子太多

你是不是也常有這樣的想法——「我只是想讓孩子更順利啊!」但不知不覺中,我們給了太多幫忙、太多指導、太多資源……最後孩子不但沒有更獨立,反而更依賴、更怕錯、更沒動力。

父母給太多,會讓孩子失去自我練習、挫折復原、解決問題的機會,真正聰明的父母,懂得給得剛剛好——既不放任,也不包辦。

以下這9件事,是許多爸媽最容易「出於愛卻過了頭」的地方,讓我們一起學著停下來,給孩子更健康的成長空間。

1. 給太多幫忙,孩子會變得依賴

「我幫你」這句話是不是很熟悉?很多孩子在日常生活中,太容易被協助。穿衣、收玩具、寫作業,只要遇到一點困難,大人立刻介入。

但事實上,孩子的能力是練出來的,與其幫他做,不如教他怎麼做;與其一次做好,不如陪他練到會,只有讓孩子親手完成,才能累積「我做得到」的自信。

小提醒:當孩子說「我不會」,你可以回答:「我們一起想想要怎麼做,好不好?」讓他學會自己找出方法,而不是等別人來解決。

2. 給太多意見,孩子會失去思考力

很多家長希望孩子少走彎路,於是從小就幫他規劃一切:「你應該先讀這個」、「你這樣做比較好」……當孩子如果總是被告訴「怎麼做才對」,就會失去思考與判斷的能力。

學會自己決定,才是成長中最關鍵的能力之一,孩子的錯誤,往往才是最好的練習題。

試著這樣做:

在孩子問你意見時,先反問一句——「你覺得呢?」這不只是對話,而是在訓練孩子的獨立思考。

3. 給太多標準答案,孩子不敢嘗試

在學校裡,孩子總被要求找出「唯一正確答案」,如果在家裡也延續這種氛圍,孩子會逐漸害怕「做錯」,而學習本來就充滿錯誤與修正的過程,父母應該告訴孩子:「錯誤不可怕,重要的是你願不願意再試一次。」當孩子敢嘗試,他的創造力、問題解決力才會真正被激發出來。

4. 給太多嘮叨,孩子會關掉耳朵

「我都講幾次了!」這句話,幾乎是所有爸媽的口頭禪,有時候父母說得太多,孩子反而自動關機,教養要「講重點」,一次專注在一件事上,效果更好,比起嘮叨,有效的溝通重點在「少而有力」,挑對時機、語氣平和、一次只說一件事,會讓孩子更願意聽進去。

小技巧:

當孩子做錯時,不要當下連環轟,等情緒穩下來後,再一起討論原因與改變的做法。

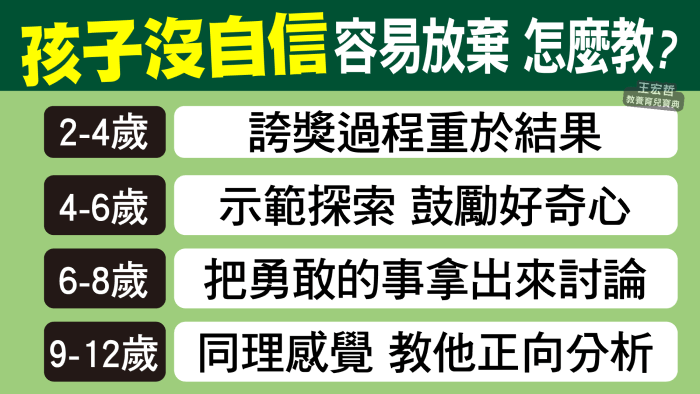

5. 給太多讚美,孩子會害怕失敗

讚美雖然重要,但要讚美努力,而不是結果,當孩子被過度誇獎成績、表現時,一旦遇到失敗,就容易崩潰,引導他看見「自己的進步」,能幫助他建立耐挫力與自信心。

6. 給太多物質,孩子學不會珍惜

當孩子一開口就得到玩具、零食、禮物,他會以為「想要」和「擁有」是理所當然的,物質給多了,反而奪走了他感受快樂的能力,教孩子懂得等待與感恩,可以從小事開始:

◆ 玩具壞了先修,不馬上換

◆ 額外的禮物用努力換取

◆ 想要的東西列入清單,學會延遲滿足

7. 給太多責備,孩子會失去動力

有時候我們以為責備能讓孩子變好,但太多的批評只會讓孩子覺得:「我怎麼做都不夠好。」長期下來,他就會選擇不再嘗試。改變孩子的行為,不靠罵,而靠觀察他的努力方向,當孩子被看見「有在進步」,他才會更想努力。

8. 給太多補習,孩子失去思考時間

現代孩子行程滿滿——學校、安親班、補習班,一天沒停過,但學習不是堆疊時間,而是需要「內化」,如果沒有空白時間思考,他再多知識也只是背下來,沒有真的理解,給孩子適度的放空時間,是一種智慧。讓他有機會整理、反思、連結,學習才會更有深度,比起「多上課」,更重要的是讓孩子學會「自己學」。

9. 給太多螢幕,孩子不愛文字

3C產品雖然方便,但長時間接觸影像資訊,會讓孩子習慣「被動吸收」,這會直接影響他的專注力與閱讀耐性,想培養孩子的語文與思考力,必須讓閱讀重新進入生活,陪孩子一起選書、一起聊故事內容,甚至討論角色的想法,這些互動,才是語言力與思辨力最好的養分。

給孩子的,不是「更多」,而是「剛剛好」

孩子不需要父母的完美,而是需要被信任的空間,當我們願意慢一點、放一點,孩子才有機會長出自己的翅膀。

教養的核心,不是讓孩子少受挫,而是讓他有力量面對挫折,記得:最好的愛,不是「我替你完成」,而是「我相信你可以」。

延伸閱讀: