70%父母都做錯了!正確的教育順序,讓孩子更獨立

為什麼「教育順序」這麼重要?

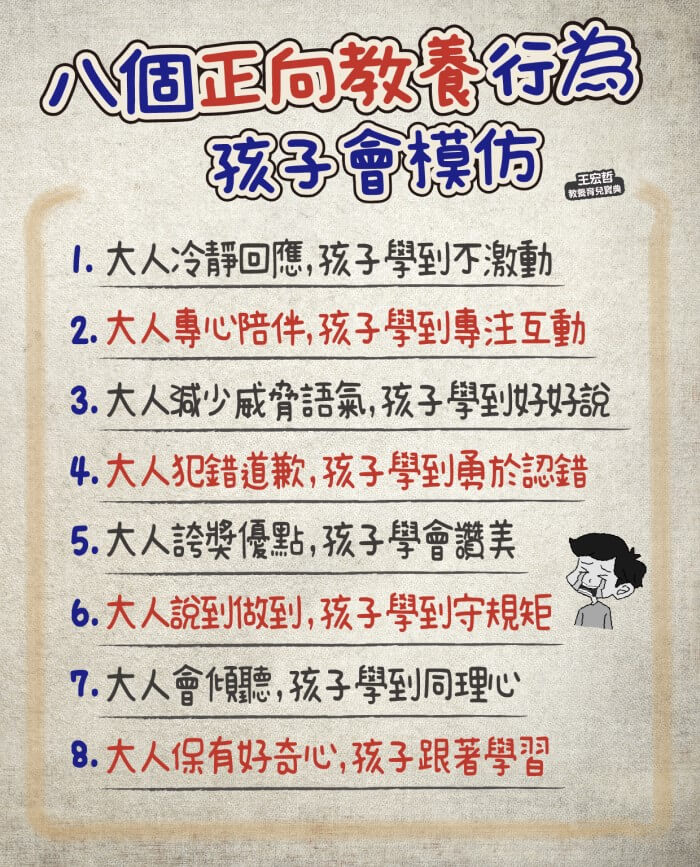

在教養的路上,我們常常心急,想要幫孩子安排好一切,但其實,教育的先後順序,決定孩子是「被動依賴」還是「主動學習」,很多父母把教育的步驟弄反了,導致孩子失去學習的契機。以下整理出 5 個常見的錯誤順序,以及正確的教養方式,父母可以立刻應用在日常生活中。

1. 不是等孩子有能力才讓他做,而是做了才會有能力

許多家長會說:「等他再大一點,等他準備好了,再讓他自己吃飯、自己綁鞋帶。」但事實上,孩子的能力不是「等」出來的,而是透過嘗試與錯誤慢慢累積的。

舉例來說,兩歲的孩子自己拿湯匙時,肯定會灑得到處都是;但這正是他在學習的過程,父母如果一味怕麻煩,替孩子包辦一切,孩子就會錯過訓練手眼協調、建立自信的機會。

正確做法:不要急著幫孩子做,讓孩子在日常小事裡磨練,能力才會真正成長。

2.不是出問題才追問,而是平常就要聊天

很多父母忙於工作,平常和孩子的互動只有「吃飯了嗎?」「功課寫完了嗎?」直到孩子出現問題,才開始質問:「為什麼考不好?為什麼不說實話?」這樣的溝通模式,只會讓孩子更封閉,若能從小就養成「日常聊天」的習慣,談談學校、朋友,聊聊他的小發現、小心情,孩子才會覺得父母是能傾聽的人,等到真的遇到困難,他才願意說出口。

正確做法:平時就要有交流,當問題發生,孩子才願意說出心裡話。

3.不是等孩子達到目標才肯定,而是先肯定努力

我們常常把「成就」和「肯定」劃上等號:考高分、得獎狀,才值得被讚美,但如果孩子付出了努力卻沒拿到第一名,他心裡只會覺得:「我不夠好,乾脆放棄。」

其實,過程中的努力更值得被看見。當父母說:「我看到你很認真做○○事,這份努力很棒!」孩子會因為被肯定而更有信心,進而願意再挑戰更困難的任務。

正確做法:先讚美態度,孩子會更有信心,也更容易迎向好成果。

4.不是孩子一開口就滿足,而是學會等待與感恩

在物質充足的時代,父母很容易「即時滿足」孩子的需求:想吃就買、想要就給,這雖然能避免哭鬧,但孩子很快會習慣「伸手就有」,進而變得不懂珍惜,讓孩子學會等待,是一種生活的磨練。當他等到了,會更懂得珍惜;當他遇到不方便,也能學習調整心態。這就是抗壓性和感恩心的起點。

正確做法:先學會等待,再享受收穫。

5. 不是等到好成績才讚美,而是從學習態度開始

成績單上的分數,往往被視為唯一的指標。但父母若只看「結果」,孩子就容易養成功利心,只在意考幾分,而不是學到了什麼,當父母開始讚美孩子的學習態度,例如「你今天專心寫功課,媽媽覺得你很棒!」孩子會更願意投入在學習的過程,反而更容易拿到好成績。

正確做法:先重視態度,成績才會是水到渠成的結果。

結語:教育的順序,決定孩子的未來

教育的先後次序,會讓孩子走向兩種完全不同的路:

做錯順序 → 孩子依賴父母、缺乏自主性

做對順序 → 孩子會主動學習、具備解決問題的能力

親子教養不是快一步就好,而是把「先後次序」放對位置,當父母能在日常中調整方式,就能幫助孩子養成自動自發的習慣,成為真正獨立的人。

延伸閱讀: