如何教孩子判斷,別人是故意還是不小心的?

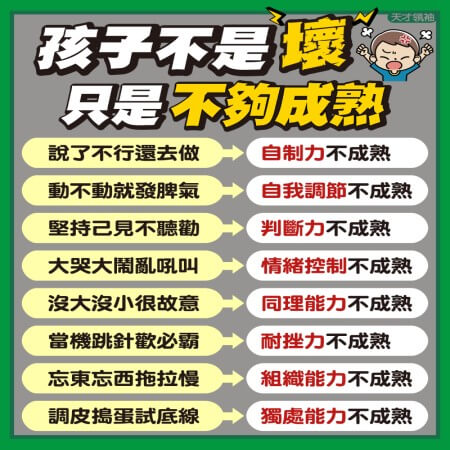

「你幹嘛故意弄我!」、「老師他故意撞我!」遇過這樣的孩子嗎?常常都覺得對方是故意弄他、笑他,可是對方根本沒那個意思,或根本是個意外,但孩子就是很容易被碰到就發脾氣,控訴對方是「故意的」,這樣的孩子該怎麼引導呢?

這類孩子問題出在於「敵意歸因錯誤」(hostile attribution bias),簡單來說,就是孩子在沒搞清楚同儕的行為意圖前,會傾向認定「他一定是故意的」來解釋對方的失誤行為。例如同學在排隊時,不小心碰撞到前面的孩子,但如果這個孩子本身就敵意歸因錯誤的狀況,就會直接認定同學是故意撞他的。有敵意歸因錯誤的孩子,還可能在輸的時候,看到別人笑,就認定對方是在嘲笑他,諸如這些狀況,就很容易產生人際社交的衝突。

敵意歸因錯誤的孩子,長久下來,還很容易出現一些問題行為,例如對立、反抗、甚至動手攻擊,因此在幼兒園時期,孩子正在發展同理心與心智解讀時期,就積極引導孩子是很重要的,可以透過下面四個方法:

1. 教孩子了解自己的情緒

研究發現,媽媽(或主要照顧者)在平日互動時,越能敏銳地覺察,即時且正確地回應孩子的行為意圖與情感狀態,孩子日後有敵意歸因錯誤的情況就會減少。也就是說親子之間要時時有情感間的連繫,在孩子還沒有辦法把自己的感受想法表達的很清楚時,大人就要幫忙孩子說出來,並且確認,而大人回應孩子的情緒也要正確,不是孩子兇、大人就跟著兇,很多時候被孩子兇的感覺應該是不開心或難過,大人要表現出來,孩子才會察覺到,自己的行為帶給對方的感受是什麼。

2. 教孩子練習想一下再說

在小學生的研究發現,孩子的自我控制力越好,敵意歸因的狀況就越少,因此從小培養自制力絕對是減少人際衝突與行為問題的重要方法。提到自制力,在這邊主要是強調「不反應」,練習遇到事情時要先「停」,想完再做,這可以透過桌遊來練習,衝動控制、策略型的桌遊都有幫助,而平時大人也要讓孩子多練習「延宕滿足」,不是孩子有需求,大人就要即時滿足他。

3. 教孩子觀察對方的反應

這點通常需要大人介入,連對方都要一起努力。大人在處理這樣的社交衝突時,通常在了解對方是不小心後,就會變成大人跟有敵意歸因的孩子持續溝通,「他是不小心的,你有必要這麼生氣嗎?」但事實上,這些事讓對方做會更好,例如大人可以引導對方說「對不起,我不是故意的」、「你誤會了,我是不小心的,對不起」、「不是這樣啦,我剛剛只是……」,孩子透過觀察對方的反應,才有機會修正自己先前的敵意歸因錯誤,理解他人真的不是故意的,如此未來才有可能於第一時間就善意理解他人行為的意圖。

4. 教孩子讀懂別人的想法

在親子共讀或生活經驗的分享中,多討論故事中人物的情緒、想法與行為意圖,例如《為什麼不能等一下》中每一頁的EQ小提問,就是在引導孩子思考並理解他人的情緒與意圖,例如「媽媽一直催悠悠,悠悠會是甚麼感覺」,「悠悠為什麼還在玩玩具,他怎麼想的」……等。過去研究證實,孩子正確理解他人行為意圖與情感狀態的能力越好,其敵意歸因錯誤就會越少。

孩子間的許多人際衝突,多來自於「意圖解讀錯誤」,總是解讀錯誤的孩子,也容易受到排擠,因此及早教導孩子正確解讀意圖,就能減少衝突,也能增進孩子的人際社交發展,避免孩子產生反社會的行為問題。

延伸閱讀: