小孩無感、無所謂,處罰獎勵都沒用該怎麼教?

在家庭與學校教育的現場中,有一類小孩特別讓人頭痛——他們的個性是那種無所謂、不在乎、懶散又不主動,對於懲罰沒感覺,對獎勵也興趣缺缺,任憑你喊破喉嚨也一樣不會改變,這種孩子真的不好教!

「無所謂小孩」的常見行為包括那些?

1、做事常常無所謂、很隨便

2、對懲罰或獎勵都無所謂

3、做事不努力、不積極

4、態度懶散、被動

5、學習動機低,要人家催才動

6、缺乏責任感,都不會主動

7、錯了都不會想積極改正

8、東西不見了也不在乎

9、時間來不及也無所謂

10、該做的事都要父母提醒

如果你家也有無所謂小孩,你一定能體會那種「你急得要死,他慢得要命」的無力感,到底這種個性要怎麼教?

孩子無所謂、不在乎,心理因素大解密

大人要先理解,孩子不是天生懶惰或無感,而是在成長過程中,可能經歷過以下幾種心理變化:

心理因素1、無所謂是不覺得重要

對孩子來說,什麼事情重要、什麼不重要,取決於他內心的價值排序。而當他不認為一件事「與我有關」、「對我有價值」,自然就會產生一種「隨便啦、無所謂」的態度。

心理因素2、無所謂是做不好的挫折

有些孩子曾經認真努力過,但卻常常被批評、否定或失敗,久而久之就會形成一種「反正我也做不好,不如假裝我不在乎」的保護機制。

心理因素3、無所謂是不會規劃下一步

有些孩子其實想做得好,但他根本不知道怎麼規劃、怎麼開始、怎麼執行。當一個人長期「搞不懂流程」,又沒有被具體教導,他很容易選擇放空或裝作不在意。

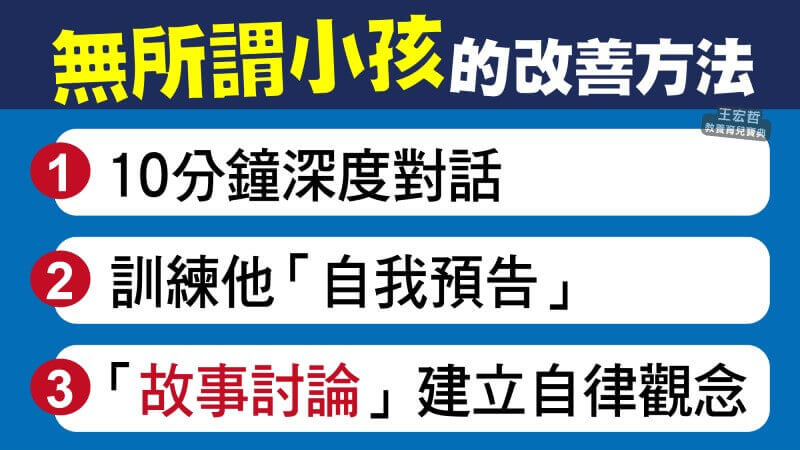

家有無所謂小孩該怎麼教?

方法1、十分鐘深度對話

這類孩子多半已經在心理上對大人「關閉感受」,所以再多的催促與指令都進不去。每天花10分鐘,心平氣和地跟他聊聊:

✅不談成績,不講要求,單純分享生活與感受

✅傾聽他的想法,不急著糾正或評論

✅慢慢讓他覺得「你不是來催我,而是關心我」

當孩子覺得自己被理解,被重視,內心的防備才會慢慢放下,重新建立連結與動力。

方法2、訓練「自我預告」

很多孩子之所以無所謂,是因為他覺得自己沒有決定權。這時可以透過「自我預告」的方式,讓他開始對自己的行動負責:

✅與他討論今天要做哪些事情,讓他自己說出來(例如:「你打算幾點開始寫功課?」)

✅鼓勵他寫在白板或筆記本上,建立預告的儀式感

✅當他照著做時,給予肯定與簡單反饋

這不是提醒,而是訓練孩子逐步掌控自己的節奏與安排。預告 → 執行 → 獲得成就感,是建立責任感與動機的關鍵。

方法3、「故事討論」建立自律觀念

許多「無所謂」的孩子,並不是不願意改,而是不知道什麼是自律、怎麼開始,也從來沒有內化「做一件事做到好」的感覺。這時候,繪本就能成為溫柔又有效的敲門磚。

爸爸媽媽可以挑選不同面向的教養繪本,建立各種自律的觀念,例如建立「時間的自律觀念」、「行為的自律觀念」、「主動性的自律觀念」、「學習的自律觀念」……等等,讀完之後,不要急著問對錯或總結道理,而是用開放式的問題,引導孩子內化概念:「你覺得這個角色剛開始有點像你嗎?」「你有過那種一開始不想做,後來做完覺得不錯的經驗嗎?」「如果你是故事裡的主角,你會怎麼做?」或者把繪本中的情境轉換到日常任務上,例如:「就像書裡面那個角色一樣,我們也來試試今天先完成功課,然後再玩20分鐘,怎麼樣?」

當他在故事角色中「看到自己」,就會比直接被說教更願意思考和學習。加上親子共讀的過程也是一種陪伴與安全感的建立,可以讓孩子更有動力開始改變。

延伸閱讀: