小孩發燒怎麼辦?爸媽要知道的4個正確觀念

一個自己帶孫的阿嬤,孩子發燒,結果就去買冰枕讓孩子躺,希望能退燒。然後,躺在床上的發燒孩子,又被蓋了一大堆被子,目的就是要逼汗。這些是大錯特錯的做法,有幾個觀念,父母要知道:

1、發燒不要強迫退燒,不要躺冰枕,這樣可能會造成大腦的傷害。

冰枕、溫水拭浴等物理退燒法,並不會改變發炎反應引起體溫定位點的異常上升現象,所以不會有退燒效果,反而可能造成發燒兒童額外的代謝負擔。

2、不要自己亂給孩子用塞劑及退燒藥,先給醫師評估

3、不要強蓋被子逼汗,注意他冷熱,適當調整才對

有些家長認為蓋被子逼出汗或多穿衣服可以幫助退燒,但這樣是錯誤的,反而會讓小孩體溫上升。衣服穿太多、中暑等,體溫定位點正常而只是產熱與散熱失調的情形,或使用退燒藥以後開始散熱流汗的時候,使用物理退燒法才有些幫助。

4、量體溫外,也要觀察活動力及症狀

另外,如果你的孩子比較大,也要及早建立小孩對發燒的概念,這樣他生病時才不會過度焦慮及緊張。

體溫哪裡準?

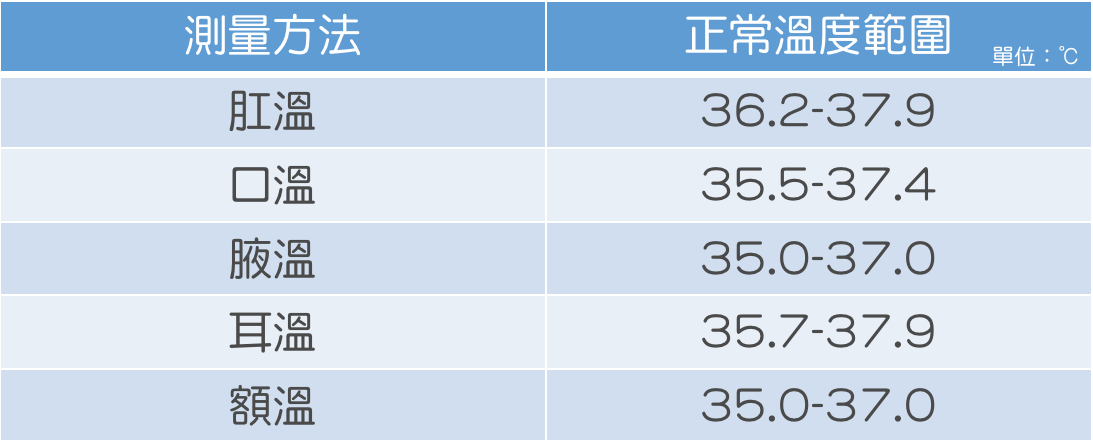

肛溫最接近身體內部的中心體溫,耳溫與肛溫的相關性很高,但三個月以下嬰兒的耳溫與中心體溫的相關性較差。口溫平均比肛溫低,腋溫平均比肛溫低。一個月以下或體重很低的新生兒,不適合量肛溫與耳溫,可考慮量腋溫或背溫。

1. 發燒的定義是肛溫(或耳溫)≥ 38度;口溫(包括奶嘴溫度計)≥ 37.5度;腋溫≥ 37.2度。

2. 六個月以下的小孩用耳溫槍可能不準,但可以做參考,再量肛溫確認。

3. 如果父母親覺得小孩摸起來比平常燒,請不要忽略您的直覺,有74%是準確的!趕快用溫度計量一下。

4. 一般嬰兒的體溫比大人還要高;如果穿太多,或洗完熱水澡,或天氣較熱,有時候會上升至38.5度。若懷疑是假性體溫上升,您可以讓孩子安安靜靜一個半小時之後,再測量一次。

體溫越高越嚴重?

發燒的有無、體溫的高低都不一定能代表疾病嚴重度,兒童生病時,重要的是觀察有無重症的危險病徵。

無論有無發燒,如果兒童出現下列情形,宜儘速至兒科專科醫師處診治:

.三個月以下嬰兒出現發燒

.尿量大幅減少

.哭泣時沒有眼淚

.意識不清,持續昏睡、未發燒時燥動不安、眼神呆滯

.痙攣、肌抽躍、肢體麻痺、感覺異常

.持續頭痛與嘔吐

.頸部僵硬

.咳痰有血絲

.呼吸暫停、未發燒時呼吸急促、呼吸困難、吸氣時胸壁凹陷

.心跳速度太慢、心跳不規則

.無法正常活動,例如不能爬樓梯、走小段路會很喘

.皮膚出現紫斑

.嘴唇、手指、腳趾發黑

孩子發燒時,父母可以怎麼做?

1. 兒童發燒時水份會蒸發,可以多喝水或吃粥。但不用強迫,少量多次的餵食水分。

2. 發燒是好事,不用輕易強迫退燒。退燒的目的是讓孩子舒服,一般39度以上孩子才會感到不適,此時再退燒即可,但狀況因人而異。孩子若安安穩穩的在睡覺,切勿將他挖起來強迫退燒。

3. 小孩手腳冰冷時穿多一點,小孩冒汗時穿少一點。

4. 只有退燒藥具有"真正"退燒的效果。其它輔助的方式如退熱貼,冰枕,溫水擦拭等等,都只是治標,並不會對中心體溫有任何的影響。

5. 使用退燒藥水,劑型都是(體重/2)cc,亦即10公斤孩子每次喝5cc,依此類推。每次用藥要等待兩小時藥效才會發揮,約可以降1-1.5度的體溫。每4-6小時可給予一次。

6. 退燒塞劑只有孩子嘔吐不能吃藥或是超過39度以上的時候才使用;使用塞劑退的快,燒起來更快,因此常畏寒發抖。

一些民眾認為吃退燒藥以後如果又燒起來,就表示醫師開的藥沒有效,所以會去找其他醫師,造成醫療的浪費。事實上,各種退燒藥的效果都只能維持幾個小時,其目的在帶給兒童短暫的舒適。

如果疾病的過程還沒結束,退燒以後又燒起來是很常見的事情。常見的呼吸道或腸胃道病毒感染,其中有些感染可能持續發燒達一週或甚至更久。家長必須注意有無前面所列的危險病徵,並持續遵從醫矚追蹤治療。

參考自 台灣兒科醫學會 http://www.pediatr.org.tw/people/edu_info.asp?id=15

延伸閱讀: