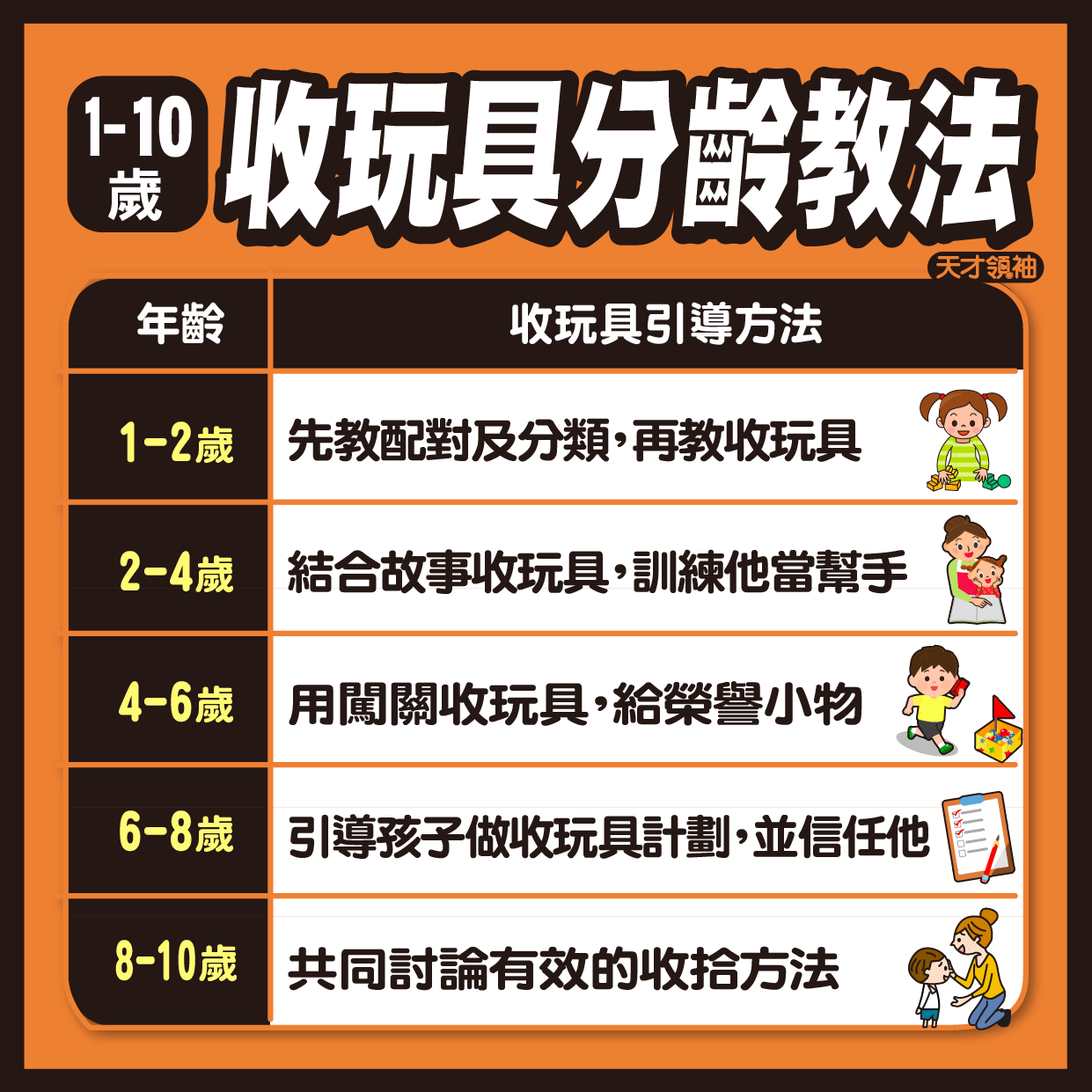

孩子不收玩具怎麼教?1-10歲收玩具分齡教法

每天爸爸媽媽都一直催促著孩子、教導孩子收拾物品、收玩具,但總是事與願違,常常一堆玩具拿出來玩後,也不知道要怎麼收了,到最後還是爸媽幫孩子收拾殘局,本篇我們從Kohlberg及Piaget的兒童道德發展來探討每個年齡可以如何學習「分齡收玩具」,一起來看看!

道德發展影響生活甚巨,包含同理心、規則的理解及遵從、互動中與同儕的平等互惠關心,我們也常常說小時候許多禮貌、道德感要教好,不要等孩子長大了才亡羊補牢,但是道德規範的教法也是有年齡區別的,太頻繁使用大人的口吻強制孩子遵守規則,通常多以「無效」收場。

0~4歲是認知準備期,對規範似懂非懂

這時期的孩子處在認知準備階段,許多人事物正在逐步接觸與學習,對任何規範都似懂非懂,而且自我中心強,常常自己想要做什麼,不顧後果地想要達到。所以對於收玩具,孩子只是單純聽爸媽的話,尚未發展「負責任」的概念,有些孩子是為了讓爸媽的期待而收拾玩具。如果孩子不收拾玩具,因為孩子的「物權」概念尚未成熟,爸爸媽媽在這時期要避免「我要把它丟掉」「再不收我下次不買玩具給你」等較具威脅性的話語。

爸媽怎麼做:

◆0~2歲的孩子因為年齡較小,對情境故事還不太理解,爸爸媽媽可以利用「配對」或「分類」遊戲,請孩子找一樣的圖案,把玩具放回圖片對應的地方,如「你看!車車圖案貼在藍色盒子裡,你找到了好棒!」。收拾玩具時也要增加狀聲詞,讓孩子覺得收拾是有趣的。

◆2~4歲的孩子可以用故事劇情建立收拾情境,例如:「車車要回去他的家裡睡覺嘍~我們一起開回去吧!」「積木班的老師在點名了,趕快幫積木小朋友回到盒子裡,老師才不會找不到他唷!」

4歲~8歲尚在發展彈性思考能力

這時期的孩子幾乎都有上學的經驗,在學校學習與人的相處及規範的遵循,讓孩子對於道德認知的發展又更進步了。孩子覺得規則是萬用的,到哪裡都是同一種規則,跨情境的概念正在發展,也會用「極端感受」面對及判斷行為,例如:打翻水跟偷拿別人東西孩子會覺得這些行為「一樣壞」,道德的主觀感受及彈性思考也正處於發展狀態。

爸媽怎麼做:

◆4~6歲的孩子可以設計闖關遊戲教收玩具,例如用分配領土的概念告訴孩子:「這邊是我的領土,那邊是你的領土,誰先收好玩具,就可以占領這個區域。」另外,孩子會期待大人的讚美,爸爸媽媽可以在事前約定,並搭配集點制度,偶爾也可以因為孩子的主動而給予「加碼」的獎勵。或是可以將之前用過的故事延伸,如「歐歐!你的車子沒有開回去停車場,警察要把你的車子收去保管,明天要記得來拿會去唷!」

◆6~8歲的孩子已經可以同理他人感受、覺察情緒,如果孩子不收玩具,爸爸媽媽利用「情感教育」,以同理感受的方式建立孩子責任感。「哇!你主動把玩具收好,媽媽覺得很高興!」另外,可以帶孩子擬定收玩具計畫,例如玩具可以玩多久,時間到就要收玩具之類的。

8歲~10歲是自律期,催促會有反效果

這時期的孩子已經轉換過學習階段,面對過許多不同的同儕、師長,對於道德規範他們知道規則是人們制定創造的,可以隨情境調整或改變,對於自己犯的錯誤更能知道後果,正因為孩子們都知道狀況後果了,如果爸爸媽媽一直在孩子後催促或碎念,反而容易有反效果唷!

爸媽怎麼做:

◆8~10歲的孩子正學習「自律」,他們都可以做得到整理乾淨的程度,但有些孩子覺得沒必要或麻煩,爸爸媽媽可以和孩子一起看看「乾淨房間」的照片,並從這些照片中討論各式各樣東西物品可以怎麼擺放,盡量給孩子可以選擇的選項,而非直接指定孩子照著方式做。

延伸閱讀: