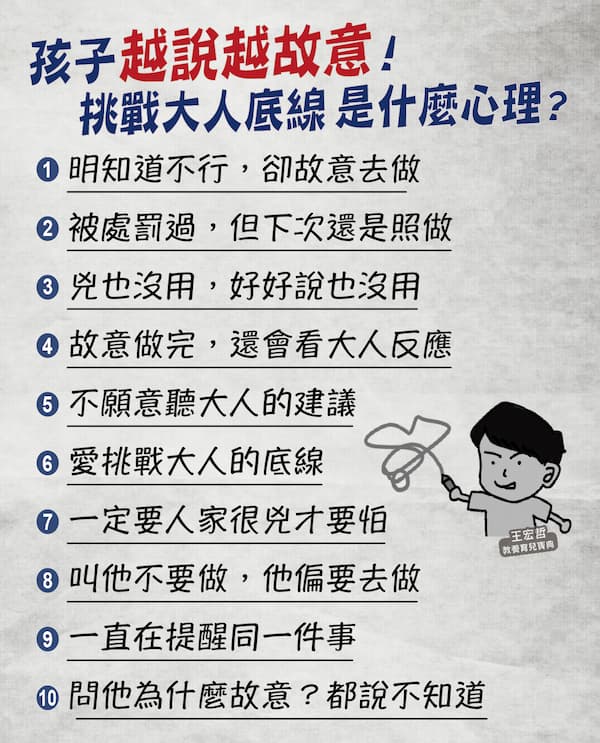

孩子越說越故意! 挑戰大人底線是什麼心理?

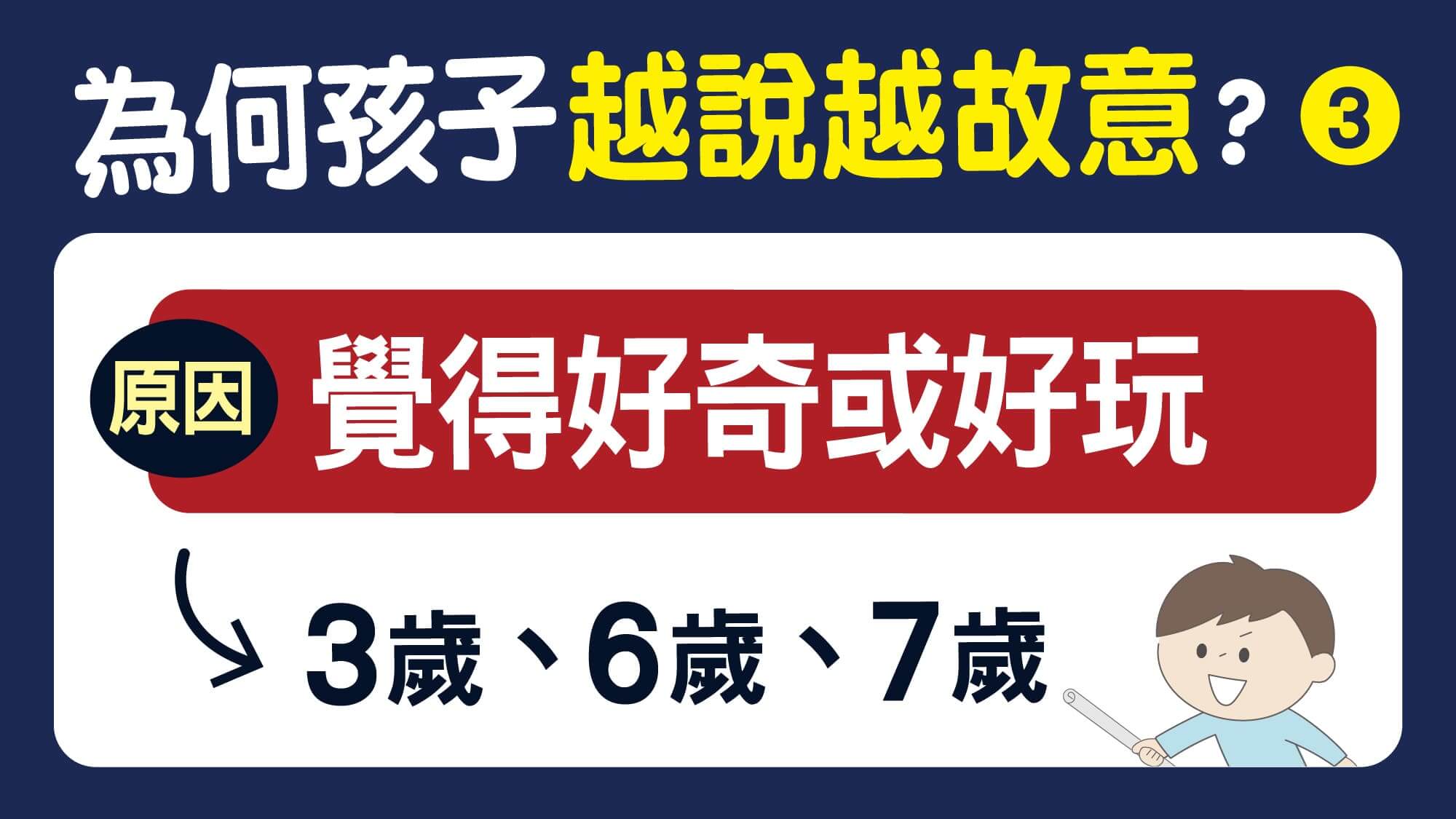

原因3:覺得好奇或好玩

》3歲、6歲、7歲

有時候孩子做出一些看似故意的行為,是因為他們對事物感到好奇或感到無聊,像是上課時覺得無聊,就去拉前面同學的頭髮,他們心理都知道這不能這樣做,但又覺得拉一下沒有關係吧!不太在意後果,這類孩子往往不太在乎行為後果,只在意當下是否排解無聊或是滿足好奇,即使被限制了,他們可能還會尋找其他方式來解決自己的無聊感,所以不斷禁止是沒有用的。

滿足感官,安排事情給孩子做(他們無聊就會探索):

對於這樣的孩子,先不要一昧的限制,父母可以提供有趣的活動或遊戲,以滿足他們的好奇心和排解無聊感。同時,也要教導他們如何選擇適當的娛樂方式,避免因為無聊而做出不適當的行為,要讓他們體會自己認為無傷大雅的行為,是否會影響到其他人的,藉此也能培養孩子的「同理心」,在行動之前要先想想會不會令他人感到不舒服。

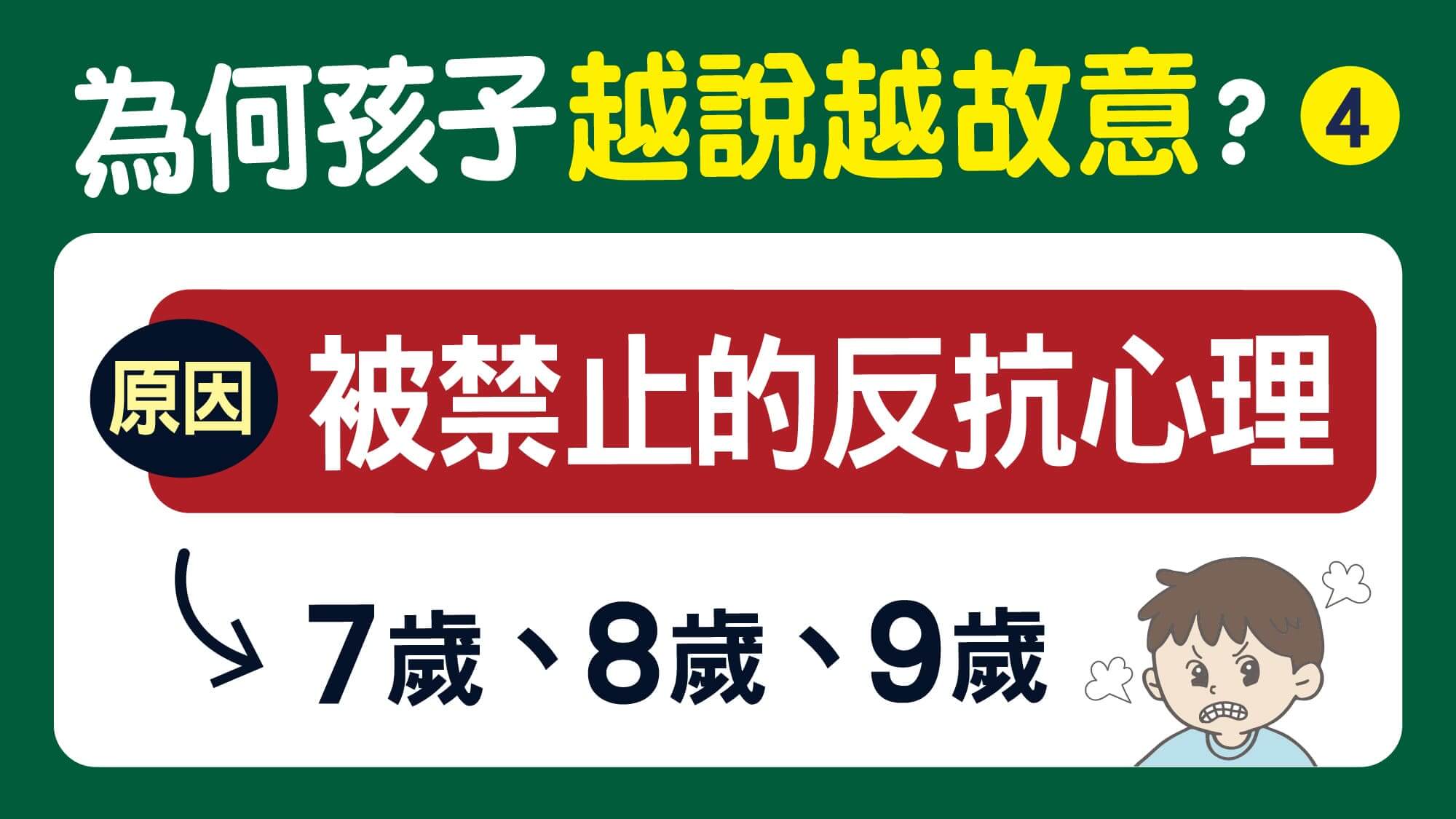

原因4:被禁止的反抗心理

》7歲、8歲、9歲

有些孩子會因為受到限制而產生反抗心理,他們可能會故意去做一些被禁止的事情,或是想挑戰大人的權威。這類孩子往往具有「實事求是」的精神,當大人越是嚴格限制,他們就越想知道真的做了會發生什麼事情。儘管他們會接受大人說的「不行!」,但他們往往會想要證明自己的看法,有時甚至想挑戰大人的論點,例如大人告訴他們「不能在走道上奔跑,很危險會撞到人」,孩子可能會回答「才不會,我技術很好,不會撞到任何人」。他們常常希望證明自己已經長大了,能夠獨立思考和處理問題。

減少限制命令,給予選擇權:

對於這類孩子,父母可以多給予他們更多的「自主權和選擇權」,讓他們感受到自己的意見被重視,進而降低故意行為的出現,讓他們有機會表現自己的想法和能力。不要讓孩子只感受到不斷的被限制和命令,而是通過提供選擇和引導的方式,讓孩子參與決策,發表自己的意見。例如,可以問孩子他們的看法和想法,並給予他們一些合理的選擇,讓他們感受到自己的意見被重視,這樣可以減少他們故意挑戰的行為。

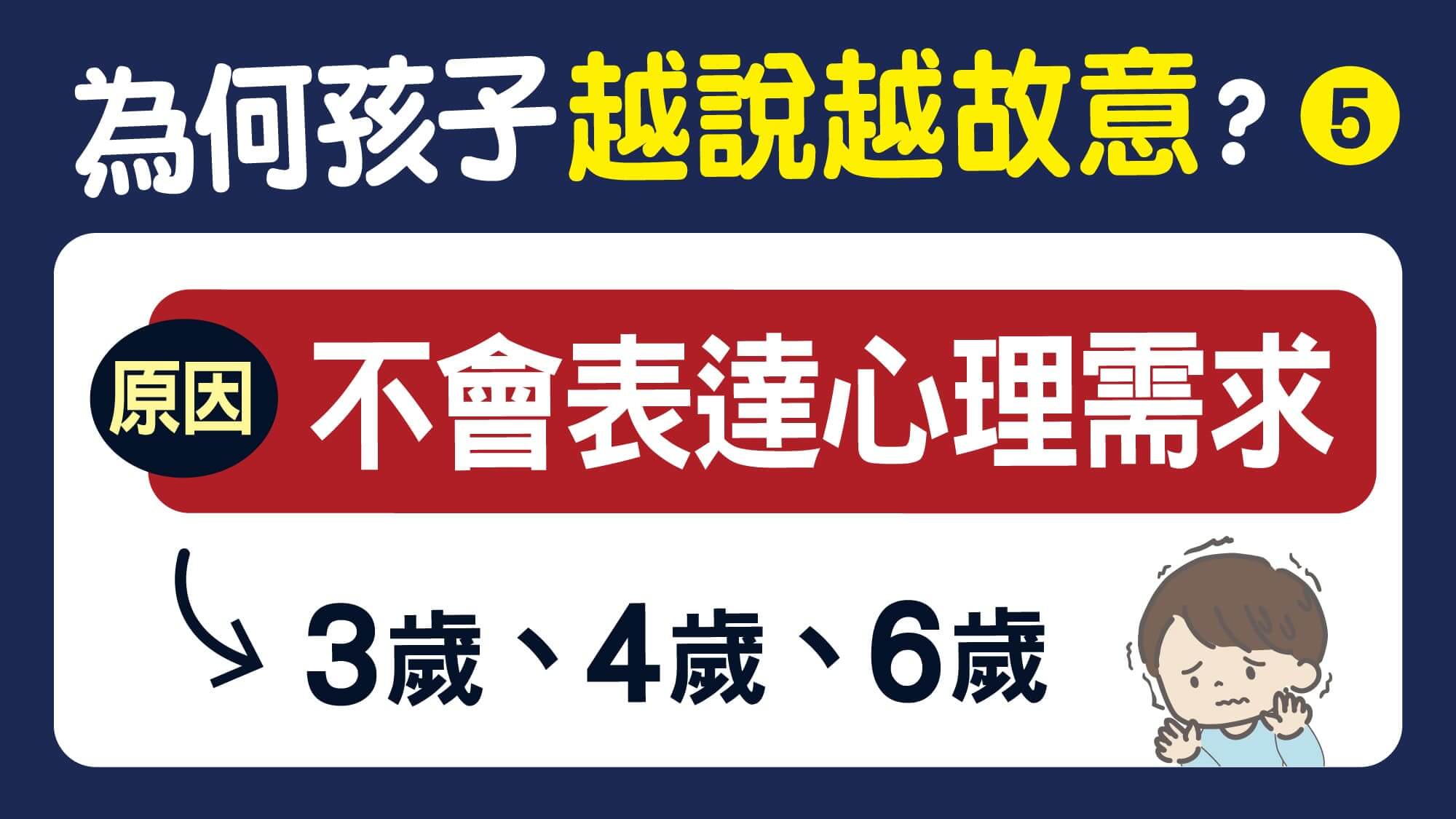

原因5:不會表達心理需求

》3歲、4歲、6歲

有些孩子可能因為無法有效地表達自己的情緒和心理壓力而採取故意的行為。他們可能會感受到壓力或焦慮,但無法以適當的方式表達這些情感,因此將這些情緒轉化為不良的行為表現。這種行為可能包括不說話、情緒失控、或者做出不尋常的舉動,這些都是他們無法控制情緒的表現。在家長看來,這些行為可能會被誤解為故意的行為,而實際上是孩子內心情緒的表達不足。

引導孩子說(給時間去想、少批評、正面期待):

父母應要冷靜地與孩子溝通,詢問他們的感受,並嘗試了解他們內心的壓力和焦慮。重要的是要表現出理解和支持,而不是批評或指責孩子的行為。並提供安全空間,要創造一個開放的溝通環境,讓孩子知道他們可以在家人面前坦誠地表達自己的情感,而不用擔心被責備或批評,引導孩子說出內心想法。

延伸閱讀: