培養情緒智慧:親子共學SMART情緒管理

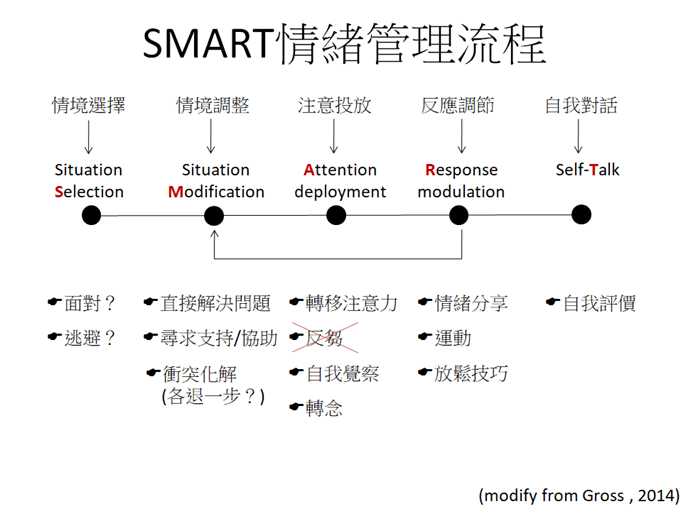

情緒管理對於親子間的關係和孩子個人成長非常重要。在成長過程中,孩子將遇到各種情緒挑戰,而父母的角色是引導他們認識情緒並有效地處理情緒,以建立積極的情緒調節能力。SMART情緒管理流程,從情境選擇到反應調節,提供了實用的策略和方法,幫助父母和孩子一起學習成長。

當情緒以錯誤的型態、錯誤的時間、錯誤的強度出現,就是不適當行為,這時候就需要情緒調節,因此,所謂「情緒調節」指的就是一個人如何有效地管理他的情緒,情緒調節未必都是「調降」情緒,有時候是「調升」情緒,或「維持」情緒,才能適應社會,例如大人明明很累,但為了讓小孩開心,常會調升開心的情緒;而小孩也是會被教導,看到客人,要愉悅地情緒打招呼。

從一個事件出現到情緒產生,往往只有幾毫秒到幾秒之間,因此要調升或調降,往往只有很短暫的時間,不過,我們仍可以將這中間,劃分出幾個時機點,修正我們的「情緒路徑」。

第一個介入點就是「情境選擇」

「面對」還是「逃避」?你的選擇會決定你將暴露於何種情境。例如看到小孩在玩具店一直盯著某樣玩具,你會選擇趕快把小孩帶走?還是正面迎戰跟他說今天不能買呢?選擇趕快帶走的家長,在做這個選擇前,腦袋應該已經閃過一些畫面,例如上次小孩在玩具店吵著要買,跟他說不能買,他還一路鬧回家,搞得大家情緒都不好,所以會選擇避開接下來的情境,但長期來看,小孩和大人都沒有機會學習如何溝通,小孩未來還是可能繼續用哭鬧方式要求玩具。而選擇正面迎戰的家長,就需要先有接受孩子鬧情緒的準備,也許短期內常要花很多時間溝通,但長期來看,引導孩子學會正確表達,用好表現賺取獎勵,建立努力才有收穫的概念,未嘗不是好事。因此情境的選擇,當事人需了解自己的需求,預測自己的情緒,並且將長短期的效應都考量進去。

孩子也是,以寫作業為例,大人催促孩子去寫作業時,孩子可能選擇拖延,也就是逃避,因為覺得寫作業很煩,或挫敗感大,這時候大人就需要引導孩子預測短期與長期的狀況,面對作業,短期雖然很討厭,但熟練後,以後會越寫越順利的,而且完成作業,明天不會因為沒交作業而有壓力或被罵。但逃避不寫,短期雖然很開心,但過程中會一直被大人碎念,到校後又被老師催促,也可能被剝奪遊樂時間,不能好好玩,然後才在不開心,這樣真的比較好嗎?

當然逃避未必永遠不好,例如已經看到爸爸心情不好了,現在還去要求爸爸買東西,結果應該不會很好吧!那麼是不是因為晚點在說呢!

第二個介入點是「情境調整」

以小孩寫作業為例,既然決定寫了,要怎麼樣讓作業不要那麼討厭呢?有些小孩選擇的方法是「大人陪」,而有些小孩的做法就是不斷分心,轉移負向情緒,但這些都不是大人期待的方法。這時就需要大人協助教導情境調整,例如協助將作業分段,讓每一段的量不致於讓孩子厭惡感那麼重。比較困難的作業,教孩子解題的技巧,降低挫敗感。每完成一段,給予肯定,增加成就感,以上都是調整寫作業情境的方法。大人也常會用到情境調整,例如想到一個人要帶小孩出門真的很累,找閨蜜一起會輕鬆些;夫妻兩人對教養意見不合時,知道繼續大聲說話只會越演越烈,選擇好好溝通,才能解決衝突。因此在情境調整階段,可以使用的策略包括解決問題、社會支持、尋求協助或衝突解決(溝通協商),讓情境對我們的情緒影響降低。

第三個介入點是「注意力投放」

我們自己可以決定要關注在哪個訊息上,例如當遊戲輸了,如果將注意力投放在「輸」,那就會產生負向情緒,但如果將大部分的注意力放在遊戲過程好玩,或者是分析怎麼輸的,就不會產生太多的負向情緒。因此,在處理情緒時,常會聽到一個方法是”想開心的事”,基本上用的就是注意力投放的概念。轉換注意力真的不是一件容易的事,因為人很習慣「反芻」情緒,例如小朋友不小心被同學撞到,結果生氣很久,一直覺得別人是故意,然後越想越氣,這就是不斷在反芻負向情緒,通常比較憂鬱的大人,也容易陷入反芻情緒中。要調整注意力投放,最重要的就是必須要有自覺,客觀的覺察自己現在的感覺、意圖、想法或感受,並習慣心智解讀,解讀他人的情緒、想法、意圖,並觀察環境,例如易怒的小孩,容易被他人碰撞就生氣,因為他認定別人是故意的(敵意偏誤),這樣的狀況下,就算他有自覺也沒用,但是當他觀察到對方很抱歉、很不好意思的表情時,而且當下是很多人在玩的情境,大腦就會解讀出對方可能不是故意的,改變注意力投放,降低敵意偏誤。有些小孩,大人在跟他說話時,會看別的地方,其實有時也是一種注意力投放的現象,因為當下他感到這個氛圍有壓力,尤其是必須看著對方時,因此會為了調降壓力,會轉移視線,這很像不少女生看恐怖片,遇到可能出現恐怖畫面時,會遮住眼睛。

有些時候事件可能無法透過上述調節情緒,例如錯過了捷運,而產生的焦慮或懊悔的情緒,這時想要改變感受,就需要感變想法。既然沒搭上捷運是事實,處於負向情緒對未來沒幫助,甚至可能出更多錯,這些須先能客觀的自覺,再來就要想,想要對未來是有幫助的,可以怎麼做,或許可以趕快重新規劃等一下的行程,或者是可以怎麼補救,或者意外發現下一班車有很多座位,說不定上一班車人很多得一直站著,這班車還比較舒服呢!這就是轉念。而寫作業,有些時候也需要轉念,因為有些老師真的對字的要求比較高,挫敗感令孩子越來越討厭寫作業,如果想跟孩子說老師是為你好,這是沒用的,倒不如家長和孩子自己約定一個字美獎,漸進式的訂好規則,讓孩子把注意力放在家中的字美獎,會有幫助的。

有些時候,一開始的情緒反應來得又急又突然,可能就會出現失控反應,例如肢體或言語攻擊,或有些孩子選擇忍耐、不說,這些都是非建設性的表達情緒方式,必須教導孩子理解,這時需要先學冷靜或放鬆的技巧,常聽到的可能是喝個水、深呼吸、做喜歡的事等,但其實他們會更需要一個出口,尤其是會攻擊的孩子,可以準備一些廢紙,讓孩子把生氣的事情畫或寫在上面,然後用力揉到最小,再丟到最遠,或踩到最扁;而容易壓抑的孩子則要經常練習表達想法、感受讓別人知道。這些孩子也都需要建立運動的習慣、每天要有拉筋運動放鬆自己。所以第四個介入點就是「反應調節」,當一開始情緒大到無法負荷時,就需要透過肢體運動、放鬆運動、或找人分享情緒,來降低反應,冷靜下來後,才有辦法再回頭思考好方法。

最後,當事件結束,要習慣回過頭來檢視這一次的情緒事件,自己處理得如何,而爸媽也應該主動引導孩子練習反思,做得好的地方,給予肯定,明確讓孩子知道,你事可以做到的,這樣下次孩子遇到困境時,才有機會透過自我對話的方式,激勵自己。而做不好的地方,可以好好提醒孩子,例如這次還是忍不住破口大罵,結果本來是對方錯的,因為亂罵人,自己也錯了,下次很生氣的時候,要記得告訴自己,生氣容易做錯事,提醒自己冷靜,也能幫助自己減少衍生出更多的情緒。

在教導孩子情緒管理的過程中,爸媽的角色應該是引導者,而不是跟著責罵孩子的人,孩子需要的是隊友,感覺被支持,才會想要努力,如果感到孤立,就容易陷入反芻的負向情緒,這樣情緒管理就難有進步。

延伸閱讀: