散漫小孩做事被動、不積極該怎麼辦?

寒假開始了,陸續收到許多家長反應孩子生活散漫,像是玩具玩完不願收拾,都要大人不斷提醒甚至用吼的才會去做,明明可以很認真卻總是分心,做事情時都無法久,習慣拖拖拉拉!散漫的孩子或許不會影響到學業表現,但卻會令爸媽在生活大小事中感到煩心,尤其當孩子是聰明卻散漫,有能力卻不去做好時,真的會令爸媽感到相當疲累與挫折。

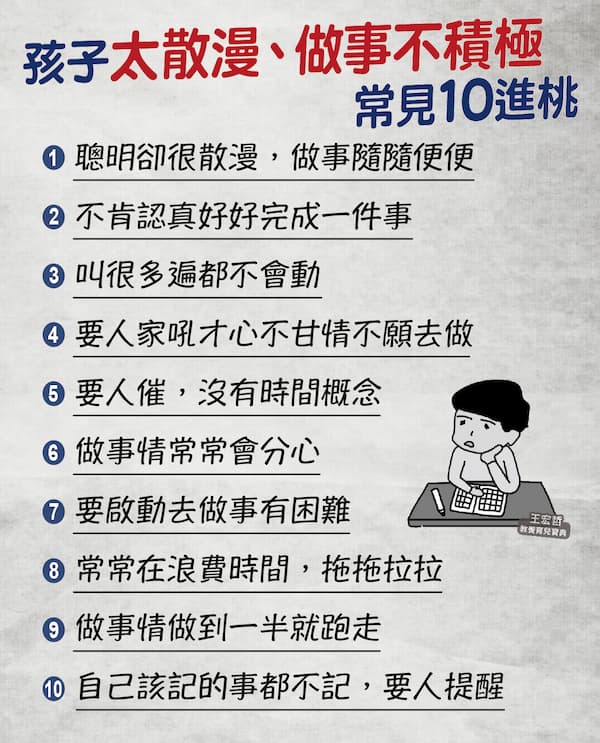

孩子很散漫、做事不積極常見十進桃

孩子散漫的行為,有幾種常見的狀況:

1、聰明卻很散漫,做事隨隨便便

2、不肯認真好好完成一件事

3、叫很多遍都不會動

4、要人家吼才心不甘情不願去做

5、要人催,沒有時間概念

6、做事情常常會分心

7、要啟動去做事有困難

8、常常在浪費時間,拖拖拉拉

9、做事情做到一半就跑走

10、自己該記的事都不記,要人提醒

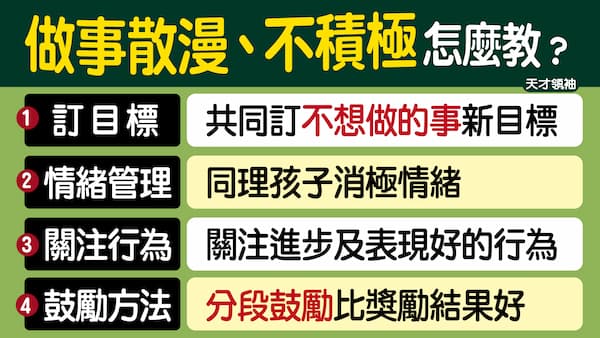

面對拖延散漫的孩子,該怎麼教才好呢?

先了解孩子「散漫」的原因

1、 缺乏目標感、執行力差

有時孩子「散漫」是因為缺乏明確的「目標感」導致執行力差。像是交代孩子任務時,習慣回「好啦,等一下!」,等等等就是等不到他們起身動作,其實他們不太清楚自己應該要做些,雖然聽見指令,但卻沒有聽進去,指令沒有被大腦接收產生動作,在這種情況下,家長要引導讓孩子跟你「面對面」,讓他們搞清楚重點並,並約定好執行完成的時間,讓孩子習慣在大腦中思考一遍要做的事,而且開出來的清單要一樣一樣的去做,或有時限的去做,養成一種新的好習慣。

2、專注力失調

孩子容易受到外部刺激的影響,導致分心、專注力失調,表現出較懶散的態度,做事情時持續度不夠,更無法堅持做完一件事, 容易中途放棄或被其他事物吸引。

3、沒有時間觀念、不會分配事情

時間觀念比較薄弱的孩子,常會覺得「時間還好」,對時間掌握度低,這其實就是有名的帕金森定律–工作總會填滿它可用的完成時間。也就是說「就算給再多的時間,人總會在最後一分鐘才完成。」另外,當孩子同時有太多事情時,無法判斷事情的先後順序,不知道該如何規劃安排和分配,就會導致散漫拖延、不想面對。

4-8歲的孩子就可以開始學「時間觀念」,引導他們注意自己一件事需要耗費多少時間,學習抽象的「時間長短」概念,例如:30分鐘大概是多久?自己準備出門大概都要花多久時間?越能掌握時間的孩子,就越能減少散漫的行為發生。

(下一頁繼續)