孩子很自我,如何培養同理心?

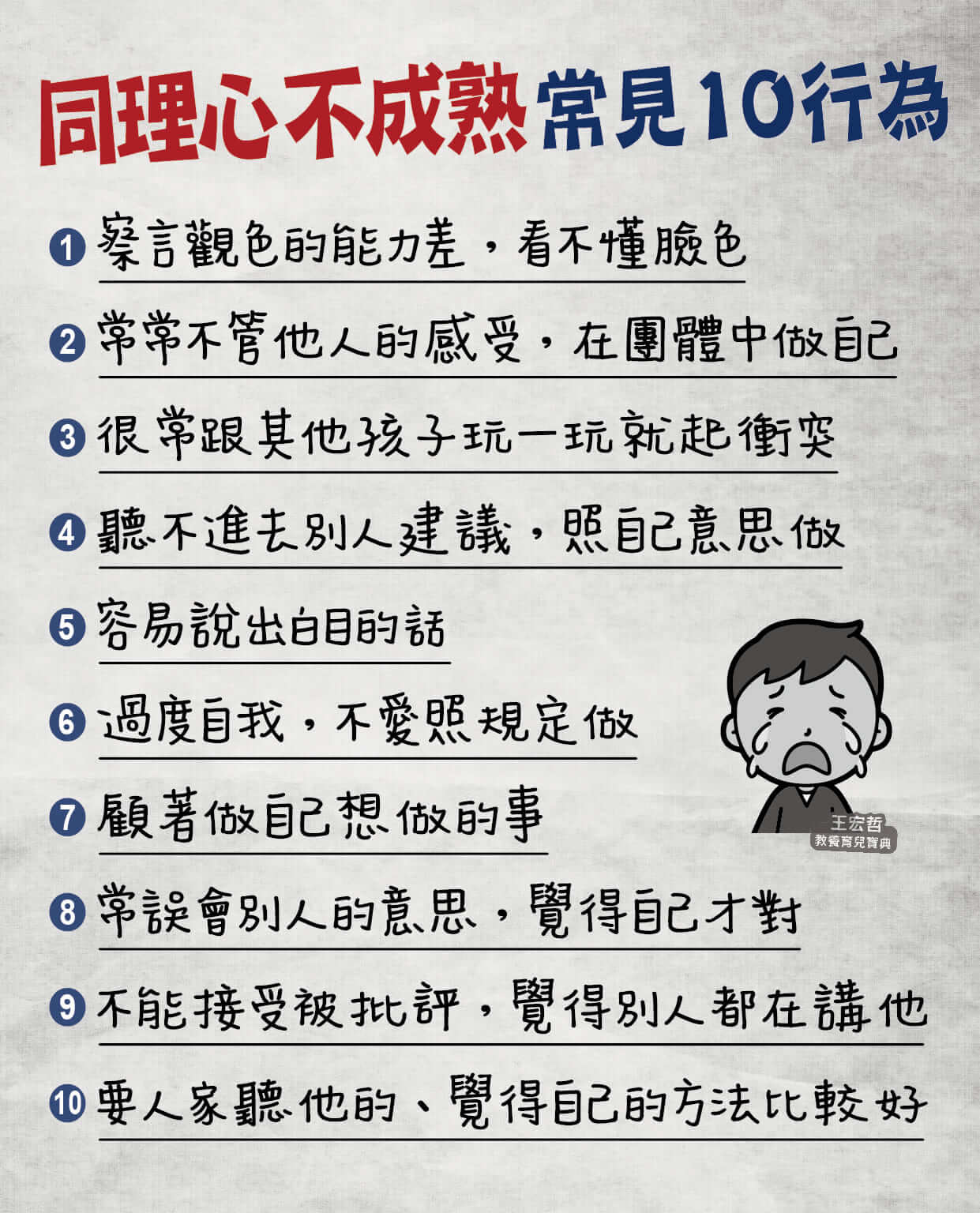

小孩很自我,常常不管他人的感受,缺乏同理心,好好跟他們說都沒用,跟他講道理還是很做自己?到底該怎麼辦,先來看看「同理心不成熟」常見十行為,家裡的寶貝中幾項?

教孩子同理心爸媽先掌握這些事

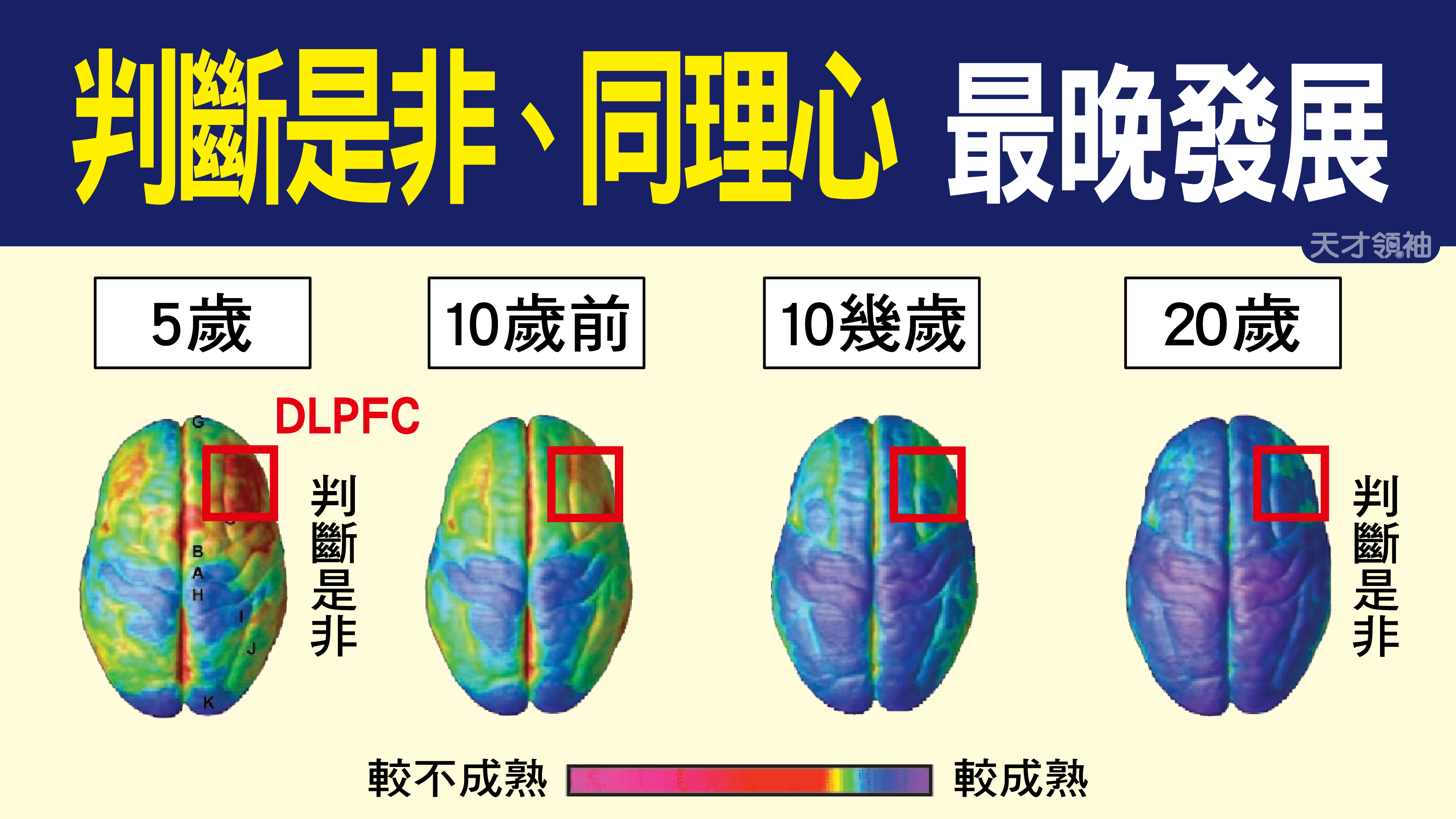

1.孩子判斷是非能力未成熟,不能凡事尊重

好爸媽不是甚麼都完全尊重孩子,因為根據腦科學研究,大腦判斷是非的能力必須等到20歲左右才發育成熟,在此之前,完全的尊重等於完全的放縱,沒底線孩子會變得很自我,絕對不能凡事放手讓孩子自己做決定。

2.引導孩子說出情緒感受

少一點的說教,多一點的情緒討論,除了能夠更了解孩子的感受,也能從中帶著孩子「換位思考」,建立同理心。

3.成為孩子學習的榜樣

身教比言教還重要,日常生活中爸媽多以同理的角度,多關心他人、朋友及社會,潛移默化中也影響孩子。

4.讚美孩子良好的表現

當孩子有同理的行為表現,不要吝嗇給予讚美,孩子收到讚美,就會持續努力去做,慢慢地就會養成為習慣。

如何培養孩子同理心?

隨著孩子的年紀增長,同理心的教法也有所不同,分齡破解同理心教法。

0-3歲:教認識情緒,情緒具體化

讓孩子感受甚麼是「同理」?

可以這樣做:

1.以同理心對待孩子,例如:年紀較小的孩子可能比較容易害怕,是沒有關係的。

2.讓孩子知道喜歡怎樣被對待,例如:握著孩子的手,輕撫自己的上臂,而不是用力拍打

3.讓孩子知道到他人也會有情緒,例如:「那個小寶寶哭得好大聲,因為他不能買玩具。」

3-5歲:理解自我情緒,情緒繪本學表達

能夠同理他人的感受並非與生俱來,需要透過後天的學習養成,因此教導孩子認識情緒和感受是非常重要的。

可以這樣做:

1.透過繪本的故事情節,帶孩子進入情境,引導思考,站在角色的立場去感受,思考會有什麼樣的情緒和反應,從中訓練孩子以他人的立場出發去感受。

2.當孩子鬧脾氣、生氣時,可以告訴他:「媽媽發現你嘴嘟嘟的、小手握得好緊、看起來好像在生氣,你生氣媽媽不讓你繼續玩玩具,對嗎?你會生氣會不開心是正常的,沒有關係。」引導孩子察覺自己的情緒感受以及情緒反應的出現都是正常的,並針對孩子的行為作出說明,給每個行為所帶來的情緒反應作標籤。

3.帶著孩子緩解情緒,例如:當孩子生氣、難過時可以去抱抱娃娃或是聽聽喜歡的音樂,讓自己冷靜下來,爸爸媽媽也可以跟孩子分享自身的經驗。

(下一頁繼續看如何培養同理心)