四種沒安全感孩子,如何幫他們有效建立安全感?

很多小孩缺乏安全感,但爸媽卻用一般的方法教,告訴孩子「這有什麼好怕的」!小心,如果孩子從小缺乏安全感,爸媽又教錯,長大可能會變的「退縮」、「焦慮」、「不敢嘗試新事物」。

孩子缺乏安全感的10種表現

1、容易害怕不敢嘗試

2、不容易適應新環境

3、很黏人、不能離開主要照顧者

4、環境及周遭人事物無法讓他安心

5、做事習慣退縮逃避

6、容易情緒起伏大

7、愛搗蛋破壞來吸引人注意

8、常常會過度擔心後果

9、遇到挫折就用哭的

10、對於要睡覺常常感到很不安

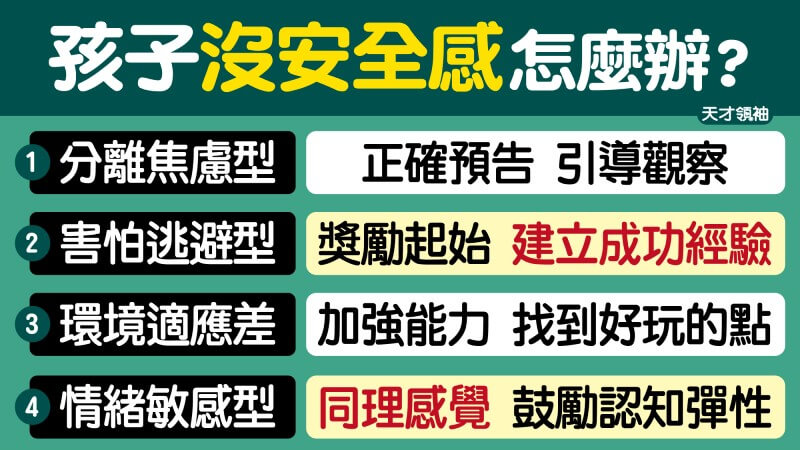

4種沒安全感小孩,這樣做降低焦慮感

1、分離焦慮型→正確預告 引導觀察

有些孩子對主要照顧者的依附關係較為強烈,只要媽媽不在身邊,就會容易有焦慮及黏人的行為。尤其當環境或周遭人事物改變,例如剛去幼兒園、多了弟弟妹妹、甚至生病不舒服,會讓孩子更無法安心,所以會特別黏人愛討抱,希望爸爸媽媽可以一直陪在身邊。

家長可以善用事前預告法,例如家庭即將多出新成員,爸媽可以提前告訴孩子「當媽媽進醫院生寶寶時,會發生什麼好玩的事」,例如孩子可以去阿公阿嬤家過夜,或是表哥堂姊會來陪你玩,讓孩子做好心理準備。

2、害怕逃避型→獎勵起始 建立成功經驗

有一群孩子的沒安全感、害怕逃避,是因為他們知道大人的期待,希望他們做事情能成功,所以他們在做事情之前就會很害怕失敗,於是就會開始產生逃避的心理。這個在教養上要多注意,我們不能只有獎勵結果,更要獎勵過程,我們只在意結果,孩子就會跟我們一樣很在意結果。

另外,孩子會根據自己在特定領域活動經驗的成敗,來判斷自己的能力,例如數學經常表現不好,就會覺得自己數學不好,這類孩子要建立正向成功經驗,以下棋為例,成功經驗不代表一定是勝利,只要可以撐比較久才輸,或讓對方有一度要思考很久,這些都能代表成功。

3、環境適應差→加強能力 找到好玩的點

環境適應力差的孩子每到一個新的階段,孩子覺得要獨立要適應,心裡就會開始焦慮害怕,這種情況最常發生在孩子要上幼兒園或要上小學時。若在學校遇到挫折,那種沒安全感的恐懼會更強烈,因此,加強孩子獨立與自理能力很重要。舉例來說,吃飯挑食、吃飯慢的孩子,在吃飯時間會挫折,爸媽在家裡要陪著孩子一起解決這些挫折,告訴孩子「我們一起來想辦法」,教孩子方法並增加獨立性,孩子在校遇到的挫折減少,焦慮自然會跟著變少。

另外,上學時可以給予孩子一些好玩的小任務,引導孩子探索學校的樂趣,例如告訴他:「你明天可以幫我去看看你們的溜滑梯在哪裡嗎?」當孩子有其他的事情要做,就能轉移孩子的注意力,也就能減緩焦慮的心情了。

4、情緒敏感型→同理感覺 鼓勵認知彈性

很多家長看到孩子焦慮時,會覺得說只是這樣一點點小事,有必要慌成這樣嗎?但對於情緒敏感的孩子來說,每件事讓他焦慮的事都是大事!所以我們要讓孩子先講完感受,不要急著教,等孩子說完之後,大人也才知道接下來應該怎麼引導比較好。

情緒敏感孩子只是需要比較長的時間適應,不代表他們就一定無法跟團體融入,因此給予彈性很重要但也該設好底線,例如孩子剛開始上學,允許他用自己的「慢步調」分離,讓家長和孩子有多一點時間溝通,但不代表孩子可以晚進校,不遵守學校規矩,反而是建議家長早點帶來。

(下一頁繼續,0-12歲安全感建立分齡攻略)