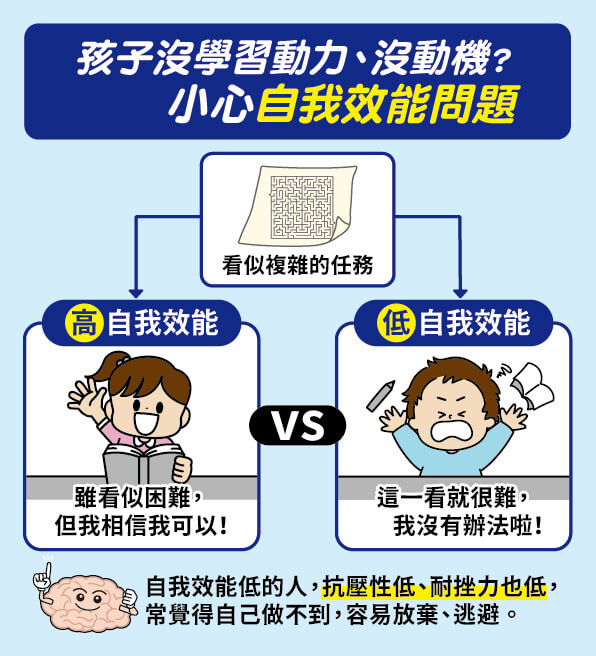

孩子沒學習動力、沒動機?小心自我效能問題

孩子每次遇到事情都先說我不會嗎?經過一次挫折就不想再嘗試了嗎?其實,孩子常說我不會,未必是能力不足,而是「低自我效能」!

什麼是自我效能?對個人有什麼樣的影響?

「自我效能」是由社會認知論學者Bandura所提出的,指的是一個人相信自己可以完成任務或達成目標的程度。

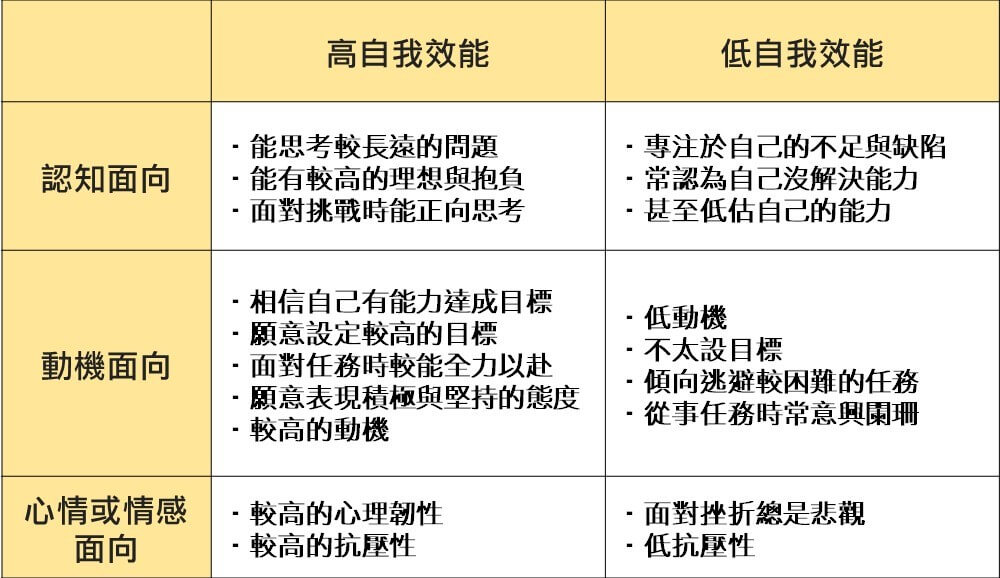

自我效能對於個人的影響主要有三個面向:認知、動機、心情或情感。高或低自我效能的孩子,其行為表現如下:

由此可以知道,當孩子的「自我效能」高於其「實際能力」時,孩子就常能突破挑戰,一直成長進步;但反觀,當孩子的「自我效能」低於其「實際能力」時,孩子就常會困於挑戰中,甚至逃避,不想面對,這樣的行為表現,會令旁人無奈且生氣。

自我效能不等於自信,也不是靠責備就能提升的

「你明明就做得到,為何不去做!」

「你連試都不試,你怎麼就覺得沒辦法!」

如果您曾對孩子說出這樣的話,那麼,可以停止責備了,因為「自我效能」絕對不是靠責備就能提升的。「自我效能」是一種信念,它是透過觀察、藉由經驗,以及環境、個人、行為三方面交互影響下的產物。「自我效能」和「自信」不盡相同,自信強調的是整體感覺,偏向自我價值,例如我覺得我很優秀,而「自我效能」比較偏重個人能力的知覺評判,例如我對這次考試很有把握。

如何提升孩子的自我效能?可藉由四方面著手

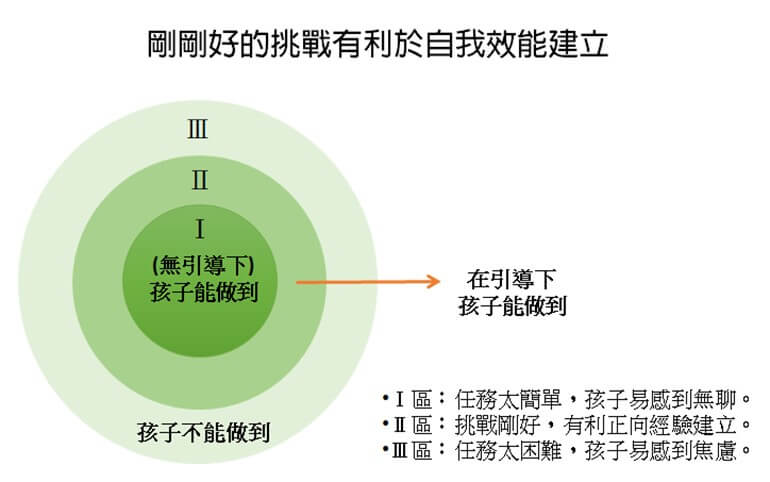

一、建立成功經驗

孩子會根據自己在特定領域活動經驗的成敗,來判斷自己的能力,例如數學經常表現不好,就會覺得自己數學不好,甚至玩數字相關的桌遊,都傾向打退堂鼓。相反地,若數學考試連續滿分,就能大大地提昇自我效能,這當中最關鍵的原因,就是「正向成功經驗」。要建立正向成功經驗,最重要的是要提供符合孩子能力的任務練習(如下圖),而且要給予適合的評核準則,以下棋為例,成功經驗不代表一定是勝利,不要用二分法來區分成功與失敗,要著重過程,例如可以撐比較久才輸,或讓對方有一度要思考很久,這些都能代表成功。大人應該仔細觀察孩子學習表現,只要有些許正向改變,都要不吝惜鼓勵,讓孩子知道自己其實有做得比過去更好,才能聚沙成塔。

二、透過替代經驗

替代經驗指的是對他人經驗的觀察,這邊最大關鍵是,觀察的對象要與自己的相似性高,例如本來跟自己一樣數學不在行的同學,現在也都能考90分以上,那麼孩子會認為自己也會有能力克服數學難關的。因此大人要多引導孩子去觀察那些「學習逆轉勝」的楷模,並給予鼓勵,但要小心,別讓孩子聽起來是比較唷!

三、多用言語鼓勵

很多心理學研究顯示,他人言語的鼓勵、勸說或評價,都會大大影響一個人的自我效能感。例如常被大人無心說「不乖」的孩子,很容易會覺得自己是不乖的孩子。相反地,常得到大人肯定的孩子,就會相信自己是有能力做得好的,自我效能就能提升。此外,大人也要教導孩子使用自我激勵的話語,例如當自己完成作業或主動複習時,可以肯定自己,並告訴自己「我下次也能做到」。

四、加強情緒管理

我們的大腦在有情緒、高焦慮的狀態下,是無法有良好執行功能的,容易令人產生自我懷疑,然而較低程度的焦慮,卻能使人相信自己擁有控制情境的能力。因此教導孩子自覺情緒、調節情緒是重要的。除了透過一些情緒課程引導孩子情緒管理外,擁有規律作息、養成運動習慣、均衡的健康飲食,這些也都能幫助孩子保持身心狀態穩定,利於自我效能的提升。

延伸閱讀: