孩子愛談條件,有獎勵才要做?3方法讓孩子增加做事動機

媽媽:「小宇,幫媽媽把桌上的空碗盤都拿過來給媽媽洗,好嗎?」

小宇:「那我幫忙可以有什麼好處嗎?」

你家曾發生過類似的對話嗎?不少爸媽詢問過這樣的問題,要孩子做事,不論是孩子自己的事,還是家裡的事,孩子都會談條件才要做,甚至該做的事,例如洗澡,也可能提出「你先給我喝果汁我才要去洗澡!」

什麼原因讓孩子做事愛談條件、討價還價?

孩子做事老愛談條件、討價還價,要從動機去分析!動機是一種行為的驅力,它會決定我們是否要朝任務方向前進?要投入多少精力?以及要持續多久?以寫作業為例,大人都希望孩子是自動自發寫作業,但如果孩子真的是自己有動機完成作業,那代表孩子內心可能有以下想法:

1、覺得作業不困難,很容易完成

2、完成作業後覺得自己很厲害

3、覺得寫作業有幫助學習

4、大家都要寫作業,我跟大家一樣

這些想法可視為孩子寫作業的內在動機,然而,有些孩子可能需要父母給予一些外在動機,才會去寫作業,例如要陪伴才要寫,或不寫會被懲罰,因此不得不去寫。這些外在動機,如獎勵(支持)與懲罰(挫敗),都可能影響著孩子內在動機的發展,我們並不希望孩子做每件事都想著要交換條件,但要怎麼做,才能引導孩子自動自發去完成該做的事呢?

從外在動機到內在誘發,幫助孩子自動自發

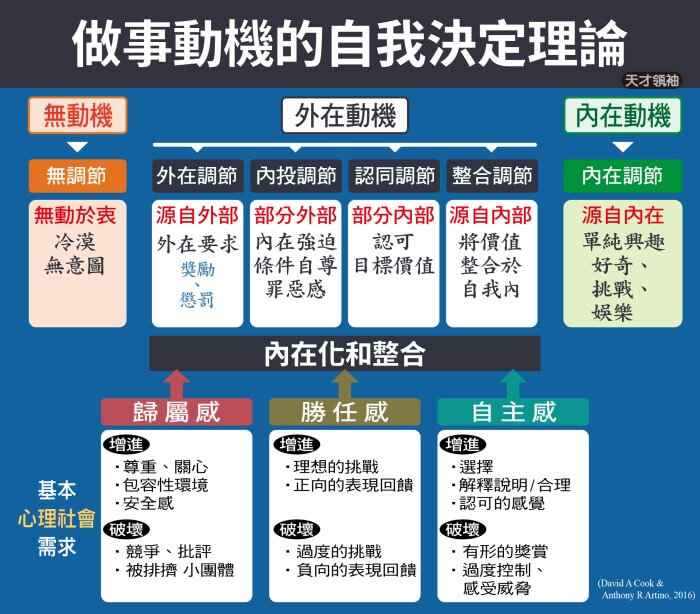

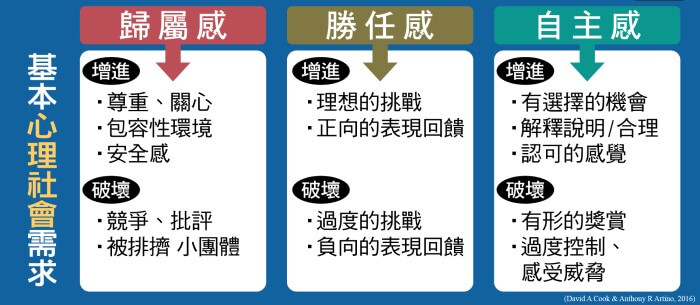

探討方法之前,我們要先了解「動機」。依據近年常用來討論學習動機的「自我決定理論(self determination theory)」,當滿足人類與生俱來的三種需求:歸屬感(relatedness)、勝任感 (competence)以及自主感 (autonomy),就較能激發出個體的內在動機。

1、歸屬感:指的是個體對於他人情感關聯的程度,例如自己感覺有被團體所接納,是團體中的一分子。

2、勝任感:指的是個體會情境感到能操控或勝任的程度,例如自己覺得收玩具是可做到的。

3、自主感:指的是個體對於自己行為可操控的程度,例如自己可以決定桌面要怎麼擺放,不會被管東管西。

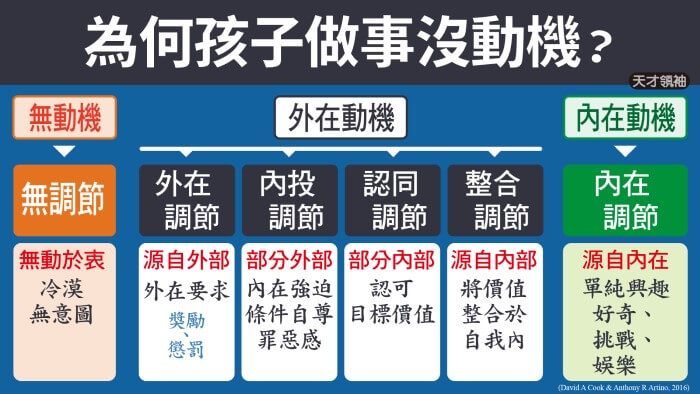

而動機的類型,除了常聽到內在動機、外在動機、無動機外,外在動機依照自主性的程度,還可分為4種:外在調節 (external regulation)、內投調節 (introjected regulation)、認同調節 (identified regulation)、整合調節 (integrated regulation) 。

1、外在調節:指個人從事該行為的目的,是為了能獲得外在獎賞、酬勞或是逃避處罰。

2、內投調節:指個人從事該行為是為了能避免責難、逃避罪惡感,或者是從中獲得內在鼓勵,例如我有收玩具代表我是很乖小孩(條件自尊),簡單來說,在內投調節階段,個人是處於認為應該要去做(should do),但非真正想去做(want to do)的狀態。

3、認同調節:指個人從事該行為,是認為行為具有價值、是重要的,例如認為收拾書桌變乾淨,乾淨很好,所以會去做收拾書桌這件事。

4、整合調節:不僅認同行為的價值,而且認同的原因也符合自我的價值、目標或需求。此階段行為依然是受外在所驅使,還不是因為出自內在動機本身才去執行。

而內在動機,指的是事件本身就是一種報酬,不需要外在給予獎賞或強迫,例如認為此事是好玩、有趣,就會很主動去做。

(下一頁繼續,增加孩子做事動機3方法)