孩子做事不能堅持、受挫就放棄?腦科學研究發現一件事

很多孩子會一遇到挫折就生氣、逃避,而且父母最頭痛的是都不能好好說,這種小孩表面上是挫折容忍度不好,但研究卻發現,事情做不好就出現易怒生氣的行為,其實是一種大腦情緒調控出了問題。

這篇就從腦科學的角度,為大家解密這種做事受挫就易怒、不能堅持的小孩,到底為什麼會這樣?又應該怎麼教?

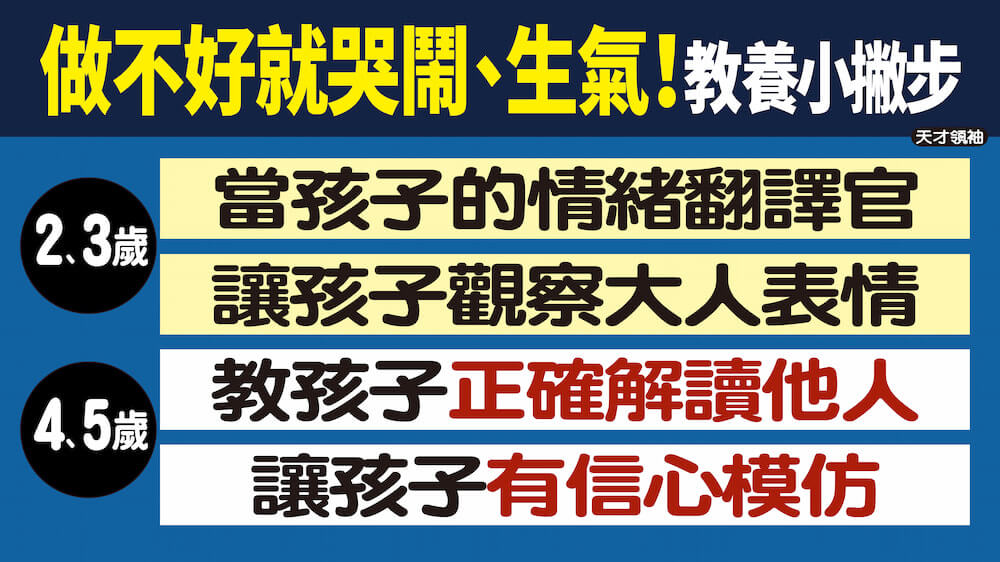

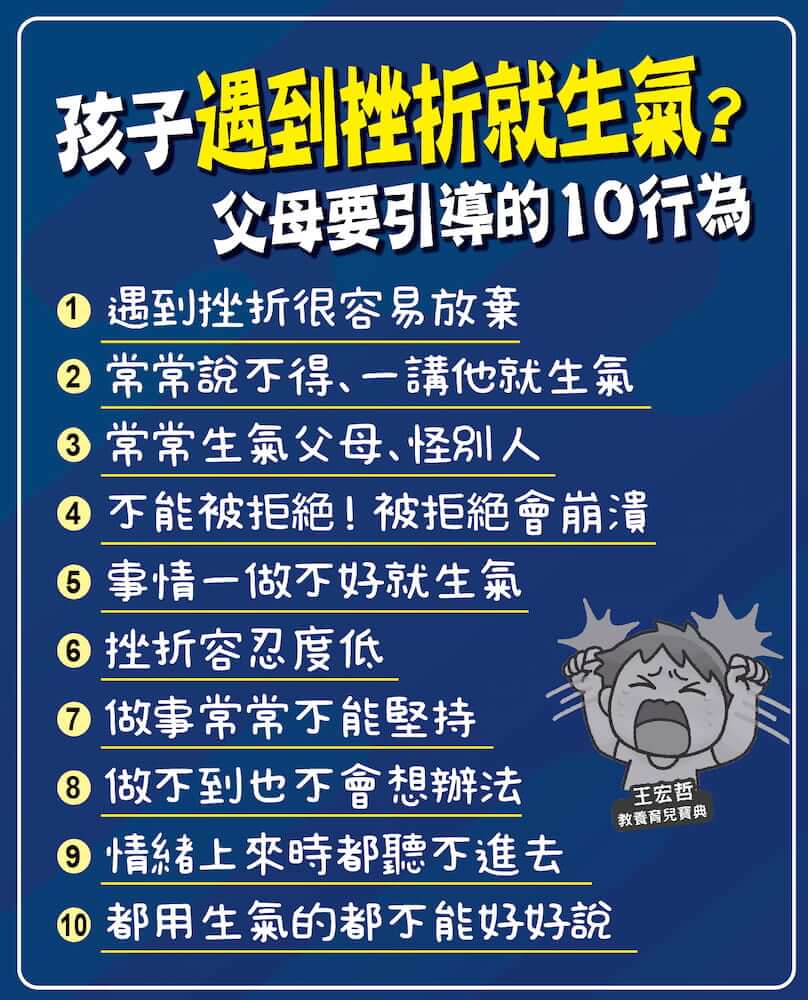

孩子遇到挫折就生氣 最讓爸媽頭疼的10行為

1、事情一做不好就生氣

2、遇到挫折很容易放棄

3、常常說不得、一講他就生氣

4、常常生氣父母、怪別人

5、不能被拒絕!被拒絕會崩潰

6、挫折容忍度低

7、做事常常不能堅持

8、做不到也不會想辦法

9、情緒上來時都聽不進去

10、都用生氣的都不能好好說

這十種行為,你們的孩子也有中嗎?往下看,一起來解密!

造成挫折的「預期獎賞理論」

為何有些孩子一遇到問題可以堅持到底,有些孩子一遇挫折就放棄、易怒?這其實和大腦的獎賞預期、社交解讀及信念有關。

首先介紹獎賞預期,我們的大腦中有個獎賞系統(reward system),它與動機與獎賞預測有關,也就是說當這個系統告訴我們這件事會帶來獎賞(不論是實質的或是精神層面的),就會驅使我們更有動機去做這件事。

負責這個系統的代表性腦區是腹側紋狀體(ventral striatum),當它未預期會帶來獎賞,而最終也真的沒有獎賞時,我們的情緒不會產生多大的波動,但當大腦預期做這件事會帶來獎賞,結果卻沒有時,我們就容易產生挫折的情緒。

當這種「挫折性的無回饋(frustrative nonreward)」異常反應時,就會容易產生躁動、易怒,產生侵略(攻擊)行為等。在我們產生挫折情緒的同時,大腦的獎賞系統就更少活化,這會令我們更難有動機去從事這件事,自然就不堅持而放棄。

錯誤解讀也會產生挫折 和杏仁核過度活化有關

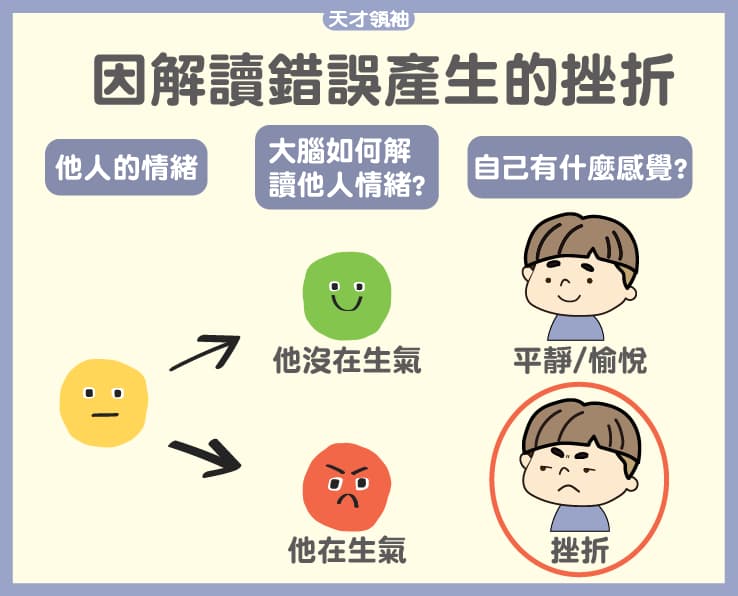

再來,有些挫折經驗是來自社交互動。當與人互動的過程,大腦如果能正確處理社交資訊(例如解讀他人的表情、意圖、想法),自然不易產生挫敗感。

但倘若在解讀社交資訊上有困難,或常做出錯誤解讀,就會使孩子產生挫折。例如當他人面無表情地看著你,我們的大腦可能就會開始,試著解讀這面無表情的社交線索是什麼意思。解讀不出來令我們焦慮挫折,因為不知道如何應對。

但倘若杏仁核一不小心過度活化(此社交線索激起過去負面記憶),大腦就會偏向負面解讀,認為對方是有敵意的,可是你又自認為沒做錯事,他人為何有這樣的情緒?這樣的挫折也容易引發生氣情緒,甚至因此對他人產生攻擊行為。