為什麼小孩明知不可以還去做?背後8原因解密孩子心理

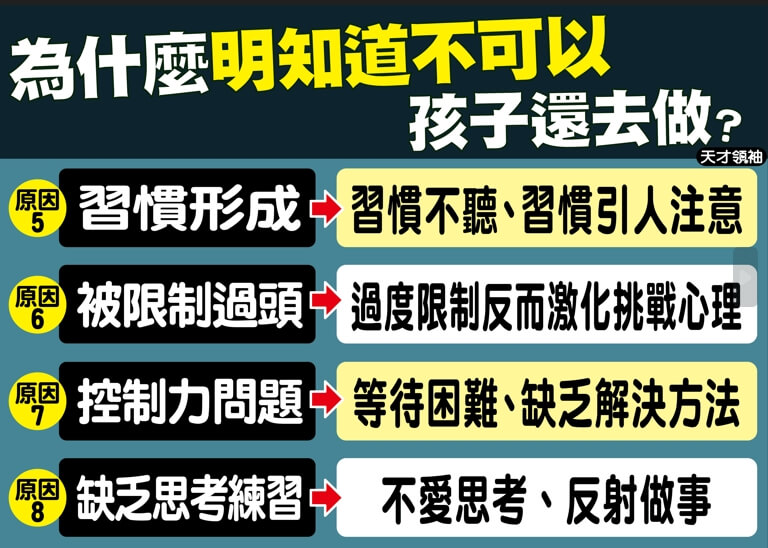

原因5、習慣形成

有的孩子已經養成愛聽不聽的習慣,當大人跟她說不可以時,這個訊息其實並沒有進到孩子大腦裡,在大人看來就像他們又明明知道不行還去做。而會造成孩子習慣都愛聽不聽的原因,也可能跟爸媽教養有關,如果大人常一直喊一直吼孩子的名字、說要處罰最後都沒罰,或是生氣時很多威脅話語,這樣的溝通法,都容易使孩子講不聽。

另外,有的孩子是習慣性要引人注意,他們自信心比較不足,平常也較少接收到稱讚與關注,因此就會有種「假如我表現好你們都沒注意到,那我就要表現不好,你們就會注意!」的心態。我們稱之為用錯誤行為尋求注意力,這樣的行為不處理,在未來,孩子有可能衍生出更多的脫序行為,注意力缺損過動症(ADHD)或對立性反抗症(ODD)就常被學者認為有注意力尋求的狀況。

原因6、被限制過頭

當大人過度限制時,反而會激化孩子的挑戰心理,讓孩子更加反抗。當他們的情緒没有出口,就會更想試,對孩子來說,反抗權威有時是一種快感。因此我們要記得,給孩子適當的自主權,教養可以放輕鬆一點,不用每件事都要給孩子高標準,這樣他們很累,爸媽自己也很累。

那麼,要如何放鬆?建議爸媽只要管你認為最在乎的事情就好,也許是安全問題、也許是與健康有關,千萬不要讓10件教養事,件件都是重點事,這樣一來,當遇到你真的想特別強化的規矩時,孩子怎麼能區別出要特別留意的呢?

原因7、控制力問題

有些孩子自我控制能力不足,以上課不能愛講話為例,孩子明明都知道上課要安靜,不要干擾其他同學,但就是忍不住跟別人說話。這樣的孩子他們不是故意要破壞秩序,而是控制不住自己,耐心度較為不足。等待對他們來說過為困難,同時又缺乏解決方法時,就會控制不住自己開始找人聊天。

如果孩子耐心不足,可以透過一些訓練耐心的桌遊,讓孩子學習「等一下」,像是傑克與魔豆、扭蛋積木,這種需要共同完成一個目標,不是比速度的桌遊。透過非3C的遊戲,讓孩子建立耐心的同時,也訓練解決問題的能力。

原因8、缺乏思考練習

人的大腦有直覺式思考與邏輯式思考,如果孩子平常不愛思考,問題解決能力較低,他在生氣想打人時、或是看到不是自己的東西卻很想要時,他想不到還可以有什麼其他方法,就會用反射做事,直接就去做。

所以平常爸媽可以多帶著孩子做思考練習,像是透過不同的事情做機會教育,用問題帶著孩子思考,這樣做有什麼好處壞處?下次發生同樣情況時可以怎麼做?另外,也可以用繪本來引導,根據故事情境去引導孩子思考,也是很好的方法。

明知道不可以還去做?有效溝通四技巧

技巧1:溝通三步驟—冷靜、點出差異、表達感受

◆冷靜-告訴自己孩子不見得是故意的。

◆點出差異-點出孩子跟爸媽當下想法上的差異,可以幫助孩子張開耳朵,去聽你接下來要說什麼。例如:「我希望你把玩具收好,但是你現在不想收對不對?」

◆表達感受-爸媽可以具體告訴孩子,自己的心情跟感覺,像是「我告訴你我現在很生氣哦!」在可以控制情緒的狀態下傳遞訊息。

技巧2:訓練孩子完整說出拒絕原因

孩子可以拒絕、孩子可以故意,但要要求孩子一件事,就是完整說出拒絕原因,「你可以說不要,但你為什麼不要?」訓練孩子動腦思考拒絕的原因,而不是亂拒絕大人。

技巧3:平行討論、示範尊重

跟孩子一起訂出來的規矩,他比較會聽,因為這是經過他同意,跟他討論過的,被孩子討價還價過的規矩,比大人上對下的命令還要有效。語言上面也用尊重語氣,當孩子情緒攻擊回來時,可以說「我沒有不聽你說話喔」、「我沒有對你大小聲喔」,取代命令語氣,用身教告訴孩子我們尊重他,也請他一起尊重我。

技巧4:給孩子適當自主權、用你可以開頭

讓孩子作主是對立心理的解藥,大人控制過度、要求過度會讓孩子更反抗,適當給他們一點自主權,教養放輕鬆一點。

另外孩子很故意挑戰大人底線時,不要只說「不可以」,一定要提醒他你可以怎樣,例如提醒孩子「這時候你可以說對不起」,給出具體建議跟有建設性的意見,語氣記得要和緩喔!

又明知故犯?不見得是他故意的!

了解上面八大原因之後,可以發現孩子明知不行還去做,不見得是他明知故犯,不見得是他故意的!有可能是大腦警醒度不足、平時缺少思考練習…等,所以如果我們不懂這些就去教小孩,便會導致很多磨擦和衝突!我們必須要學習,如何聽懂孩子的話,還有去讀懂孩子的心,這才是教養上最重要的!

延伸閱讀: