別急著讓幼兒學寫字,促進讀寫發展要有方法

現代很注重幼兒教育,爸媽們也希望孩子能贏在起跑點,於是在中小班就開始學注音符號,在大班開始學寫國字。特別是108課綱開始後,閱讀素養的重要性大大提升,多數人認為先學注音、練國字,有利於之後的閱讀能力發展,使得不少就讀一般幼兒園的家長也會擔心,孩子是不是會輸在起跑點上。

其實,幼兒讀寫能力的敏感期大約是4.5~5歲,只要閱讀經驗足夠,到了這個年紀,幼兒識字的興趣與學習效果會顯著提高。但這不意味著,要讓這年紀的幼兒學寫字,事實上,幼兒並不適合學習寫字。

幼兒不適合學寫字的三大原因

從寫字的發展來看,幼兒最早是”塗鴉”,接著是”畫字”,學齡前的孩子不適合學寫字,原因是:

1.手眼協調能力仍在發展中

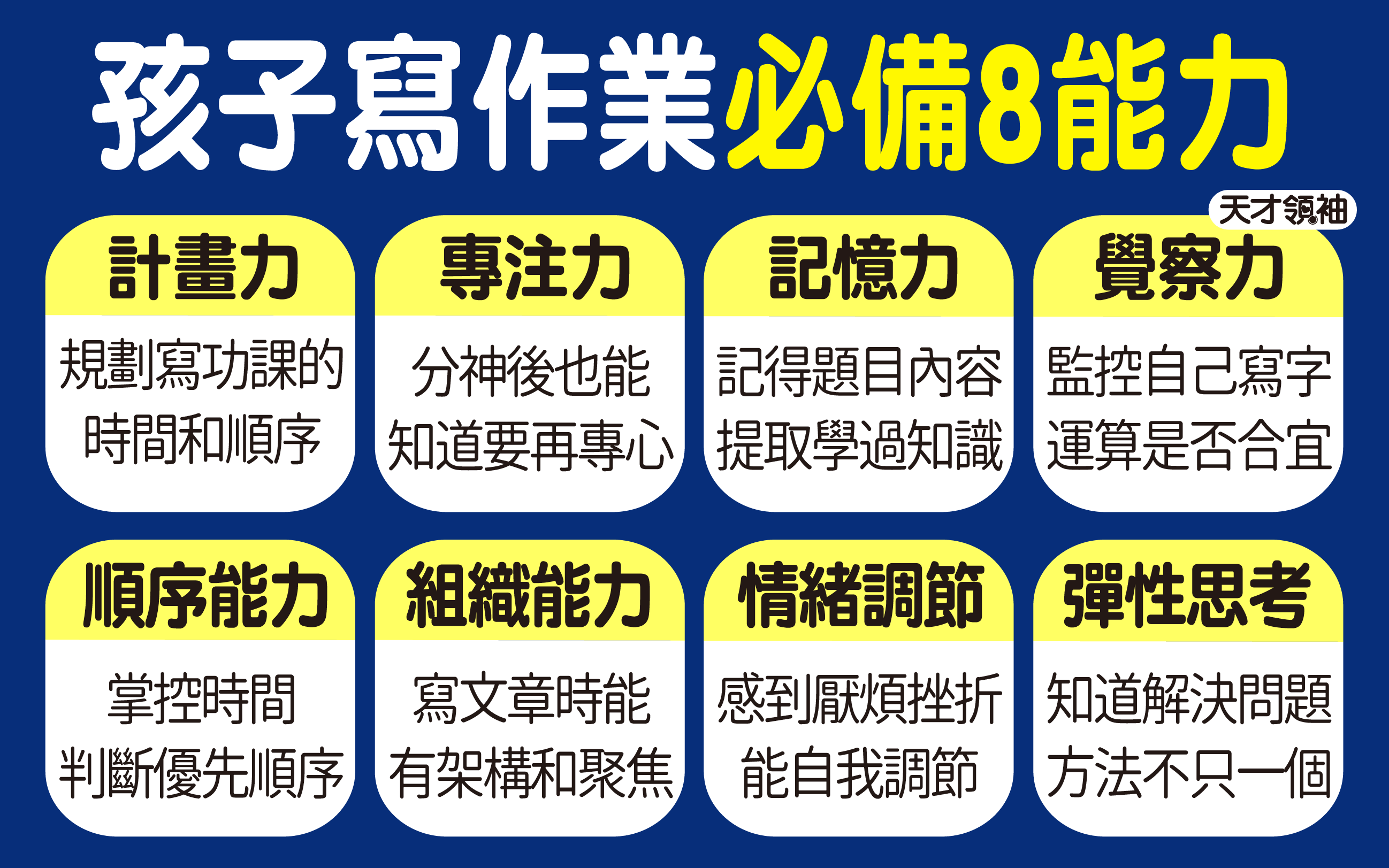

從標準發展測驗來看,5歲的孩子多半還在仿畫三角形、方形的階段,然而中文字的基本筆劃種類眾多(如下圖),而中文字又多是由這些基本筆畫組成,對於手眼協調仍在發展的孩子,寫字真的不容易。

▲中文字的基本筆劃種類眾多

2.視覺辨識能力未成熟

學齡前的幼兒,不像大人一樣,對中文字有部件和組字的知識,例如「李」=「木」+「子」,我們在仿寫一個不熟悉的中文字時,會利用部件的概念拼寫,不需要一筆畫一筆畫去看,基本上小學中年級就差不多具有這種部件的概念了。但對於幼兒,中文字本來就認識沒幾個,在加上視知覺的能力仍在發展中,例如「李」上面是木,但「季」上面是禾,對中年級以上的孩子很容易判斷出兩者只差一撇,但對幼兒卻需要一些時間,因此,這階段練寫國字,一筆一畫都要慢慢對照,真的吃力。

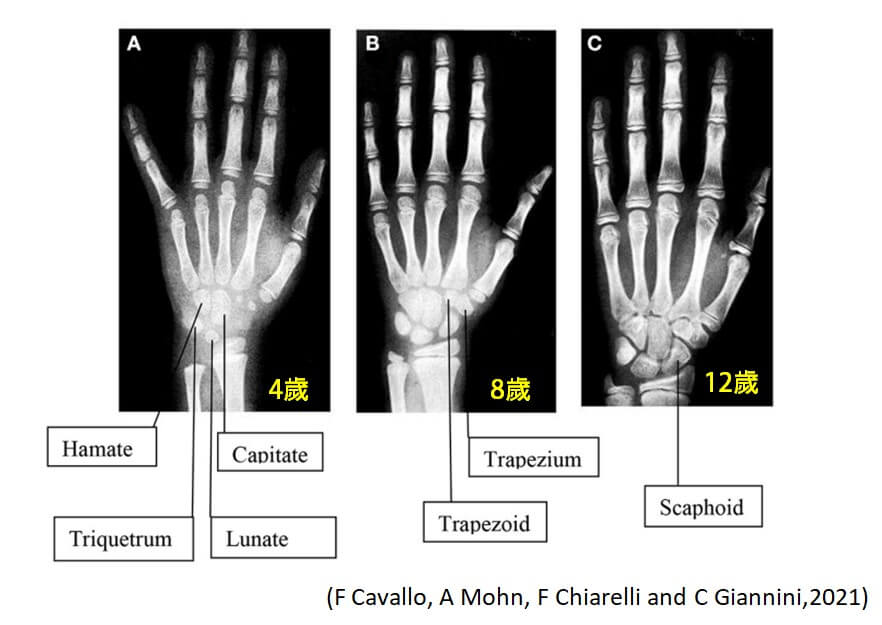

3.手腕掌骨尚未骨化

從X光片可以知道(如下圖),4歲的幼兒掌骨軟骨變成硬骨的骨化過程尚未完全,大約要到6、7歲以後,掌骨骨化才會比較完成。我們手掌共有8塊掌骨,它提供手腕在操作時一定的穩定度,寫字時非常需要手腕的穩定度,這樣手指才能更靈活的書寫,尤其是中文字有很多折彎與彎曲的筆畫(例如乙、心、九等) 。幼兒掌骨骨化不完全,想要手腕穩定,肌肉就必須負擔比較多的工作,結果就是容易累又做不好,易產生挫敗感。

▲4-12歲幼兒掌骨X光片圖

教幼兒讀寫要有方法

想要促進幼兒的讀寫萌發,絕對不是機械式地讓幼兒記憶或抄寫國字,而是該增進幼兒對文字的概念。這就像有閱讀概念的幼兒,會知道書本有封面,要一頁一頁翻,能區分出圖畫、文字和標點符號,也能知道中文閱讀時,是由上到下、由左到右,而且一字一音的。學者認為,文字概念有助於認字及讀寫能力的發展,更是預測未來閱讀能力的指標。

相較於英文字是由字母拼組而成,中文字比較像是由部件組合而成,而且偏屬圖像文字,因此在認字發展過程中,會更仰賴圖像記憶與字型結構的認知。研究發現,3歲的孩子,對中文字結構就能有一定認識,所以他們會用比較大、比較圓的線條來畫圖,比較方、比較小的線條來寫字,甚至寫出類似中文字的部件。

8個增進幼兒的文字概念、讀寫發展的方法

1.透過圖片、影像、律動增進對文字的認識

中文字有所謂的象形(例如日、山)、指事(例如上下),透過圖片或影片(例如漢字說故事),帶著孩子觀賞字是如何演化而來,例如「女」是象形字,其古字形像一個屈膝、兩臂交叉在胸前的人,帶著孩子做動作,甚至在律動時帶入,更能加深幼兒對字的概念。