孩子做事懶散,拖延沒動力該怎麼教?4招破解拖延症壞習慣

有些孩子總是會拖拖拉拉,做事懶散,每件事都愛說「等一下」,寫作業拖、整理書包拖,就連洗澡、刷牙也都要拖,拖到最後的結果就是晚睡、作業寫不完,每天都要大人催,然後挨罵。但問題是,爸媽每天碎念每天罵,孩子依舊「拖拉」,大道理孩子也都懂,知道不能拖,趕快做完就可以趕快玩,但這個拖延症頭似乎就是改不掉。

這到底是懶惰?沒興趣做?還是孩子有問題?

孩子做事懶散、沒動力的常見10行為

懶散拖拉不是病,但是卻會影響生活自理及學習力!以下這十點是否常常發生呢?有三項以上就要多留意囉!

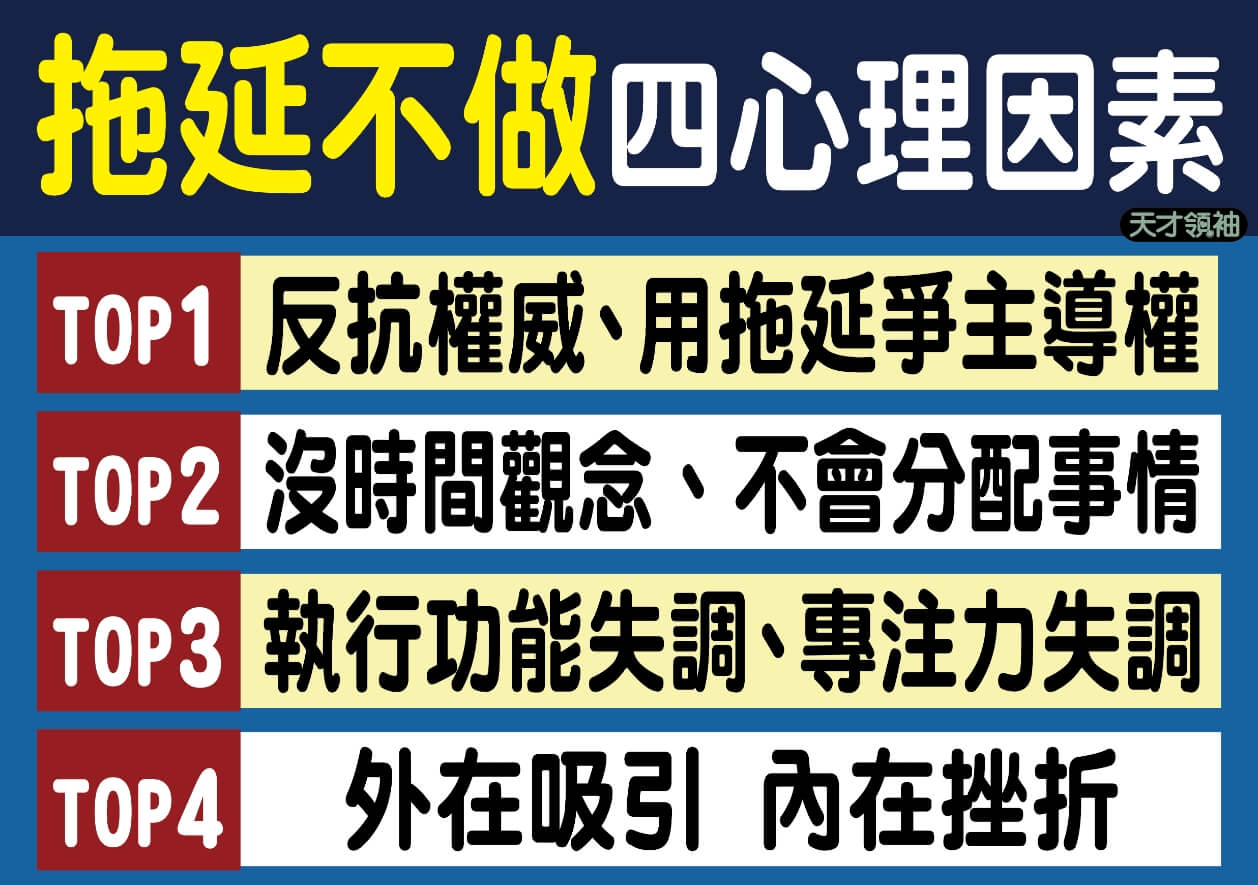

孩子總是拖到最後一刻的4大心理因素

TOP1 反抗權威、用拖延爭主導權

如果孩子一回到家,就被催「去洗手」、「把書包放好」、「去吃飯」、「去洗澡」、…,或者每當孩子想要好好玩個玩具,又會被大人催去做下一件事,這種感覺真的很討厭,就變成你越催,我越拖。

這其實是一種被動式攻擊(passive aggressive)行為,指的是表面上服從,但其實內心是不滿、生氣的,他不會直接將負面的情緒表現出來,卻會用敷衍、拖延、丟三落四、作對或爭辯等方式,來發洩他的情緒。

孩子會出現被動式攻擊,大多和父母的教養方式有關,爸媽的管教如果是比較嚴厲,比較沒有彈性,讓孩子感到強烈的被控制,孩子覺得無法表達自己的感受與想法時,就會有被動式攻擊行為。如果沒有及早改變,不小心變成了習慣,這對孩子未來的職場、社交都會有很大的影響。

TOP2 沒有時間觀念、不會分配事情

時間觀念比較薄弱的孩子,常會覺得「時間還好」,這其實就是有名的帕金森定律–工作總會填滿它可用的完成時間。也就是說「就算給再多的時間,人總會在最後一分鐘才完成。」

另外,當孩子同時有太多事情,不會規劃也會導致拖延,所以當功課一多,要寫、要複習、要預習,孩子不知道怎麼安排,就會乾脆拖著不想面對。

TOP3 執行功能失調、專注力失調

有的孩子本身行動力與專注力不足,也會表現出較懶散、愛拖延的感覺。行動力和孩子的學習動機有很大關係,若孩子本身興趣很窄,只喜歡有聲光刺激的物品,對其他東西都提不起勁,自然會很被動,需要人家一直盯才會去做。

而本身專注力失調的孩子,對一件事情的持續度不夠,也會容易一直分心,無法堅持做完一件事,導致該寫的作業拖到很晚才做完。

TOP4 外在吸引強大、內在挫折

當外在環境的吸引力太強,孩子無法專心就會拖。或是孩子失敗經驗太多,內在挫折感太強時,也會容易一直拖,不敢去做。例如不善邏輯思考的孩子,數學作業就容易拖到最後才要動,這是因為,孩子知道這些事會令他挫折,沒成就感,覺得自己不行,就不想做。

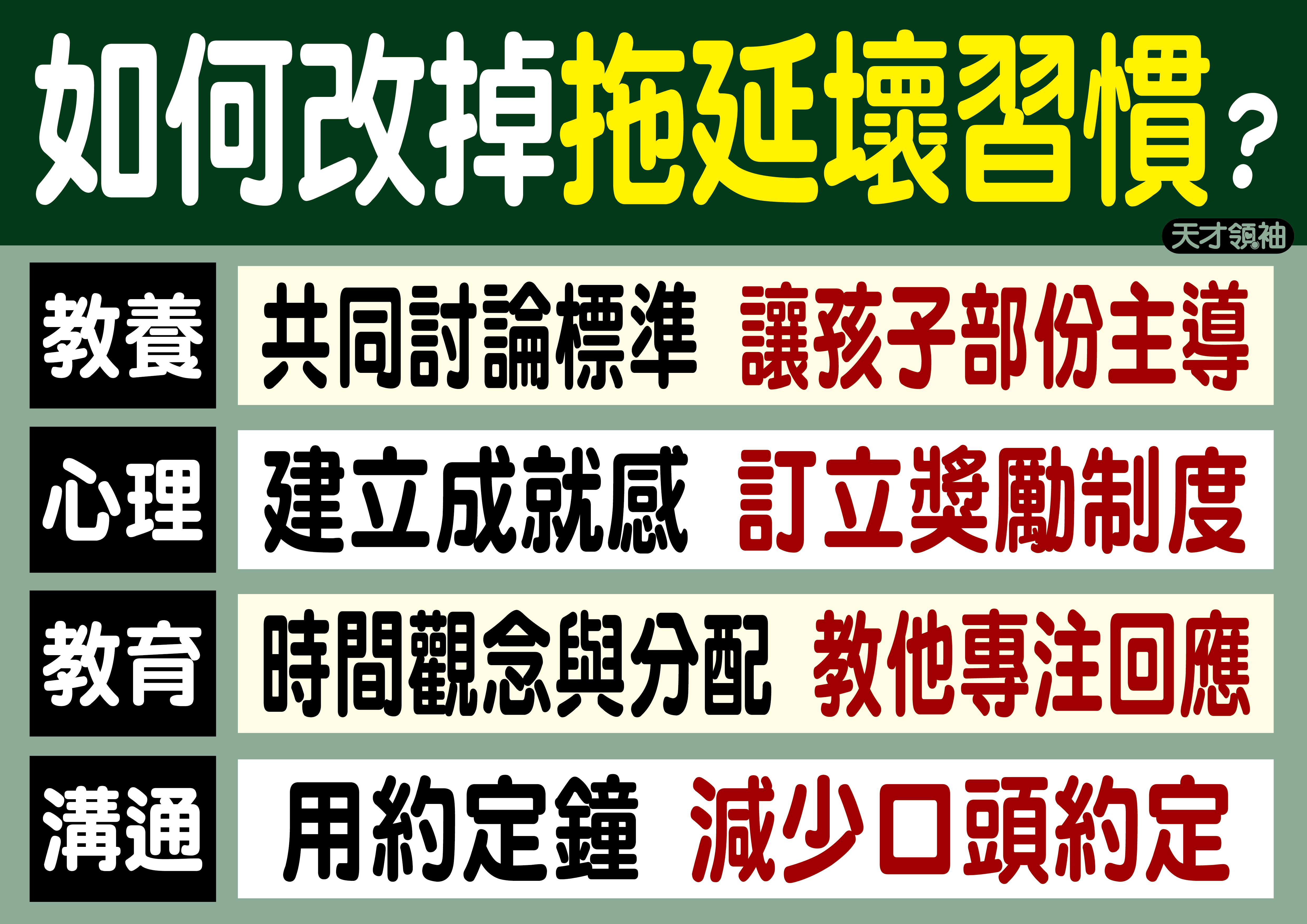

找出原因,4招破解拖延症壞習慣

一、教養方面

爸媽平常的教養方式,可以和孩子共同討論標準,不要只是父母單方面去要求孩子,避免讓孩子產生前段提到的,反抗權威的被動式攻擊行為。並且讓孩子可以部份主導,和爸媽討論後自己決定行程規劃、自由時間安排…。像是可以給孩子一張checklist—回家要做的事,並跟孩子溝通好,你不喜歡媽媽提醒,那就主動把事情做完,做完在表上打勾,你越快完成,剩下就是你的自由時間,你想要做的事也不會被媽媽一直打斷。

二、心理方面

對於那些因為平時挫折經驗多,導致他們害怕犯錯而行動力不足的孩子,可以告訴孩子,爸爸媽媽跟你一起挑戰,把困難的事情簡化成多個步驟,讓孩子逐步學習,降低目標,給予獎勵,以獲得成就感,重拾信心。

三、教育方面

家長也可以教他們時間觀念及分配,平常的時間規劃訓練很重要,很多孩子不是故意拖延,而是他們對於時間的認知判斷不足。此時,最好的方法就是先訂定計畫表,把該做的事情、想做的事情都列出來,該做的事盡快完成就有越多的時間可以做想做的事,只要能按照計畫表完成,就該給予一點獎勵,記得帶給孩子「今日事,今日畢」的觀念。