孩子分心常見的6類型,用對方法教很重要

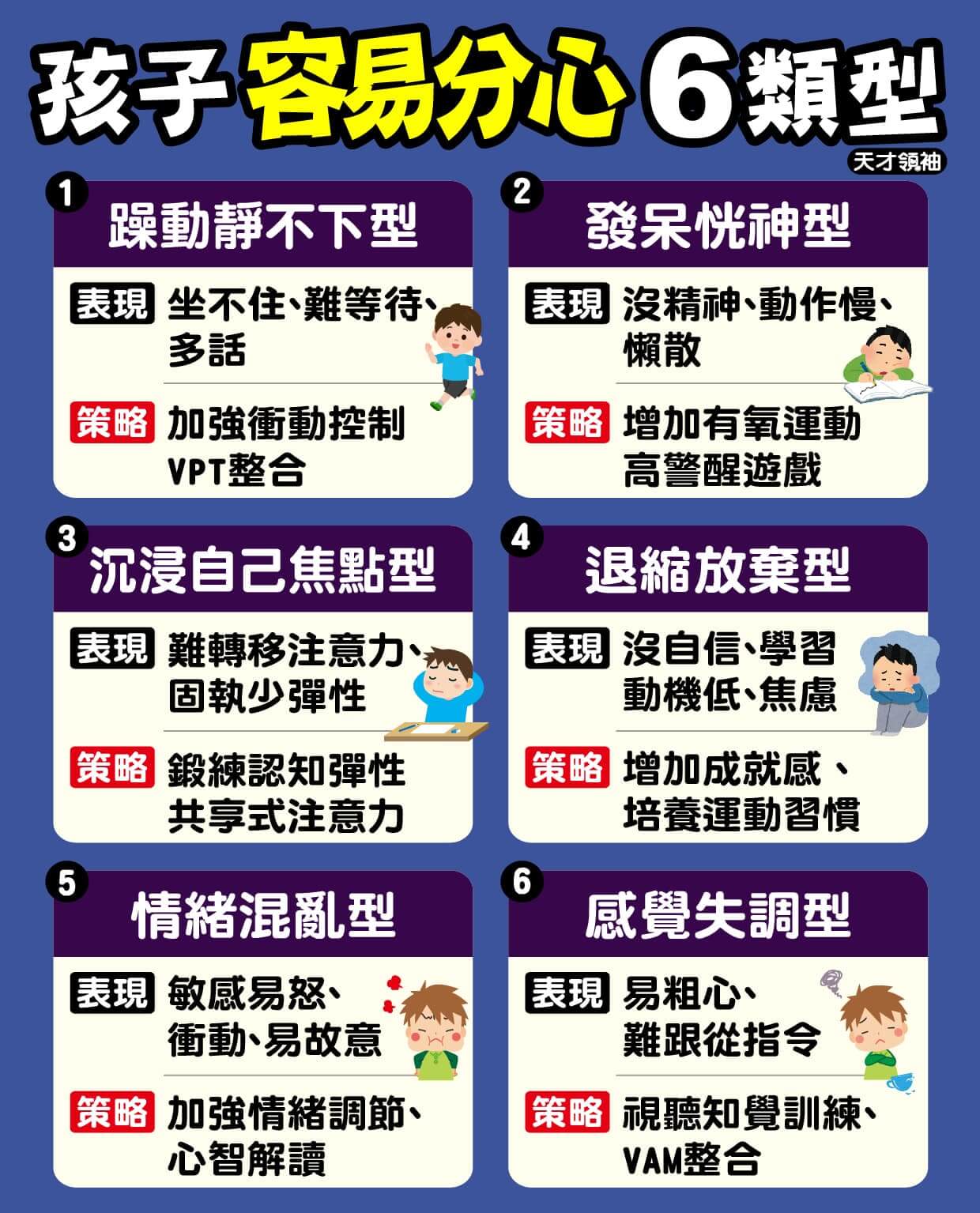

孩子常見的分心六類型,不同類型的破解策略:

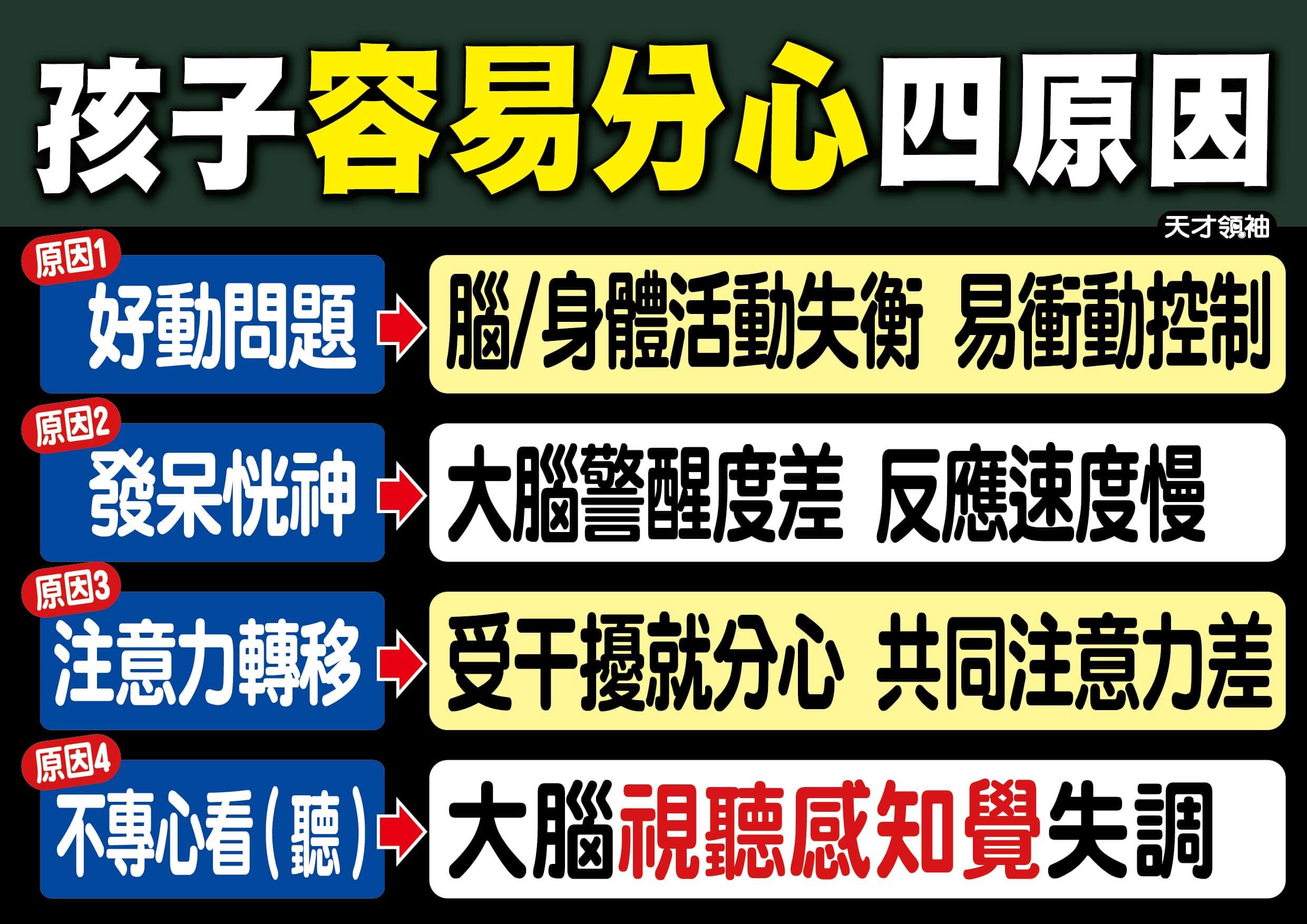

上述整理了孩子易分心的四大原因,爸媽可以多留意孩子是否有這些問題。然而,分心是一種行為表現,每個孩子「分心」的原因可能不盡相同,以下我們將實務上常見的分心小孩,分成六類,討論其行為表現及介入的活動策略:

孩子易分心(類型1)躁動靜不下型

觀察這類孩子會發現,他們活動量大、好動、衝動,身體似乎有用不完的能量,坐不住,無法安坐扭來扭去,輪流等待較困難,多話也愛插話,因此很難好好地聆聽大人說話,讓人覺得不專心。

由於大腦衝動抑制功能弱,前庭覺刺激不足、觸覺失調、本體覺失調,導致孩子在該靜下來的時候,卻在尋求這些大腦養分,造成不能專心做事。若發生在4到8歲的孩子身上,容易被認為是過動症。這類孩子需要大腦體適能的活動。

另一類孩子,因為個性太急、沒耐心,無法細心觀察,最後養成做事容易分心的習慣。這類孩子要被引導把自己速度放慢,不要急著搶答,要確定好自己都看完題目才做下一步,如果光罵他分心,卻沒有教他分析與策略化,這是沒有幫助的,通常3歲以上就可以訓練,5到10歲是訓練衝動控制的關鍵期,11、12歲後進入成熟期。

活動部分,這類孩子需要加強衝動控制,以及前庭本體觸覺(VPT)整合,幫助調節身體與大腦靜得下,衝動控制的活動例如一二三木頭人、撲克牌的心臟病、球類運動等,而VPT整合活動例如感覺統合活動。

孩子易分心(類型2)發呆恍神型

觀察這類孩子會發現,他們看起來較沒精神、疲累、動作慢、反應慢,甚至覺得懶散,彎腰駝背。在團體中他們通常安靜,感覺較內向,上課時孩子容易令人感覺在放空、發呆。

大腦警醒程度低是這類型孩子分心的主要原因之一,如果活動刺激足夠,孩子大腦就能順利運作,如果刺激不夠,大腦就在一種昏昏沉沉的狀態之下運作,會很難集中注意力做事,造成工作效率降低,整體的反應速度變慢。若再合併肌肉張力低,孩子就會更顯得沒活力。

因此,要改善這類型孩子的分心問題,調節大腦警醒程度、提升肌張力、增加體適能是相當重要的。孩子需要建立運動習慣,每天至少30分鐘的中高強度有氧運動是必須的,中強度的活動包括快走、騎腳踏車、跳舞、健行、直排輪、滑板等,高強度運動包括籃球、腳踏車、跳繩、武術、跑步、足球、游泳、與網球等。而提高警醒程度的遊戲包括鬼抓人、老鷹抓小雞、躲避球、空拋球擊掌、對牆丟接球、開合跳波比跳等活動,可以讓孩子腦內神經傳導物質變多,也可以增加神經元跟神經元中間的傳導,這樣就比較能持續地專心做事情。

孩子易分心(類型3)沉浸自己焦點型

這類孩子其實很專心,只是他專心的地方可能不是大人所要的,簡單來說就是彼此的焦點不同,例如老師已經在講下一件事了,孩子可能還卡在上一件事的某個環節上,或者是老師要大家看這張圖片中的植物,孩子卻是把重點放在圖片中某個誤入的小昆蟲,而未將注意力轉移到老師所敘述的東西上。

整體來說,他們的注意力容易轉移到其他事物上回不來,或很容易被其他不相干的事吸引、跳離開主題;還有一種是沈浸在自己的世界,都沒在注意活動目標已經變換了,沒辦法跟著團體目標走。這些問題的原因是孩子認知僵化(也就是認知彈性差),堅持度過高,較固執缺少彈性。而易聚焦在自己事情上的孩子,也是注意力轉移有問題的孩子,旁人看起來就是不專心。

鍛鍊認知彈性,增進共享式注意力是這類型孩子所需要的。認知彈性簡單來說是一種能調適我們的行為已去適應環境的能力,白話一點就是「變通」。認知彈性要好,需要大腦抑制控制和工作記憶的協助,也需要常與人互動、討論、聆聽,藉此學習到不同面向去看事物,通常下棋、競爭與策略型的桌遊,都有助於認知彈性的發展。而共享式注意力在球類運動(例如足球、籃球)、團體遊戲中,透過適當引導,也會有所助益。