孩子玩遊戲輸了就生氣?大人的比較讓孩子更在意輸贏

孩子大約從4歲起,對輸贏有明顯的感覺,偏愛贏,不喜歡輸。到了5歲左右,輸已經不只是討厭,而是感覺幾近毀滅,大人會明顯覺得「孩子每次都想贏」。這是因為4、5歲的孩子已很擅長分類:大小、快慢、高矮…,在這些過程中,每每都是「比較」:我比較快、我要大的、為什麼他比我多……,就這樣,生活中充斥著「比較」,逐漸也會有「競爭」意識出現。

在這個階段,孩子對於「比較」的結果也有優劣之分,大的、快的、高的、贏的往往都帶有「比較好、比較優勢」的成分,而小的、慢的、矮的、輸的,則常常和「比較不好、比較差」畫上等號。這樣錯誤標籤化的結果,就會讓孩子產生「輸不起」的心態。

孩子好勝心強、輸不起,原來跟「這件事」有關:

孩子為何好勝心強,容易輸不起呢?其實跟「比較」有關:「xxx比較會講話」、「xxx先把飯吃完了」、「xxx長得比較高」……。小腦袋瓜統整這些資訊後發現,比較好的一方,代表優秀、受大人喜歡,比較弱的一方,則代表比較差勁,大人不喜歡。每位孩子都希望被關注,受父母喜愛,因此自然會糾結「我要贏,我不要輸」。

常有爸媽詢問,「孩子輸了就崩潰,到底要不要讓孩子?」答案是:「不要」。

尤其對5歲以後的孩子,更不能輕易妥協;因為5歲左右開始喜歡競爭,喜歡跟他人比較自己的表現。

孩子輸不起,要用五句話引導

家有輸不起的孩子,到底爸媽該如何引導?不刻意讓孩子,要讓孩子經歷挫折,但也不該是大挫折。因為大人和孩子競賽原本就不公平,要讓孩子懂得彼此天生就有差異,例如體型、身高、力氣等,可以透過調整規則來競賽,例如丟球時,孩子可以近一點丟;下棋時,只要孩子超過三分鐘沒輸就是勝利……等。

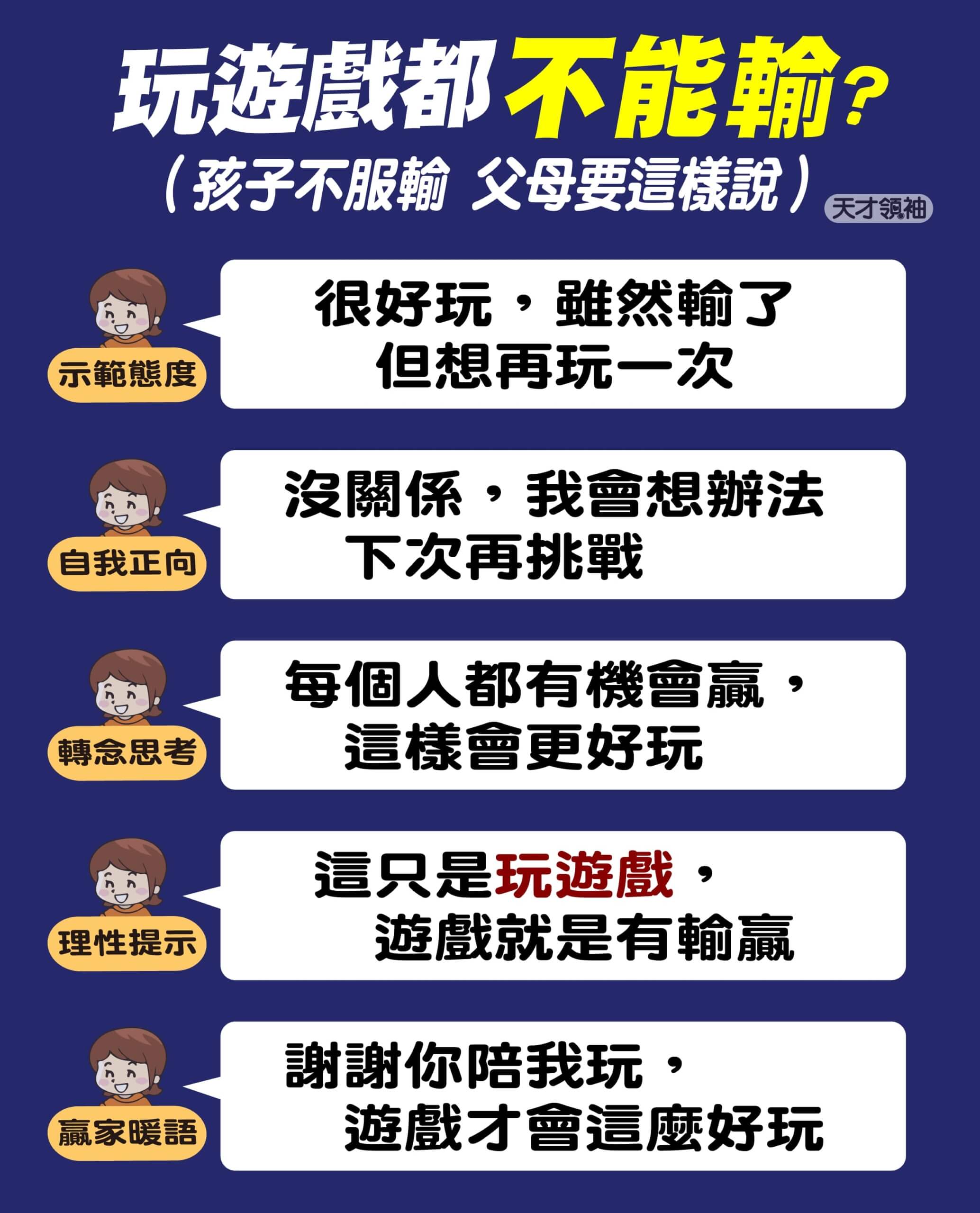

此外,在競賽或遊戲過程中,爸媽要常說五句話,讓孩子知道面對輸、贏可以怎麼做:

一、示範態度》失敗當下說:「很好玩,雖然輸了但想再玩一次」

這是示範「失敗」給孩子看,讓孩子學習輸的時候,可以怎麼辦,同時也強調遊戲好玩(過程)比輸贏重要。

二、自我正向》對連續挫敗時說:「沒關係,我會想辦法下次再挑戰」

這是自我勉勵,同時也提供孩子面對失敗時該有的態度,可以檢討錯誤,積極面對,下次還是會有機會贏的。