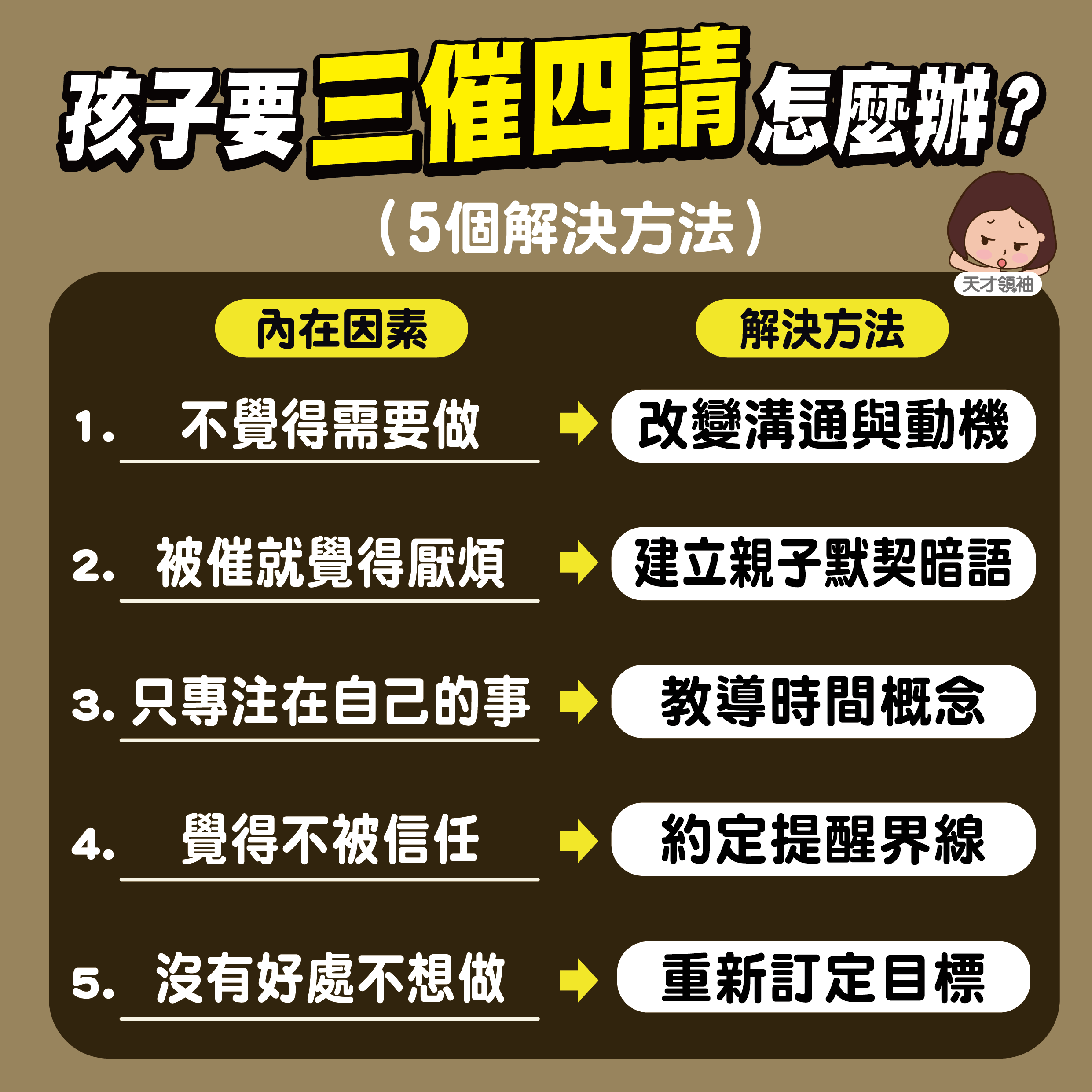

孩子三催四請、叫不動,這樣教最有效

【改善方法3】教導時間概念,列計劃表

大多時候,孩子其實是因為沒有時間觀念,只想把自己的事做完,忽略大人的催促。如果孩子常有這樣的問題,培養時間觀念就很重要!可以教孩子列時間計劃表,每天請孩子列出想做的事和該做的事(大人也可預告孩子今日行程),請孩子思考每件事情所需要花費的時間準備及執行,並學習彈性調整。

原因四:覺得不被信任

大一點的孩子比較會有這種情況「我等等就會去做了,幹嘛一直催,都不相信我」。這時建議大人要改變提醒的方式,跟孩子彼此做好約定。

【改善方法4】約定提醒界線

1、提醒孩子聽到要回應

提醒孩子當他沒回應時,大人就會覺得他是沒有聽到,這樣就會催促第二遍。

2、具體說明何時會去做

告訴孩子當他只回應「好」,大人會覺得他很快就會去做,結果等了一會兒卻沒有時,大人就會被孩子欺騙、敷衍了,當然就會不高興。當然也可以是大人反問孩子何時會做。

3、約定界線

提醒孩子說到要做到,確認孩子是否需要再提醒(可以透過計時器),並確認如果沒做到,該怎麼辦。同時要讓孩子理解,希望大人信任,說到做到是很重要的。

原因五:沒有好處不想做

大一點的孩子,一定會越來越有主見,不像小時候一樣大人的話都照單全收~他們會慢慢變得「世故」,覺得就算做了也沒好處,不做也不會怎麼樣?頂多大人會一直碎碎唸而已。

【改善方法5】重新訂定目標,適當鼓勵

既不想催促孩子,又能讓孩子養成好的習慣,適當的鼓勵是很重要的。美國心理學家斯金納所提出的「扇貝效應」,意即一開始可以固定時間給予獎勵(獎勵也未必是指物質),讚美或擁抱等精神上的鼓勵,也是一種獎勵。

當行為被強化後,就該逐漸轉為不定時的獎勵,延長獎勵的間隔時間,並將外在動機逐漸轉為成就感的內在動機。只要孩子肯行動,有所改變就該好好讚許孩子,提升孩子的內在動機,孩子就不容易仰賴外在物質獎勵。

有時孩子三催四請,不是不聽話,而是心有餘而力不足

這邊也要幫孩子講點話,有時孩子三催四請,不是不聽話或拖延症,其實要考量到孩子的能力問題。

當孩子覺得比較疲累(生理或心理)的時候,或是大人要求的事情對他們來說比較困難時,行動力自然也會下降。這時休息一下,教孩子充電的方式,具體引導孩子解決問題的方法,比不斷催促孩子,讓孩子覺得孤立無援來得有效。

所以,若爸媽覺得你的孩子並不歸納在這五原因,或試過以上方法都無效的話,請轉念想想,孩子是否心有餘而力不足?是否這件事對他們來說過於困難,不好執行?甚至他們已經很疲憊,無足夠的精神與體力去做,也請爸媽多觀察並體諒,才不會增加親子衝突與矛盾。

延伸閱讀: