孩子三催四請、叫不動,這樣教最有效

你是不是也常常這樣,要說好幾遍,孩子才要開始動?或者孩子總是回應「等一下」,結果等了好幾下依然沒行動?最氣的就是,有時喊了好幾遍,孩子有聽到也不動,覺得自己像是在對空氣說話?

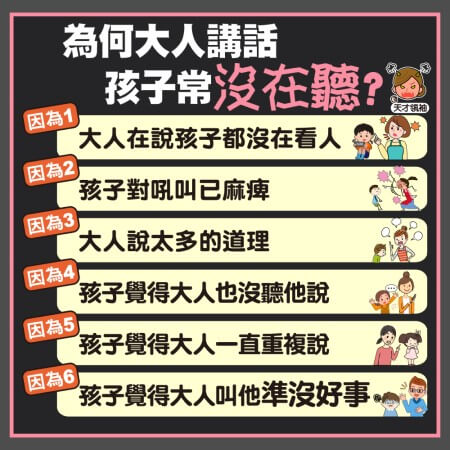

孩子總要爸媽催才肯動?主要是這心理因素在作祟

究竟孩子為何總要被人一直催、一直催,是懶惰?公主/王子病?還是故意?都不是,其實多數是出在於心理因素:

沒有人喜歡被催促,因為被催促時,會有一種失去控制權的感覺,會有壓力,進而對此任務產生負向的情緒,如果情緒調節能力不足,自然就被負向心情帶著走,沒動力去做。

爸媽看到孩子沒行動,往往會加倍火力催促,這就產生了惡性循環。因此要改善孩子總是需要「三催四請」的問題,就要了解孩子為何會拖拉,以及該如何引導。

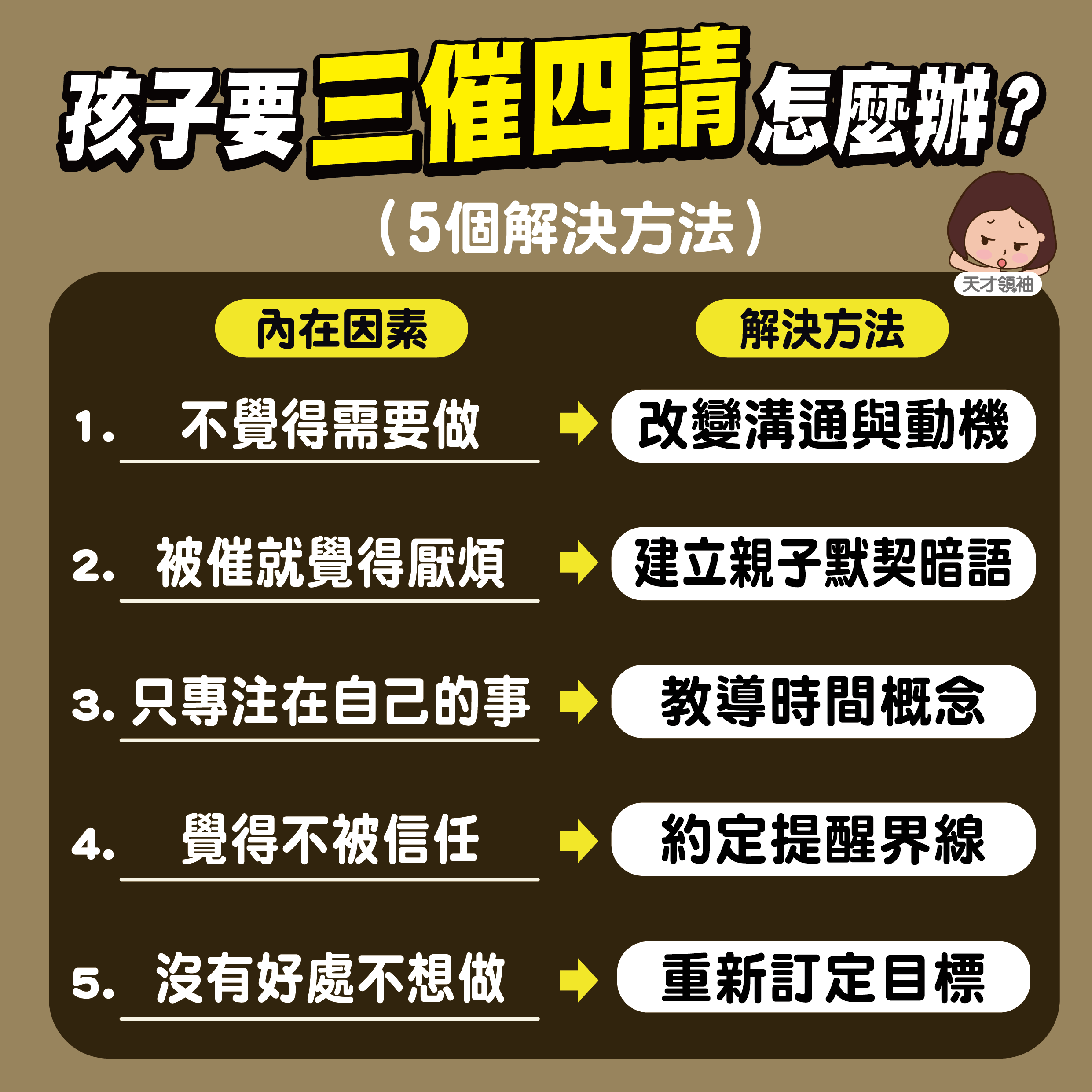

孩子總要三催四請,5個解決方法

孩子總要三催四請,主要歸納五大原因,瞭解原因之後才能具體解決。方法如下:

原因一:覺得「不需要做」

以收玩具為例,大人認為玩具要收拾好,才不會凌亂,但孩子覺得反正都要玩,為什麼一定要收拾,好麻煩!很明顯的,在於雙方的認知不同;因此處理孩子「三催四請」的問題,首先要了解對方的想法。

【改善方法1】改變溝通與動機

釐清原因後,未必要說服孩子同意大人觀點,因為有時是心智未成熟,倒不如換個方式溝通(降低期待)。例如:玩具丟在這,大家經過時都會踩到,踩到會痛,玩具也可能壞掉,可以收起來或挪到旁邊。明確的讓孩子知道這件事干擾到他人,並提供可行的解決方法。

原因二:被催就覺得厭煩

孩子被催就有不好的情緒,會開始出現反抗、拖延心理,表面上說等一下,其實根本就不想行動!

【改善方法2】建立親子默契暗語

當孩子一有負向情緒產生,有時他的想法及理由未必實際且成熟,這時大人一定要從中引導並參與討論,別讓孩子覺得自己的想法總是不被採納,這樣會更沒完沒了。要降低孩子的負向情緒,有三步驟很重要:

1、確認孩子想法,教孩子覺察情緒

例:「媽媽發現每次催你去做事,你就會生氣,是因為你覺得被催很討厭嗎?」

2、讓孩子知道大人的立場,也說明問題點

例:「媽媽其實是要提醒你該做這件事了,你一直不行動,媽媽只好再催」

3、邀請孩子一起想辦法解決問題

例:「那你覺得媽媽該怎麼提醒你,你比較不會不開心呢?」

※小提醒:有些孩子對語氣很敏感,建議用物品或手勢等「默契暗語」提醒,看到默契暗語,就代表大人再給三分鐘,之後被催就沒有理由生氣。

原因三:只專注在自己的事

孩子有時過於專注在手邊的事,而沒聽進去大人的話,這時建議大人要改變溝通方式,跟孩子說話時,務必讓孩子看著自己後再說。