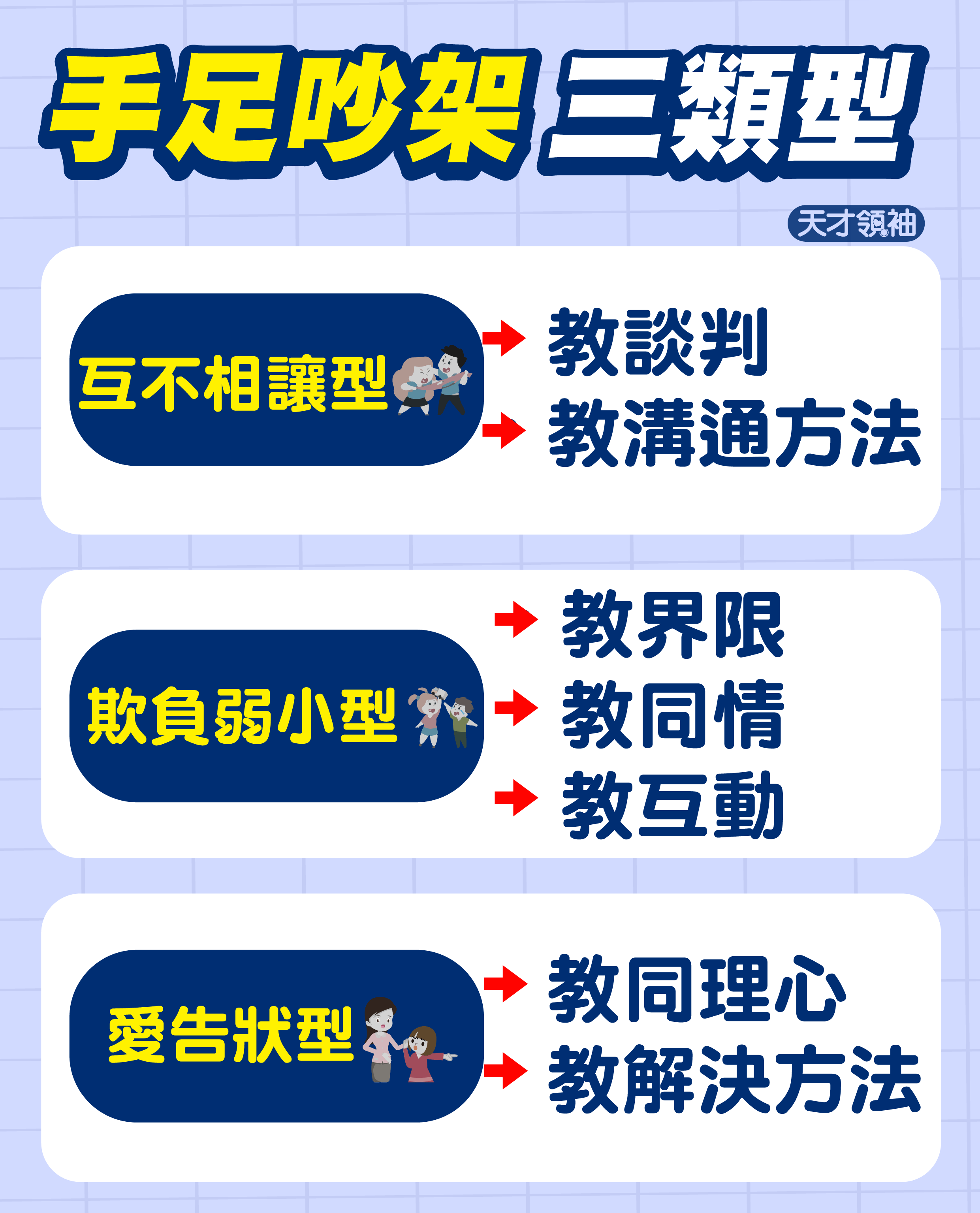

手足吵架:不退讓、愛告狀、欺負弱小這樣教

欺負弱小型

這一型的手足爭吵,往往都是某一方較強勢,另一方常常是受傷難過的,但這並不意味著,強勢的那一方一定錯,弱小的那一方一定委屈,畢竟一個巴掌拍不響,很多時候,如果不被激怒,強勢的一方未必會動手,他們最大的錯誤往往是太衝動、太粗魯。因此這類型的手足問題,爸媽最需要教的是教界線、教同情、教互動。

出現問題時,大人不需要先當法官,判定誰對誰錯,但可以先去安慰受傷的一方,「妹妹的腳撞到了,應該是真的很痛,你看她哭得好傷心,你能不能做點什麼讓她不那麼痛呢?」這時候千萬別急著責怪或說教,因為其實孩子理論上也知道自己做錯了,但倘若這時被責罵,孩子只會把所有的怨氣都怪罪在弱勢者身上,這就可能衍生出報復心態。我們希望孩子能學到就算是在情緒當下,也要能知道控制、憐憫對方,因此培養孩子的同情心很重要,如果孩子開始彌補行為、修補關係,要記得好好稱讚孩子。之後找時間陪孩子聊一聊生氣時的界線,例如不動手、不辱罵,並一起思考怎麼調節情緒,解決問題。

弱勢的一方呢?也要引導省思是否有激怒對方的行為,明知道對方會不高興,還去做,就是故意,如果孩子是這樣的心態,也得教導同情心,還有界線,因為這已經不是幽默,而是自找麻煩。

而兩人都要重新尋找互動的方法,強調互相尊重,重視友愛的行為,手足間一定有友善的行為出現時,例如哥哥幫妹妹拿重物,大人就可以強調「哥哥真的對你好好,明明自己書包也好重,還幫你拿東西耶!」

愛告狀型

這類通常已經認定爸媽就是仲裁者了,所以大事小事都要告狀,而且有時候告狀,其實是希望另一方被懲罰,或者是犧牲對方來測試大人的底線在哪裡。因此爸媽在引導這類型的手足問題時,最重要的是要教解決方法和同理心。

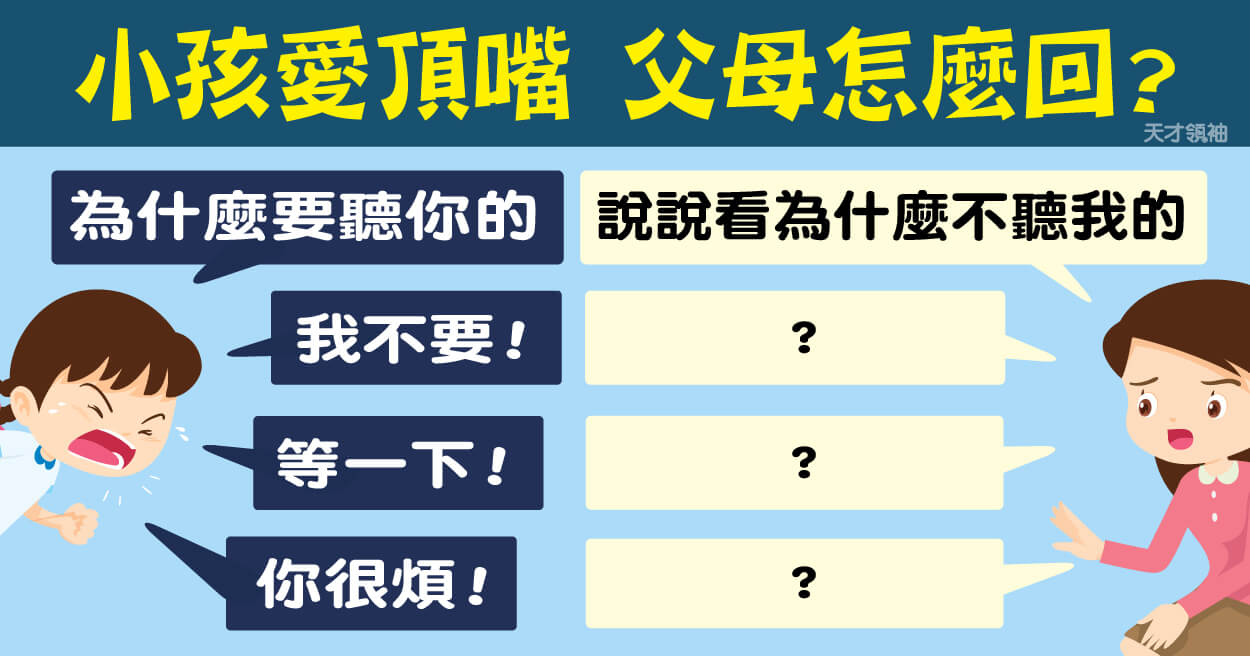

當孩子來告狀,大人要做到不涉及安全的事,就盡量學著不反應,聆聽就好,聽完後可以反問孩子,「所以你覺得該怎麼辦?」或「你覺得她為什麼會這樣做?」記住,兩人都應該有可以好好把話說完的機會,其實在敘述的時候,就要引導孩子將自己的觀點、感受充分表達,令對方也能了解,當雙方都聽完彼此觀點,就可以引導孩子思考解決問題的方法,如同前面「互不相讓」類型。爸媽一定不能總是當仲裁的腳色,孩子才有可能停止用告狀的方式解決問題。

接下來就是引導同理了,例如「你有沒有發現弟弟想的原來跟你想的不一樣耶!」「弟弟是希望你直接跟他說,而不是跟爸爸媽媽說,如果是你,你希望弟弟先提醒你,還是直接跟爸爸媽媽說呢?」

手足吵架的教養重點是彌補,不是懲罰

手足吵架,不論是哪一種類型,表達自己想法與感受都是一件很重要的事。

因此爸媽平時共讀或看影片時,就要多強調感情或同理心的描述,例如「發生這樣的事,小蘭一定很難過」。

大人跟孩子談心時,也要多主動分享感受、想法,孩子也才會從中學習,培養同理心。

記住,在手足爭吵中,千萬不要讓孩子把你當作最後的仲裁者,第一時間也不要說教,或質問「為什麼要這樣做」,這通常不會得到答案,反而會讓孩子築起防禦心態,例如說謊或找藉口等方式來逃避過關。教養的重點應該放在彌補過錯,而不是懲罰過失。

延伸閱讀: