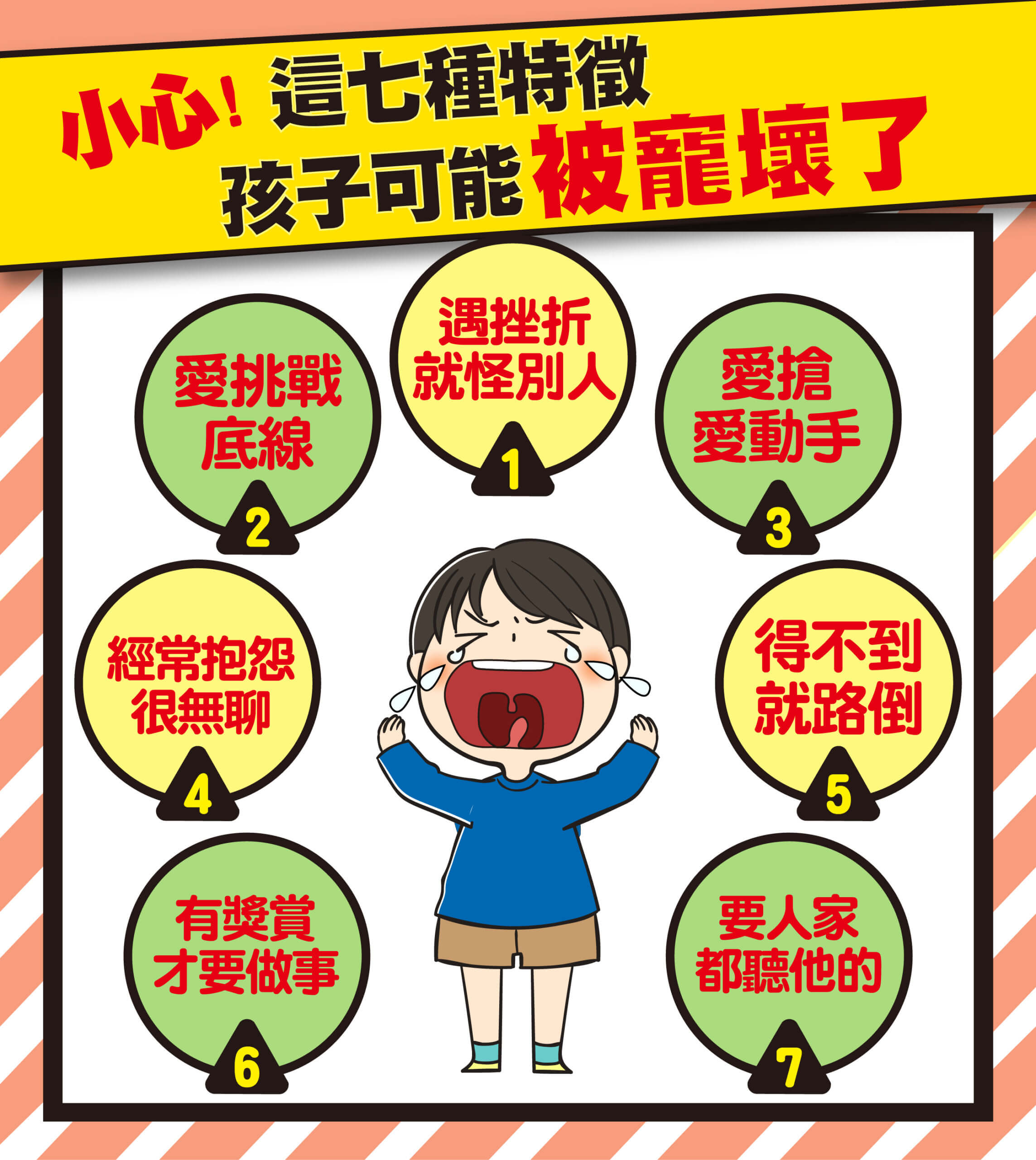

小心這些特徵,代表孩子被寵壞了!

我們都不想「 寵壞 」孩子,但每個人對於「尊重」孩子的定義又不同,到底是「尊重」還是「寵」?如果孩子有以下的特徵,那就要小心了,因為你可能尊重孩子過頭了!

◆ 孩子遇到不如意的事就怪罪別人

◆ 要有獎賞孩子才要做事

◆ 得不到想要的就路倒哭鬧

◆ 想要的東西直接搶、甚至動手

◆ 對大人說話沒大沒小、對同儕說話也很粗魯

◆ 孩子隨意就對大人亂發脾氣

◆ 孩子都要別人聽他的

◆ 經常會去挑戰大人的底線

◆ 總是不愛按照規定去做

◆ 都覺得別人要幫他做好好的

◆ 經常抱怨很無聊

◆ 東西再多也不滿足

◆ 不覺得需要去幫助別人

◆ 總是沒耐心,經常是「我現在就要!」

如果孩子已經有這些特徵了,那爸媽該怎麼辦?

不讓孩子被寵壞,爸媽要遵守七原則

1. 不要什麼事都以孩子的意見為意見

什麼事都問孩子,這很容易就尊重過了頭,讓孩子覺得自己都是世界的中心,因此,你可以詢問,但爸爸媽媽也可以提出自己的想法及意見,彼此討論,而不是孩子說的照單全收。

2. 孩子能自己做的事就不要幫他

針對這個,常會聽到家長或長輩說「孩子會做,只是我幫他做會比較快啦!沒辦法,常常時間都比較趕……」。我懂生活中經常很忙碌,但不練習在團體中的速度就不會快,在練習的過程中,建議家長規劃時間時一定要預留讓孩子自己做的時間。

3. 孩子不可以做的事,要嚴肅跟他說

規矩的界線要設定好,甚至寫或畫下來貼在家中明顯的地方,家人共同遵守,所以包括大人自己,都要以身作則,一開始一定會有一段陣痛期,但為了孩子的將來,現在的堅持絕對事值得的。

4. 讓孩子養成說謝謝的習慣

基本的「請、謝謝、對不起」就算是在家人間,都要說,讓孩子學習模仿,同時也要求孩子說,被寵壞的孩子,當事件發生時,最常是先找藉口或怪罪別人,大人一定要先教孩子,做錯就是要先說「對不起」,大人也要勇於說出這句話。

5. 不讓孩子輕易達到目標

不要動不動就用條件交換去讓孩子做事,你可以用獎懲制度、集點制度,但目標要設定好,而且該做的事,就不要跟獎勵畫上等號,例如收拾碗筷,是自己份內該做的事情,從頭到尾就不該有獎勵。而如果是孩子想買玩具,你也可以教導孩子透過集點來購買,但這樣的物品,點數就建議要高一點。

6. 給孩子要負責的事

責任感是需要培養的,親子共同討論,每個人都有該負責的事情,例如孩子要負責澆花,讓孩子可以看到認真澆花,植物會開花、會長大、變得很漂亮,這就是成就感,但如果沒有照顧植物,植物就會枯死,這樣的回饋會讓孩子更有責任心,並擴及到生活中其他事情

7. 教孩子學習顧慮他人感受

我們很習慣問孩子「你今天在學校開心嗎?」但,現在我們還要開始引導孩子去思考那其他人呢?不只透過聊天引導孩子觀察家人的感受與想法,也可以透過繪本,讓孩子學習站在故事裡的人物去思考、去感受,孩子習慣去換個立場思考,是發展同理心的根本。

延伸閱讀: