責仼感非天生!大人覺得孩子還小,孩子永遠長不大

我在《教養的秘密》一書中也有提到,教養態度決定性格;培養孩子的自主權,首先要讓孩子先清楚知道「原則」,也記得不要「出手」幫孩子,適時扮演理性的「聆聽者」,讓孩子知道是非對錯,再給予空間學習跟傾聽他們的想法,練習自己決定。

2.訓練孩子自己規劃自己的時間

這個階段的孩子該學習規劃自己閒暇時間的責任。如果孩子一句「我好無聊」,就能獲得家長的陪伴,孩子根本無從認識自己的需求和能力,也不知道該如何和自己相處。

孩子有權無聊,卡斯特尚提醒父母,別允許孩子看電視填補空檔,也不必帶著孩子四處上才藝班。父母可與孩子討論,但請孩子規劃屬於自己的週間遊戲作息表,父母只要在家裡提供屬於孩子的工作桌或角落遊戲空間,讓孩子依自己的安排遊戲。

自由遊戲的時間愈多,孩子愈容易回答「我該做什麼」的問題。

3.獎勵孩子的自律行為,增加彈性思考的能力

4~5歲的孩子,從他律到「自律」,是個重要階段,這階段父母應給予簡單、明確、不難做到的教養指令,4歲左右的孩子「停、看、聽」的能力會大幅增加,亦能幫助孩子思考,增加其衝動控制與情緒控管的能力。

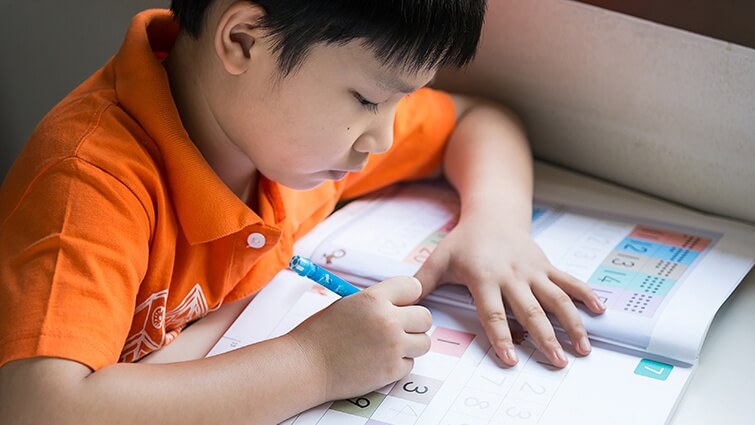

4.三歲開始建立「生活自理責仼感」

孩子三歲進入幼稚園之後,許多家長常有「早晨焦慮症」,孩子太晚起床、穿衣服拖拖拉拉、吃早餐也慢吞吞。

卡斯特尚認為,父母的責任是將孩子準時送到學校,至於孩子是否穿戴整齊、頭髮梳好、有時間從容不迫的吃早餐,家長可以交給孩子自己決定。孩子覺得自己「有責任」時,早上就不再有理由胡鬧。

5.訂下明確的家規

幼兒需要規矩、限制、界限,才能學習自我控制,了解不能總是率性而為。《我家幼兒教養好:3~6歲》作者蕯爾‧賽維爾指出,孩子其實很需要成人為他們訂定規矩,規矩可以做為支柱與指引,讓孩子了解什麼才是良好的態度與正確的行為。

但給予幼兒的規矩和要求必須非常具體,賽維爾在書中舉例,如果父母說「去把房間整理乾淨」,就是模糊的要求。

對孩子而言,「把房間整理乾淨」的意思並不清楚,他不知道該用什麼方法讓房間變乾淨。所以明確的要求應該是:「先把玩具收起來,再將地板上的衣服掛起來,把房間收乾淨。」

父母也必須讓孩子了解違反規矩的後果,這能讓孩子知道如何做決定:正確的決定會得到正面的結果,錯誤的決定則會是負面的後果。

例如,給孩子蠟筆前,可以先提出明確的要求:「要畫在紙上,如果畫在其他東西上,就要沒收蠟筆。」

如果家長想要孩子學會負責任,必須堅定的執行自已所立下的規矩。當孩子知道你言出必行,才會認真看待你對於違反規矩的警告。

而一旦孩子開始試著自己收玩具,在餐廳吃飯有禮貌,就寢時間到了也不拖拖拉拉,家長可以讚美孩子,讓他知道自己長大了、漸漸具有責任心,對家裡有所貢獻。

延伸閱讀: