小孩拖拖拉拉是因為沒有時間觀!4-8歲孩子該學會的時間管理

方法3:三分法則

很多家長為了要讓孩子動起來,會一件事一件事交代,好比說,要他一回家後趕快先寫功課、然後吃飯、洗澡、練琴、看書等等,但這樣會讓孩子無法做好計畫,這時該怎麼做呢?一句話如果說得落落長,囉哩八唆反而會讓孩子不想聽,也聽不懂。

因此,只規定三件事,例如:「八點前,你要做好三件事,第一寫功課、第二整理書包、第三給爸爸簽聯絡簿。」這三件事可以自己分配時間,但不要多給一件或兩件,也不要只給一件,就只要三件就好。

另外,在告訴他的時候要看著他的眼睛,讓他從電視或手機中回神,否則,如果是邊看邊玩邊回話,那就等於白說了!

當孩子愈大,功課只會愈來愈多,甚至超過一個半小時的比比皆是;但基本上孩子的專注力只有半小時,如果沒有分段休息,是無法撐下去的。可以讓孩子在作業中有休息的一小段時間,做別的事情後,再回去寫功課。

但是,若這段休息時間是讓他會分心的看電視、玩手機的話,反而會讓他專注力更不足,影響後續的功課寫作,反而得不償失。

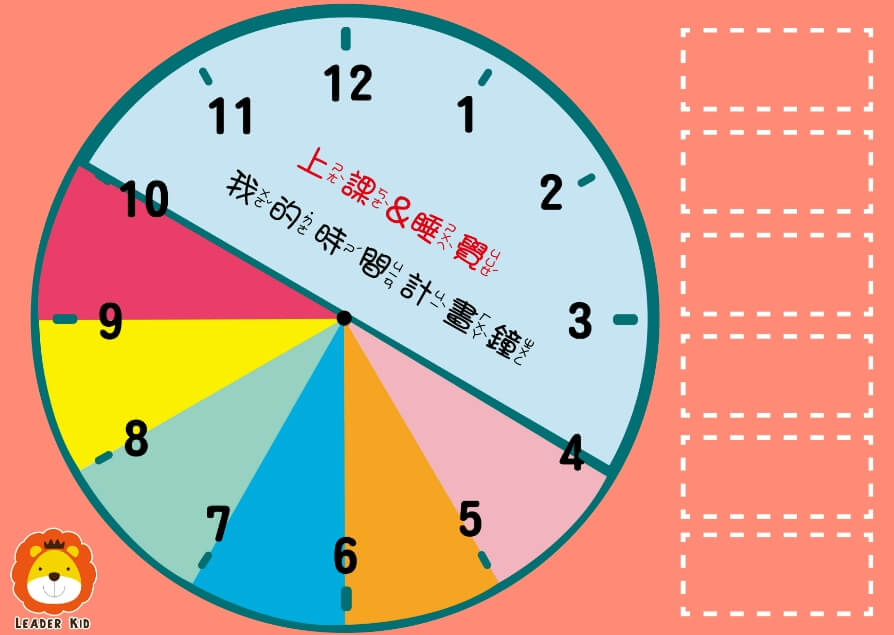

方法4:視覺化計畫表

沒有人天生想要做個吼吼媽,只是教養的方式不對罷了。媽媽可以製作一個視覺計畫表,讓孩子從小學習訓練,這個方式除了可讓父母了解孩子時間規劃的能力外,也能讓他了解時間的邏輯性。但要記住,一定要給孩子遊戲的時間,才能達到平衡。

用圖表化,訓練孩子化被動為主動

訓練好處:

1.讓孩子明確知道目標在哪裡

2.練習將目標與看時鐘的能力結合

3.提醒孩子記住被訂下的規矩

4.親子間有更多的互動

時間計畫鐘訓練步驟

教案名稱:《我的時間計畫鐘》

【步驟一】與孩子訂出每日的時間分配

先與孩子訂出每天在家的時間,應該要做的事情。 例如:4-5點寫作業、7~8要洗澡、10點要上床睡覺等等…

當孩子有做到時,就可以把相對應的目標貼紙貼上,記錄自己做過的事情。

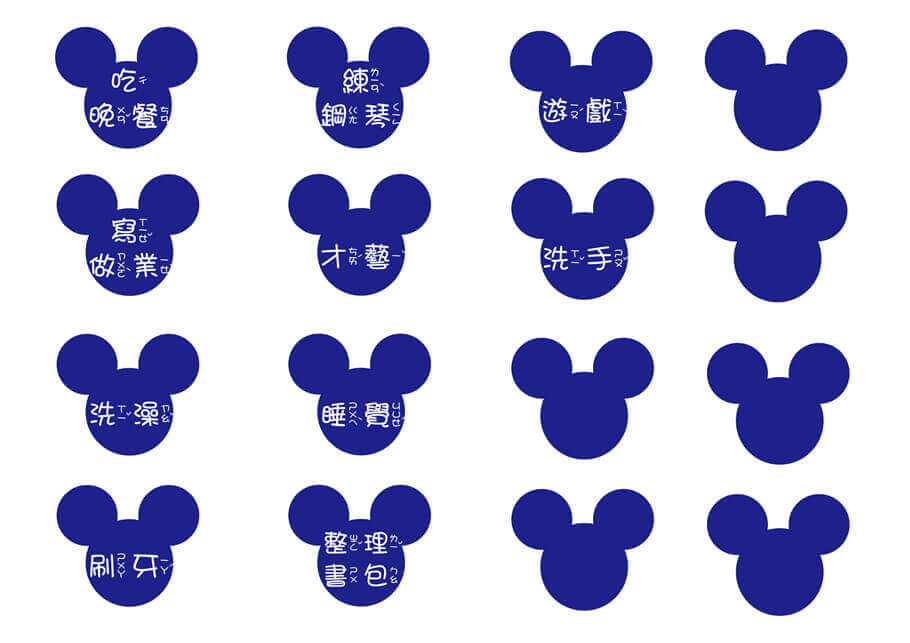

【步驟二】製作目標貼紙

跟孩子討論出所有目標的貼紙,孩子可以選擇自己喜歡的圖形貼紙,加強他的動機

【步驟三】開始執行時間計畫鐘,並教孩子分析

每一天上床結束前,可以跟孩子討論今天做到了些什麼、有哪些是沒有做到的呢?

例如:今天有主動說要去洗澡,很棒! 可是你忘記今天要主動去寫作業,今天的時鐘就少了一格…我們明天繼續加油!

有些孩子可能不能自我分析,到底是怎麼做到的,或是為什麼做不到。爸媽可以用引導的方式,循序漸進的引導孩子去回想,自己有進步的部分。

【步驟四】持續並獎勵孩子的主動

養成習慣的週期是21天,當孩子持續不懈的做到、有明顯進步時,爸媽可以主動得給予孩子一些獎勵,假日帶她出去玩、可以晚餐後吃點心、陪玩喜歡的玩具,並鼓勵孩子,如果以後沒有這個表了,你是不是也會記得,你應該要做哪些事情呢?

延伸閱讀: