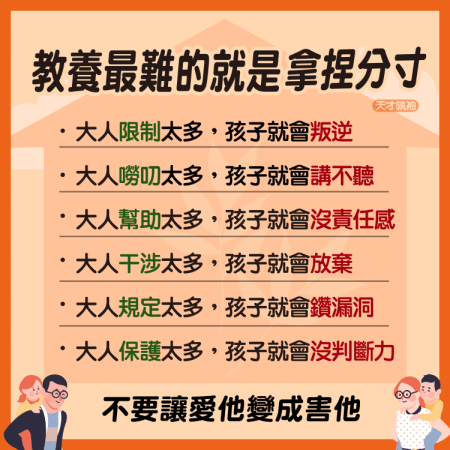

教養,最難的就是拿捏分寸

3.大人幫助太多,孩子就會沒責任感

當大人什麼都幫孩子做好好的,例如隔天要上學的東西,大人都會幫忙確認準備好,孩子回到家,大人會提醒寫作業,確認寫的範圍,甚至幫忙確認鉛筆盒的鉛筆還夠不夠。相信沒有一個大人想做這麼多,一開始都是出於關心,結果發現放手孩子好像就做不好,搞到後來都放不了手了,因為孩子都不覺得這是自己該盡的責任。這問題出在大人沒拿捏好分寸,要協助還是放手不是「全有全無」,是要有技巧,可以參考〈如何培養孩子責任感〉文章。

4.大人干涉太多,孩子就會放棄

早在1~2歲,孩子發現大人一直干涉的狀況下,就會出現放棄的行為,例如玩玩具,一個新玩具,孩子正在用自己的方法探索,可是大人卻急著教孩子應該要怎麼玩,幾次下來,孩子就會放棄不玩,大人反而歸咎孩子玩玩具總沒三分鐘熱度,其實問題出在大人自己。

這應該很好想像才對,好比工作上,你有自己的想法,但老闆總是干預,是否也會覺得那算了,就老闆你告訴我,我就怎麼做好了。大人其實出發點是好的,想要孩子少走點冤枉路,但或許可以用提醒或分析的方式讓孩子思考,畢竟每個人的感受、想法不同,大人不喜歡的不代表孩子不喜歡,讓孩子多經歷、多體驗,才是培養孩子具競爭力的關鍵。

5.大人規定太多,孩子就會鑽漏洞

光規定,沒有讓孩子了解到為什麼,孩子就會去挑戰規定,例如曾有小學生回我說「老師你只有說屁股要黏在椅子上,沒有說腳不可以放在椅子上呀!」要知道規定是規定不完的,因為孩子破解了一個規定,大人就要去制定另一個規定,這件事反而讓孩子覺得很有趣,更想要去挑戰規定,找漏洞鑽。所以遇到這樣的情況,大人要做的不是訂更多的規定,而是教孩子規定背後真正的用意,可以參考這篇文章〈太聰明的孩子愛挑戰權威,更要教他六件事〉。

6.大人保護太多,孩子就會沒判斷力

因為怕孩子受到傷害,爸媽總會幫孩子避開可能帶有危險的事物,但別忘了,不能光做,還要告訴孩子為何危險,如何去判斷危險,因為大人不可能無時無刻都在小孩身邊,孩子要有基本的判斷能力。

我最近才聽到一個小三的男生,同學問他敢不敢把迴紋針放到插座裡,結果他還真的做了,所幸只有麻了一下,沒有造成什麼傷害。後來才知道,這小孩到了小三還沒有自己插插頭、拔插頭過,家裡人都不讓碰,孩子也就不知道插座有什麼危險性了。爸媽要記得,在保護孩子的同時,要帶著孩子思考,才能促進孩子發展自主判斷能力。

延伸閱讀: