別教出孩子,把大人的付出視為理所當然!

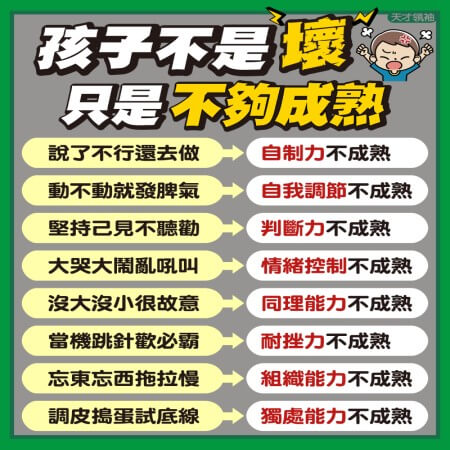

培養孩子獨立自律時,父母難免會存在一些擔心,擔心孩子一開始做不好,但我覺得相信孩子能力,是很重要的第一步。

你可以擔心孩子,但你必須要放手讓他去試

4歲以下的孩子在父母眼中仍需悉心呵護,因此,在訓練各方面能力時,大多會以食、衣、住、行、育樂為主要管道,無論吃飯、洗澡、刷牙或者收拾與整理的能力,對未來的自我負責和自律有很大的幫忙:「想要訓練孩子的自理能力,首先在日常生活中,父母應避免過度保護,並適時放手,讓孩子得以進行該年齡能做到的行為技巧。」

舉例來說,1歲多的孩子其實透過平時觀察,已能知道「要出門」必須「先穿鞋子」,因此,爸比媽咪可以引導孩子進行相關訓練,例如:從鞋櫃裡拿取自己的鞋子、鞋子脫下後收回鞋櫃等。許多父母會等孩子年紀大一些才開始引導,但這樣的訓練機會對孩子而言頻率相當高,既然經常出門,每次出門都要穿鞋子,為何孩子的發展里程碑已具備這樣能力,父母卻不願放手讓他們去練習?

孩子沒機會犯錯,反而沒得學習

大家急急忙忙要出門的時候,爸媽總會快速將孩子的物品攜帶齊全,包括孩子包包裡面應該要準備的衛生紙、水壺等,其實,「明明可以訓練孩子自己拿取的物品,家長卻幫他們準備好,有朝一日孩子要上學時,他們得從頭學習準備自己的東西,甚至有些小學生不清楚自己的書包裡面應該準備哪些工具,偶爾漏帶了聯絡本、有時忘了帶課本回家。」

在教養過程中,成人經常比孩子還要著急,沒有太多的時間去溝通與等待,讓孩子無法體會在混亂中出錯的經驗是相當可惜,因為沒有人一生下來就是井然有序,每個孩子都是從混亂的玩具堆中學習收拾;從混亂的餐桌上學習吃飯技巧;從一堆衣服與鞋子裡找到自己喜歡的那一件。

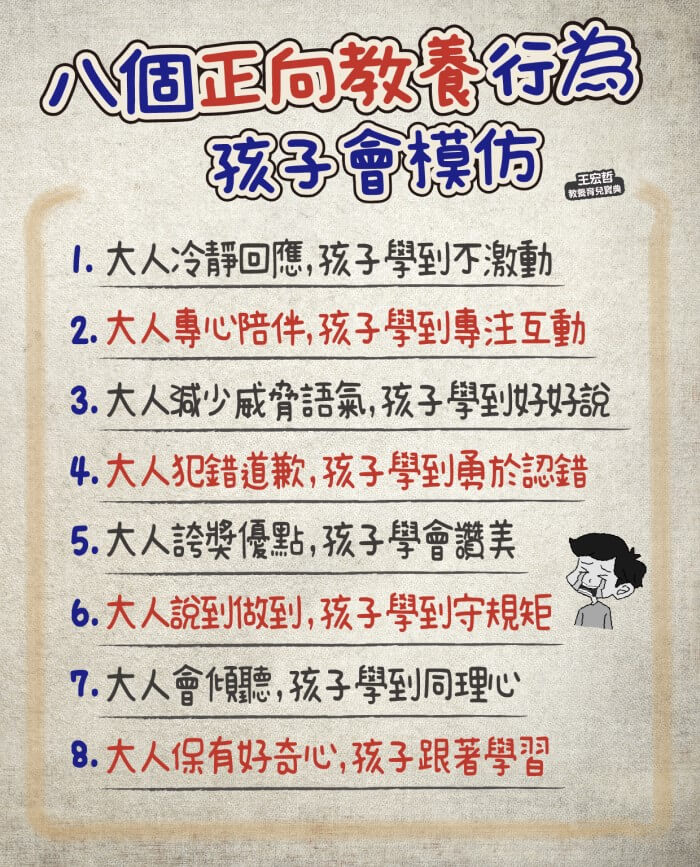

當這些東西我們都替孩子準備完善,或是動手幫他們做的時候,將降低孩子挑選及收拾的能力,甚至影響到孩子將來進入幼小銜接的學習力,透過日常生活周邊的處理,把一片混亂調整成有秩序、有邏輯的思維,將助於未來的學習能力。家長不但要放手讓孩子自己試著做做看,更要相信他們其實可以做得很好,多一些鼓勵及讚美,允許錯誤,才能造就充滿自信及自律的孩子。