教孩子「輸得起」,四歲後是重要關鍵

6歲的軒軒,每次玩桌遊,都要爭第一,玩的過程中總會想要耍小聰明,例如偷看牌,骰子點數不利自己,就會找藉口要重骰一次,玩的過程中知道自己快輸了,就說「我不要玩了」,遊戲輸了就跳腳哭鬧,跟大人玩總希望大人讓他,但偏偏爸爸每次都跟軒軒玩真的,搞得軒軒跟爸爸玩就會有情緒,媽媽多次與爸爸溝通,偶而讓軒軒一點,但爸爸認為,軒軒就是要多輸幾次,才會學到「輸得起」。

的確,教孩子「輸得起」很重要,而且要及早教,但絕對不是讓孩子多輸幾次,孩子自己就會領悟「輸得起」的道理。

4歲後,培養輸得起的重要關鍵

從2歲多起,就可以教孩子輸或贏分別該做的事,因為這時候的孩子對於輸贏還沒有很大的感覺,因此大人在講解規則時,就要充分解釋清楚,一個遊戲最後會分出輸的一方以及贏的一方,這就是遊戲,且不營造「贏」比「輸」強的感覺,輸的一方在遊戲結束後,可以好好恭喜贏的一方,可以要求再挑戰一次,可以想想有沒有更好的方法成功,而贏的一方要好好謝謝對方陪他玩,關心對方的感覺,先建立輸方與贏方應有的態度。

到了4歲後,孩子的心智能力提升,就是培養輸得起的重要關鍵了,因為:

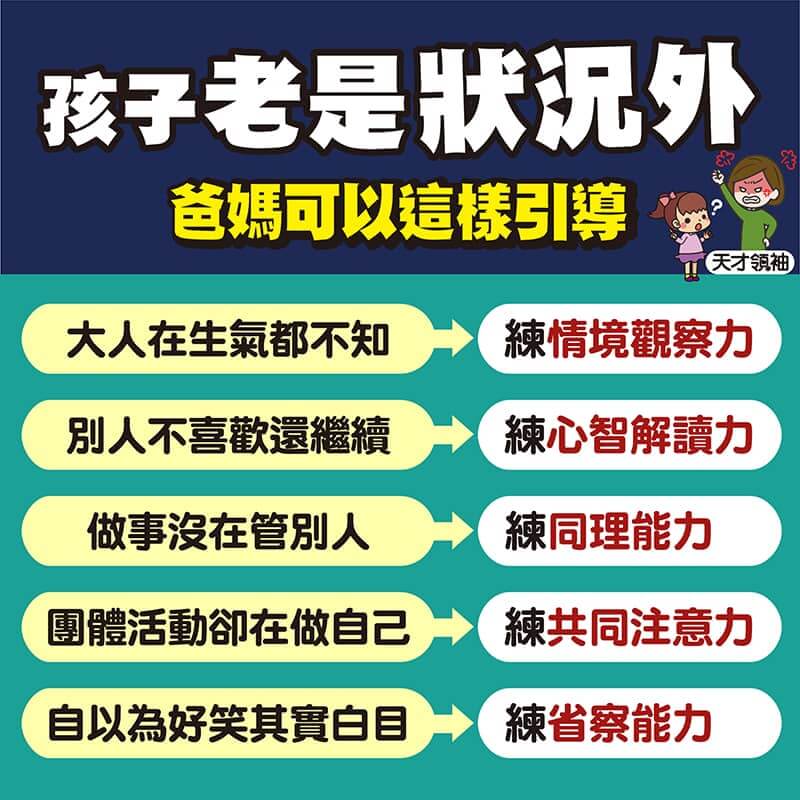

1. 這年紀的孩子,什麼都想比,充滿競爭性。

2. 已進入團體,須學習衝動控制、接收別人的情緒。

3. 開始能推敲他人的想法,會在意別人怎麼看他。

4. 期待自己能得到他人較高的評價,討人喜歡。

5. 4歲前的幼兒,對自我的認識會有月暈效應,簡單來說就是,當一個3-4歲的孩子覺得自己畫圖畫得好,就會覺得自己各方面都很好,但到了4歲以後,這樣的心理意象就會逐漸分化與擴展,知道自己某一方面好,不代表每一樣都好。

孩子輸了就生氣,該如何教「輸得起」?

4歲後的孩子,很在意輸贏,輸就崩潰,要孩子輸得起,爸媽在「平時」就要告訴孩子,「輸了不開心時,你可以做這些事」:

1. 讓自己冷靜:當感到有不開心的情緒,你可以去喝口水、洗個臉,讓自己降溫一下,冷靜下來,因為當情緒不好時,往往就會有不好的事情發生。

2. 讓自己轉念:去做一些會令自己心情好的事情,例如捏黏土、丟球、揉紙團、畫畫……等,爸媽可以先跟孩子討論,因為不同的情境能做的事情可能不同,因此一定要先溝通好。

3. 控制好情緒:輸的確會令人感到不舒服,但真的要為了一個遊戲影響心情這麼久嗎?它只是個遊戲,遊戲本來就有輸方和贏方,就像猜拳會有輸有贏一樣,一個你一定會贏的遊戲,也不會有人想跟你一起玩,也不好玩對吧!

4. 再思考一下:想想剛剛怎麼輸的,下次不要再失誤,如果你一直生氣,結果下次又犯同樣的失誤,豈不是划不來,有些遊戲跟運氣有關,有些遊戲跟有沒有努力有關,這部分也要帶著孩子去分析。

5. 多嘗試幾次:爸爸媽媽要多分享自己失敗的經驗,讓孩子知道其實每個人都會失敗,都會有輸的時候,這相當正常,而且爸爸媽媽都會再多努力幾次,就有機會能贏,如果都不再嘗試,豈不是永遠就停在輸。

6. 找大人討論:真的感到很不開心,就來找大人說出感受,其實這個年紀跳脫不了輸,很多時候是被錯誤的信念所困,例如輸代表很弱、輸代表我不優秀、贏爸媽才會開心、我有努力就不可以失敗、輸會讓大家嘲笑我……等,爸媽可以一一破解孩子這些迷思,例如今天同學玩遊戲輸時,你也會覺得他很弱,然後嘲笑他嗎?不會吧!所以你怎麼會覺得別人會這樣想。你覺得玩遊戲最開心是甚麼時候,是最後的輸贏還是過程呢?如果只是結果,那就直接抽籤,看誰抽到輸誰抽到贏就好啦!

延伸閱讀: