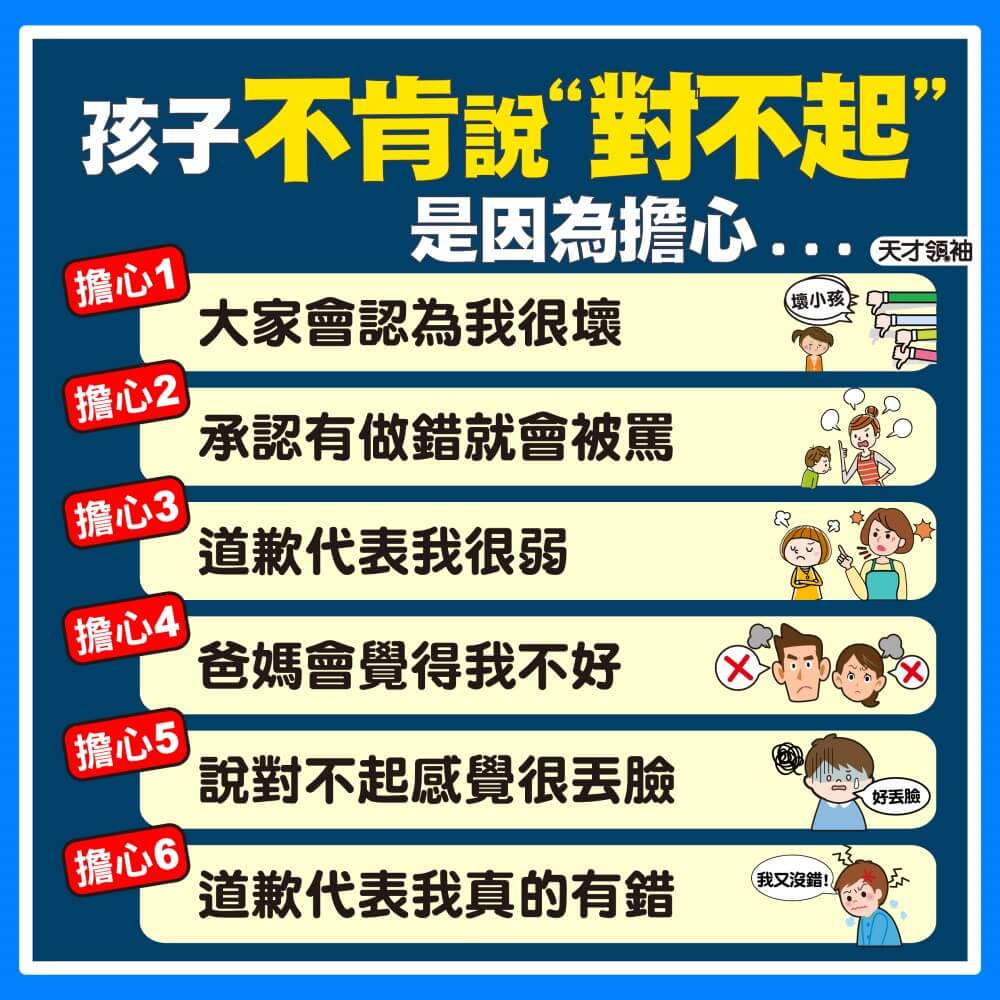

孩子不願說對不起,其實是擔心這6件事

5. 說對不起感覺很丟臉:

承認錯誤是需要勇氣的,孩子覺得大家都看著,這個情況下更會不好意思認錯,而且連爸爸媽媽都在要求自己說對不起時,那更會令孩子感到孤立無援,因此更難以說出口。

6. 道歉代表我真的有錯:

在與人相處的過程中,很多時候說對不起,其實不代表真的有故意做錯事,例如不小心撞到別人,也該說對不起。但孩子卻不這麼認為,他們很容易認定對不起就等於「我是故意做錯事」,但明明我就不是故意的,是不小心的,甚至我根本不知道我有碰到人呀!為什麼要我道歉!我感到很冤枉,我沒有做錯呀!道歉不就代表「我傷害了他人」、「我有罪」,這種感覺很都不好,我不願意接受。

教孩子真心誠意說對不起,要遵守6E原則

一、身教(exemple)

大人間或大人對孩子也要常說「對不起」,不論事情輕重,讓「對不起」成為家庭中常聽到的自動化語言。說「對不起」也是有學問的,要完整的說明清楚,例如「沒先問就拿了你的書,讓你感到不舒服,對不起,我下次會記得先問過你的。」

二、強調(emphasize)

「對不起」不像「謝謝」,有個明顯的情緒(開心)或結果(得到)強化這個詞彙,「對不起」的情境往往讓人想趕快結束,所以容易被遺忘。

這時候好隊友就要派上用場,「哇!媽媽好棒,媽媽不小心碰到凱凱也都會說對不起,還會注意凱凱有沒有痛痛……」。讓「對不起」與被稱讚、引起關注畫上等號。

三、早期教導(early teach)

不論孩子是否有意地衝撞,如突然跳到你的背上、弄倒你疊好的衣服,或沒禮貌的言語,如爸爸好討厭,我要爸爸丟掉…,待孩子情緒穩定後,都要引導孩子道歉。

也許孩子還不太懂得這些行為會令人不舒服,但越早期教導,孩子越能夠養成習慣,這樣到了三四歲後,開始了解他人感受時,也就能轉化成是一種負責任的行為。

四、同理心教育(empathy)

從小就要開始教孩子了解自己以及他人感受的能力,別讓孩子養成自我中心,我要甚麼就是甚麼。例如總是可以隨意拿去爸爸媽媽的東西、總是可以直接衝撞到爸爸身上討抱…。了解自身行為與他人感受的關聯,就是責任感養成的第一步。(推薦閱讀:五情教育,培養孩子成為有同理心的人!)

五、解釋(explain)

讓孩子充分了解為何他應該說對不起,比他有沒有將「對不起」說出口更重要。

最常見的情境就是孩子認為他不是故意的,因此不肯說「對不起」,這時我們可以利用繪本、生活情境讓孩子了解「不小心的也要說對不起」,因為別人的不舒服的確是我們造成的。道歉不是代表你不好,道歉是替自己的行為負責,別人也會感到舒服。

六、輕鬆(easy)

當孩子不肯說對不起是因為整個情境壓力大時,就該先將「對不起」簡單化、輕鬆化,這也是為什麼有些孩子肯說「sorry」,不肯說對不起,因為覺得沒那麼沉重,可以變化語調、表情或語言,讓對不起也是好玩的。

最後就是爸媽的支持了,當孩子勇於承認錯誤、道歉,就不要在有過多的責備,畢竟下次不要再犯、彌補錯誤,才是最重要的吧!願意真心誠意道歉的孩子,爸媽都要給予孩子肯定與鼓勵唷!

延伸閱讀: