小孩被動,不是真的不行!而是陷於「習得無助感」

二、善用「休息」「再一次」時間切割法

很多孩子專注力時間不長,怎麼努力,卻都達不到標準時,不用多久就會直接放棄,導致不管玩玩具、學才藝、寫功課……都是三分鐘熱度,這時候,建議可善用「時間切割法」,例如假設回到家,下午四點到五點,是寫功課的時間。可視今天功課多寡,幫孩子切割三到四個區塊,每中間隔5-10分鐘休息。讓孩子覺得,咦~其實寫功課並不是這麼難,也會更專心。隨孩子的專注力拉長,我們再縮短休息時間或延長寫作業的時間,幫助孩子完成及達到目標。

三、建立孩子信心,培養「自我肯定」的信心

當孩子透過以上方法,完成一件事之後,一定要適時、適當且具體鼓勵,讓孩子有感。一般的鼓勵是:「你很棒!都有做到喔!」而我會比較傾向,所謂具體鼓勵不是給零食、送玩具,而是告訴孩子:「你剛剛在一小時內寫完3份功課,還有幫忙媽媽做家事,媽媽覺得你很貼心,也很厲害呢!」這樣的鼓勵,會讓孩子知道做什麼事是好的,以及你都有看到他做的努力,孩子就會從中汲取正向經驗及自我肯定的信心。

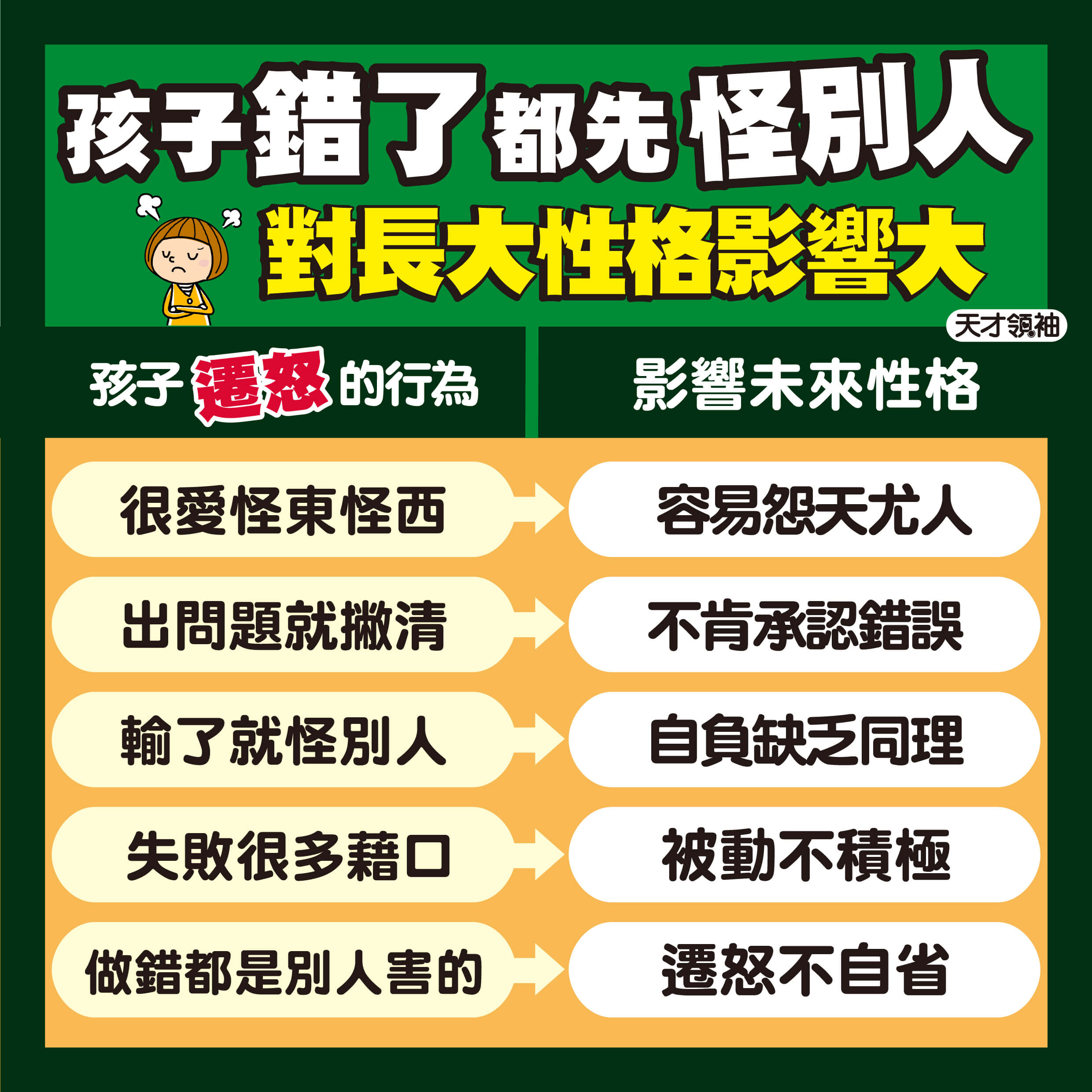

四、當孩子挫敗,從經驗分享建立同理心

當孩子已經開始養成時間觀念,我們就要開始帶著孩子開始自動自發,自主規劃時間。但從中會一定會有個過渡期,當他挫敗的時候,一定要適時給予打氣,可以分享自己時間規劃的經驗及好處,例如:媽媽自己也有規劃時間計劃表,按照計劃表執行,不但該做的事都能如期做完,還有多的時間休息呢。

五、帶孩子設計「自動自發」時間計劃表

陪孩子一起規劃每日的時間計劃表,由孩子主導,而不是爸媽,讓孩子可以自主思考,什麼時間該做哪些事,爸媽在旁協助予以建議就好。這樣做,不但可以讓孩子有自主權,也讓孩子在一次次的制定計劃中去調整及修正,慢慢也會培養出自律觀。

▼孩子好被動,該如何讓學習變主動?▼

其實小孩做事的能力會隨著年齡增加而逐漸成熟,父母的期待需要符合孩子實際的能力,這樣大人不會失望,小孩也不會覺得壓力太大。希望這些自律的養成觀念,對大家的加分教養學有些幫助!

延伸閱讀: