孩子被盯才要做,面對被動兒的3大溝通話術!

不少媽媽問:「為何孩子都要我盯在旁邊才要做,但我每天有忙不完的事,家裡還有小的要處理,我不可能一直盯著,怎麼辦?」

通常,看到這,路人甲乙可能就會說,「就是因為媽媽你都一直盯,孩子才越來越被動,你就不要盯,他去學校被老師罵,就知道了。」

可惜,事情沒這麼簡單,畢竟現在老師不太能罵小孩,而且當孩子自省能力未成熟,較自我時,光用「自然後果法」讓孩子學會主動,是不可能的。

因此,我們應該先要釐清,孩子為何總要人家盯的原因,再對症處理。

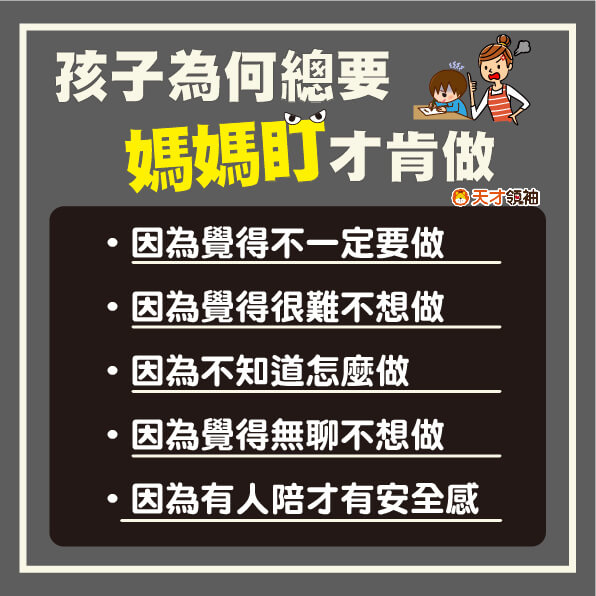

孩子被盯才要做,可能是…

1. 因為覺得不一定要做

你覺得重要的事,孩子未必覺得重要,或者孩子不覺得一定要現在做。所以,要先教孩子分辨「想做的事」與「該做的事」,然後親子一起制定「每日事情清單」與「時間計劃表」,如此該做的事、何時完成,你們就能達成共識,記得具體畫出來,別只是口頭說說。

2. 因為不知道怎麼做

事情一多,孩子會有一種不知要從何做起的感覺,索性放著,等媽媽來再做。這樣的孩子,需要加強組織計畫與順序安排能力,帶著孩子分析每件事所需花費的時間,以及有或沒有完成的後果分別會是如何,依照事情的難易程度、是否必要、後果,漸漸學習自己安排。

3. 因為覺得很難不想做

孩子很常一卡關,後面就都停擺,他們不太會有「這題不會,就放著,先做後面」的想法。這樣的孩子,大人要教他學會分析與衡量。衡量自己的能力,分析事情的難易,先將自己會的部分先完成,還有,不是所有的作業、測驗卷都是越後面越難,大人需要先帶著孩子發現這個真相。

4. 因為孩子覺得無聊不想做

這牽涉到動機與成就感,這在《教養的真相》一書中,談了很多方法,簡單來說,若事情無法變得有趣,孩子沒有內在動機,那可能還是要先透過外在動機來驅動孩子,例如今天該做的事都做完就可以得到多少點數,而點數兌換表也要有,當孩子願意去做,才會有成就感,進而發展內在動機。

5. 因為孩子覺得有人陪才有安全感

有些孩子就是媽媽在,就都會,媽媽不在,就不會,這樣的孩子其實存在著沒自信與內在焦慮,你講再多遍「你看,你會呀!你明明就可以!」都沒用,這類的孩子需要的是你循序漸進的退場,例如孩子寫作業的過程中,你偶而去上個廁所、去廚房弄個東西,先告知孩子你要去做甚麼,然後就立刻回來,接著強化孩子在你消失那段時間的表現,例如,「我發現我剛去上廁所時,你寫的字更好看耶!你是想讓我有驚喜嗎?」輕鬆、沒壓力的肯定與讚美,才會讓孩子相信自己做得到,主動去完成。

跟被動孩子溝通時,有3個關鍵要掌握

1. 將你「落落長」的指令盡量拆解成幾個步驟:

這樣的孩子比較能掌握重點,清楚第一要做甚麼、第二要做甚麼……。

2. 具體告訴孩子怎麼要才叫做完成:

可以利用圖示或數字,讓孩子清楚要做到甚麼程度叫做結束。

3. 別吝惜讚美,強化動機:

給予獎勵或讚美也是有學問的,不可以是「全有全無」,要人盯就沒有,這樣太困難,成效不好。正確是分成孩子有沒有「主動起始」、「提醒次數減少」、「減少完成時間」……等,來分程度給予孩子獎勵,當你可以將整個過程區分更細,你就會發現孩子真的是逐步在進步的。

其他媽媽也關心…