不同年紀孩子如何談生死 !

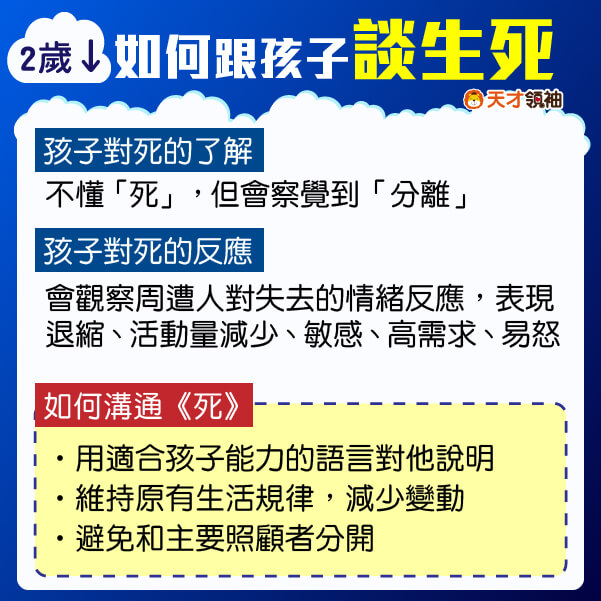

◆小於2歲如何溝通“死”:

這個年紀的孩子不懂「死」的概念,但他們會察覺「分離」,且觀察到周遭人對失去的情緒反應,孩子因此會表現出退縮、活動量減少、敏感、高需求、易怒。

★如何溝通《死》:

就算是小小孩也能察覺出來似乎發生了甚麼事,因此讓孩子生活維持原有的規律,減少變動是很重要的,避免和主要照顧者分開,提供孩子安全感,用適合孩子能力的語言,向孩子說明,例如「寶貝,愛你的爺爺去天堂了,我們會想念他,對不對?」

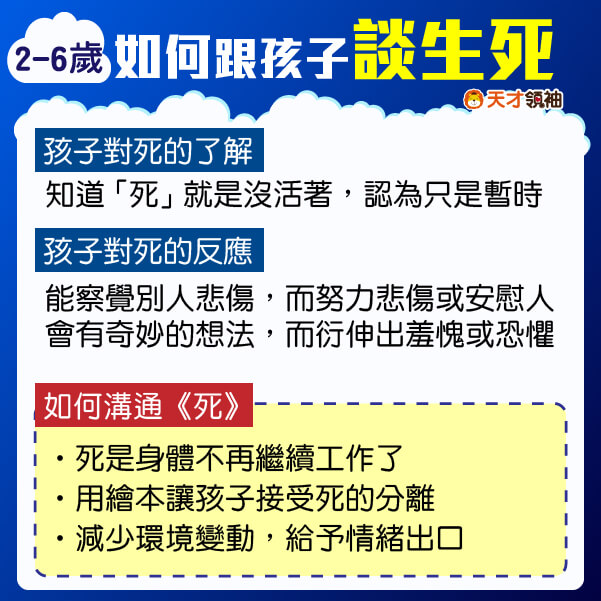

◆2到6歲如何溝通“死”:

開始懂得「死」就是沒有活著,但其實還沒有很清楚「死亡」,認為死亡只是暫時的,會好奇死掉的人在做甚麼。他們能察覺旁人的悲傷,因而努力悲傷或安慰人。由於他們不知道甚麼原因會造成死亡,也不懂死亡是不可逆的,所以會產生一些奇妙的想法或問題,而這些思緒會衍伸出羞愧或恐懼,例如「是不是我說討厭爺爺,爺爺才死掉的」。

★如何溝通《死》:

大人就千萬別用其他的方式溝通,例如「爺爺只是睡著了」,這會讓孩子心中產生誤解,甚至開始恐懼,「爺爺睡著了就不會回來,那萬一我睡著會不會也……」。

直接告訴孩子,「爺爺死了,我們不會再看到爺爺,這不是任何人的錯,是因為他的身體老了,不再繼續工作了,他要去天堂休息了」,盡量用簡單的方式跟孩子溝通,也可以利用繪本,例如《爺爺的天堂鳥》、《象老爹》,讓孩子了解生病的爺爺,到了天堂,會很快樂,雖然我們很捨不得,但我們也希望爺爺開心,對不對。

這個年紀的孩子面對親人死亡時,同樣也需要減少作息或環境上的變動,讓孩子感到安全與被愛,孩子該有的活動量,也應盡量給予。

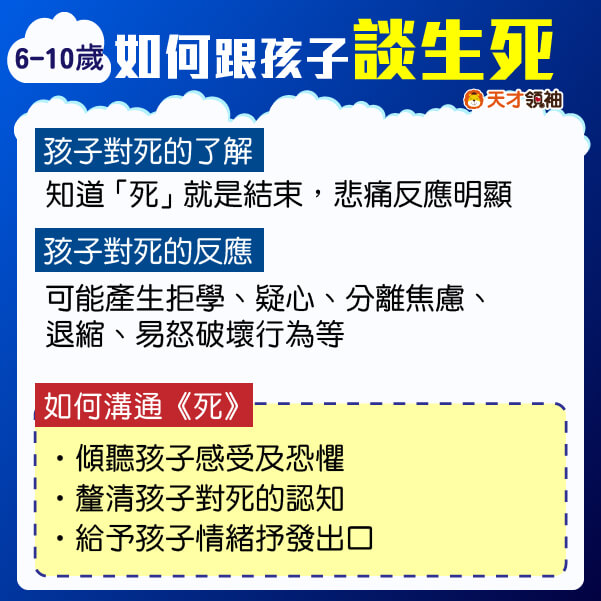

◆6到10歲如何溝通“死”:

這年紀較具邏輯思考能力,也較能表達自己的想法及感受,他們知道「死亡」就是結束,所以悲痛的反應會更顯著,例如產生拒學、疑心、分離焦慮、退縮、易怒破壞行為等。這時的孩子了解,死亡不是只有發生在別人身上,自己也會死。

★如何溝通《死》:

在這個年紀,你的傾聽比解說更重要,因為你很難知道孩子已經懂多少了,所以從簡單地問「爺爺死了,你還好嗎…」開始,在傾聽的過程中,釐清孩子對死的認知,一定要讓孩子有機會跟你談談他的感受及恐懼。減少環境變動,給予孩子抒發的出口,可以鼓勵孩子去運動、打球。

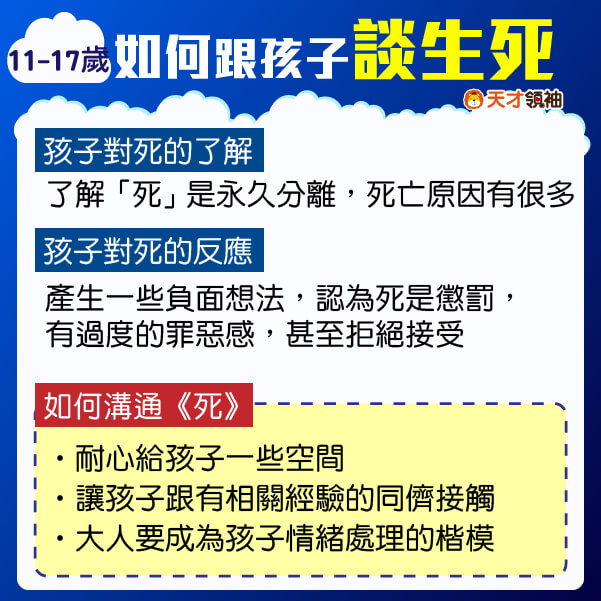

◆11~17歲如何溝通“死”:

如同成人般了解甚麼是「死亡」,它代表永久的分離,很多原因都會造成死亡,每個人都會死,死亡代表身體構造不在具有功能。若孩子無法了解這個概念,他們就會產生一些負面想法,認為死是懲罰,會有過度的罪惡感。這個年紀的孩子面對所愛的人死亡時,可能會問:「為什麼不是我」,並企圖想把「死亡」當成對手來對抗,甚至拒絕接受。

★如何溝通《死》:

雖然他們了解死亡,但卻未像大人一樣會處理感受,開始會害怕自己死亡,會討論這樣的人生公不公平。由於正值青春期,別太過期待孩子會願意跟你討論,因此你的「耐心」很重要。給孩子一些空間,讓孩子跟有相關經驗的同儕接觸,當孩子詢問死亡相關的資訊,盡量告知不隱瞞,家長自己要成為好模範,讓孩子學習如何面對。

大部分人遇到傷心的事,都會認為避開這些話題能讓心情變好些,但這麼做只會讓一切無法溝通,建議爸媽以開放的心態和孩子討論「死亡」。