為何孩子好好講都不聽,非要媽媽兇才聽?

一位媽媽帶孩子來評估時,講孩子的問題講到淚流滿面,媽媽説他真的很無助,孩子每天都講不聽、叫不動,先生工作又忙,沒法太早回家,他每天都在「兇小孩》孩子不聽》更兇》孩子哭》很後悔》反省自己」,這種無限循環裡過日子。每天在念的都是:「我不是說過,不要玩水,你怎麼又在玩?」、「我說最後一次,把電視關起來,快去寫功課!」、「你不是説要收玩具,來吃飯,都過多久了!」

教小孩,你是不是也每天都在這種循環呢?一句話總是要講好幾遍,非要媽媽發火,小孩才會動,這中間到底出了甚麼問題?是不是很累?

孩子老是講不聽,可能是「缺乏動機」

其實,最主要的原因孩子沒有「內在動機」,長久下來就叫不動、講不聽。

動機很重要,它是一種內在的衝動,會令我們主動尋求資源、追求成功,並驅使我們去執行,簡單說沒有動機就不會行動。

動機產生的歷程,可能來自興趣、成就感、求生存,也可能來自「需求」。例如,小孩想要玩到遊樂園中的每一項設施(待滿足的需求),卻擔心沒辦法全都玩遍(因需求產生焦慮),因此拿出遊樂園的地圖(驅使),孩子接下來會認真研究,而且會規畫路徑(搜尋行為),直到如願玩到所有想玩的遊樂設施(滿足需求),才就開心起來(焦慮降低)。有沒有發現,這跟被叫去寫作業的「過程」很不一樣?所以,「玩」有動機,做該做的事沒有動機。

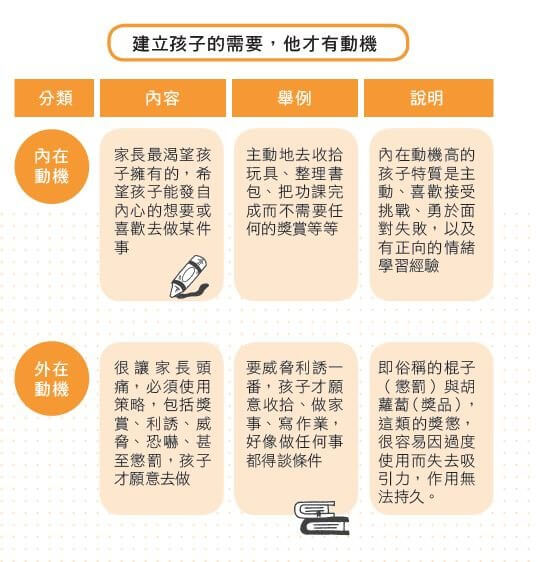

有「需求」才有「動機」,孩子若有內在需求,可能會先有緊張的情緒,緊接著會產生一些行為,讓自己去獲得滿足以降低緊張。針對「需求」起源的不同,通常可將「動機」分成兩種:內在動機(intrinsic motivation)和外在動機(extrinsic motivation)。

不過,孩子學習的歷程,無論是「內在」或「外在」動機,似乎都無法完全切割開來,也就是說,沒有單純的內在動機,也不會有單純的外在動機。

每天辛苦熬夜完成的企畫案,為了客觀條件的薪水(外在動機)?潛意識裡是不是也想證明自己的能力(內在動機)?同理,做父母的千萬別貪心地期待孩子從小就能發自內心主動收拾玩具。如果你家的孩子經過提醒後就會主動去收玩具,請讚美他,別認為理所當然,這代表你的孩子是教得動的。