教小孩,這些情緒反話不能講,孩子會學大人講~

3.孩子不見得有問題,而是大人自覺安排都很合理

我們大人很容易跳入這樣的思維,”現在不加強,以後長大怎麼辦”,所以中大班活動量較大、比較不容易坐得住的孩子,不少爸媽就會安排孩子上些棋藝、藝術或英文等靜態課程,希望訓練孩子靜下心來。

看似合理,但卻可能和孩子的大腦發展背道而馳,這其實和我們過去常聽到的「合理的要求是訓練,不合理的要求是磨練」,沒甚麼兩樣。

4.小學後,孩子會開始擔心達不到大人的目標

小學以上的孩子,已經很能夠了解自己的能力在哪裡,強項是甚麼、弱點是甚麼,只是可能無法用言語具體分析出來罷了,所以你會發現,他們面對自己比較不行的事物時,”我不會”一下就說出口。

最怕的是爸媽到了這個時候,還搞不清楚孩子的學習優劣勢,用傳統方法,”你再試試看呀!你「寶可夢」就都可以認得出來,怎麼ㄅㄆㄇ就老是認錯?”

這也是一種錯誤的期待,因為從認知神經科學去分析ㄅㄆㄇ和寶可夢的學習,它們的處理路徑與區域並不完全相同,爸媽這樣的說法,也可能讓孩子對自己的學習更沒自信。

反話管教,當心教養失效

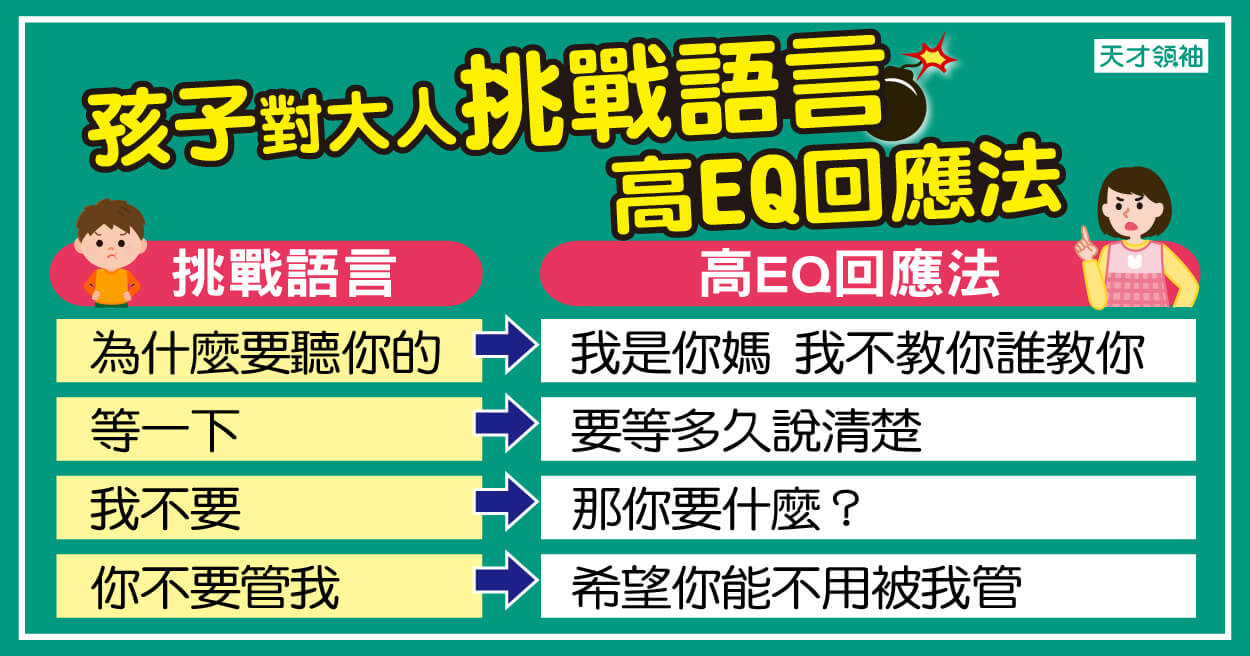

許多父母經常碰到教養孩子的難題,當孩子講不聽時,在情急下難免說出:「你再不聽話,我就如何」的反話。

例如:”你再這樣,我再也不理你!”;”從此之後,我再也不管你了,你自己看著辦~”;”好啊!你說你討厭我,我也不愛你了”;”你這麼不聽話,我幹嘛這麼辛苦幫你做這麼多事?”; “以後我不會再帶你出門了”。

然而,這些情緒一上來的教養反話,可能有很大的殺傷力。

講反話,對孩子的影響:

1.孩子覺得爸媽不愛他了,不安全感上升,變得焦慮緊張,情緒不穩。

2.孩子可能也從教養語言中,學到講反話的能力,為了得到父母更多的關心及注意,反而變得更加叛逆及愛唱反調。

3.最後讓教養的重點失焦,原本可能是要訓練孩子收個玩具,弄到最後,變成硬碰硬,孩子的情緒一大堆,自己的教養方向是什麼也搞不清楚了。

1/3兒童有精神疾患、自殺意念高

台大精神科研究發現,近1/3兒童有精神疾患需要專業評估、協助,且有自殺意念6個月盛行率為3.1%,也就是說,全台每10萬名孩童就有3100名曾有自殺的念頭。

統計發現,台灣兒童及青少年各種精神疾患及自殺盛行率的比例增加,而這些精神疾患相關的家庭、環境、學校、個人、心理因素,都是造成孩子精神與心理疾病的重大影響。

很多時候身為大人,會用自己的標準,對孩子的期許太大,孩子做不到容易挫折及產生負面情緒。有所要求絕對是好事,但凡事過猶而不及,適時彈性、中庸的教養,才能有利孩子正向成長。

延伸閱讀:

孩子缺乏安全感怎麼教?法寶一次看>>