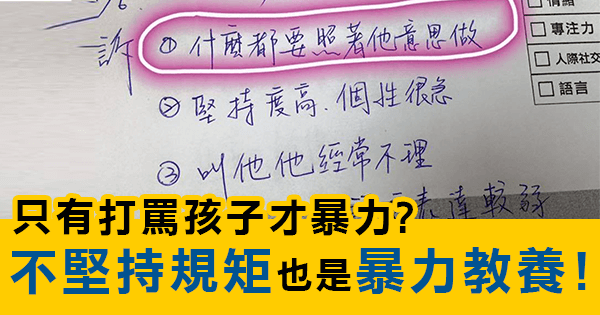

不是只有「打罵孩子」,爸媽不懂堅持規矩也是「暴力」教養

(1)當下急著滅火:

想趕快找一個解釋,安撫孩子的情緒,但最後前後矛盾,讓孩子混淆越聽越火。

(2)無法轉移注意力:

當孩子的注意力轉移到車車以外的東西,孩子的焦點停在自己想要的!所以吵不停~

(3)這是最後一次:

這種說法可能講過好多次了,孩子正在預期這種結果。

非常能感同身受,面對三歲以上的孩子,爸媽們可能有一種「不得不…」的無奈,可是我必須要說的是,一次的不堅持,會造就了下一次孩子再用「情緒」對付爸媽,當起小霸王的機會,反而更適得其反,讓孩子有藉口、有理由的不擇手段達到目的。往往這樣的後遺症,有時比打罵式的教養更來得嚴重。

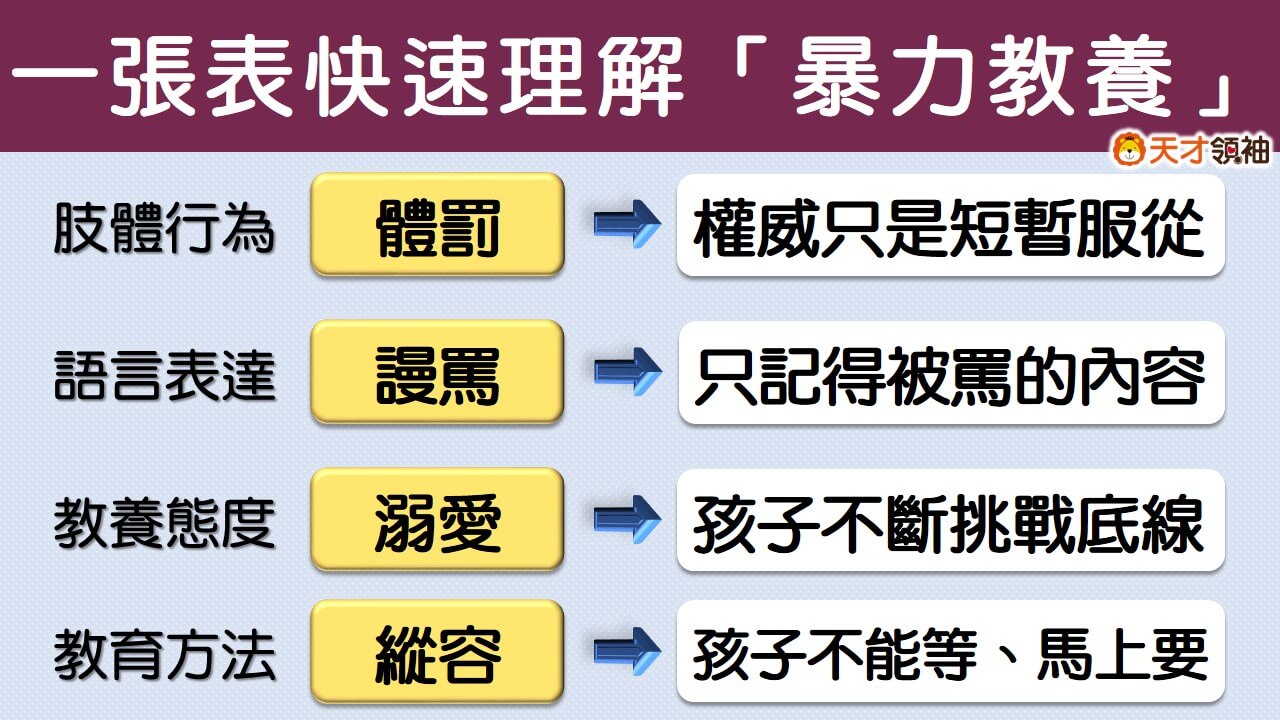

教孩子,不是教訓孩子

體罰淪為打罵教養、溺愛成為無效教養,都是一種「暴力教養」。很多爸媽在教養的過程中,往往有很多因素,不得不使用較為快速、直接的方法讓孩子聽話,這種權威式教養固然有效,但不是長期有效的方法,而且也非傳統打罵才是暴力教養,有的時候過於溺愛及縱容也將適得其反。從表格中四大面向,分析大人對孩子的方式,只有一線之隔卻相差十萬八千里,來看看會有什麼樣的負向影響:

體罰vs零體罰教養

很多爸媽問:「到底該不該體罰?」在權威中只是短暫服從,讓孩子快速聽話,但每個孩子的心智解讀能力不同,有的會記取教訓及疼痛,下次不再犯;但有的孩子不會理解被打的原因,只記得大人很兇、被打很痛,就此內化成以後不開心、生氣時,我也可以用同樣的方式去對別人。所以,在回答此問題前,我會比較在乎的是,你的孩子理解程度,及大人事後的態度。如果單只有「打」,其實不能改善結果。

謾罵vs好言相勸

當孩子被罵的時候,往往只記得被罵的內容,卻聽不進去道理,為什麼?原因很簡單,因為孩子當下也有「情緒」,這個情緒有很多,可能覺得自己委屈,覺得自己一點錯都沒有;或是覺得很生氣,因為大人沒有站在他的角度去想。但孩子情緒上來,你好言相勸又聽不進去,這時候的你,是不是陷入兩難了呢?

溺愛vs疼愛

做爸媽、做長輩的,何嘗不是愛孩子的?近年來不斷鼓勵「正向教養法」,給予孩子愛及滿滿正能量,可是在疼愛的分寸一但沒有拿捏好,就會變成溺愛,而孩子就會仗著大人「靠勢」,而不斷挑戰大人的底線,就會造成一個惡性循環。

包容vs縱容

這是一個民主的時代,我們都知道,要給孩子多一點表達空間及自主權,尊重孩子而不是控制孩子,但說的容易做的難,當孩子犯錯的同時,該給予幾次機會包容他的行為,該拿捏的空間在哪裡,都是一個技巧;否則當包容逐漸變成縱容時,規矩就無法堅持,孩子不能等、馬上要,就會變成容易起歡的小霸王。

最新!2019法國已通過零體罰法案,不打孩子,這樣教更有效

法國在日前通過新法案(2019.7.3),禁止父母體罰小孩,這項新通過的「反常教育暴力法案」,不論學校與家庭皆使用,且法令有明確規範「父母行使親權時,不得對小孩施以肢體或心理暴力」。使法國成為全球第55個禁止對兒童進行體罰的國家,也讓到底該不該體罰、能不能打小孩的議題又再度被拿來討論。一般來說,我們不支持打罵教養,主要會讓孩子:

一、不知道自己犯的錯在哪裡。

二、被打、被罵是一種負向傳遞,有些情緒處理較差的孩子,容易無法釋懷,往後甚至有可能會轉嫁到他人身上。

所以,當孩子不聽話,大人也快被氣到理智線斷掉時,不妨試試以下的方法: