研究:幼兒學外語,「與人互動」遠比被動看影音有效

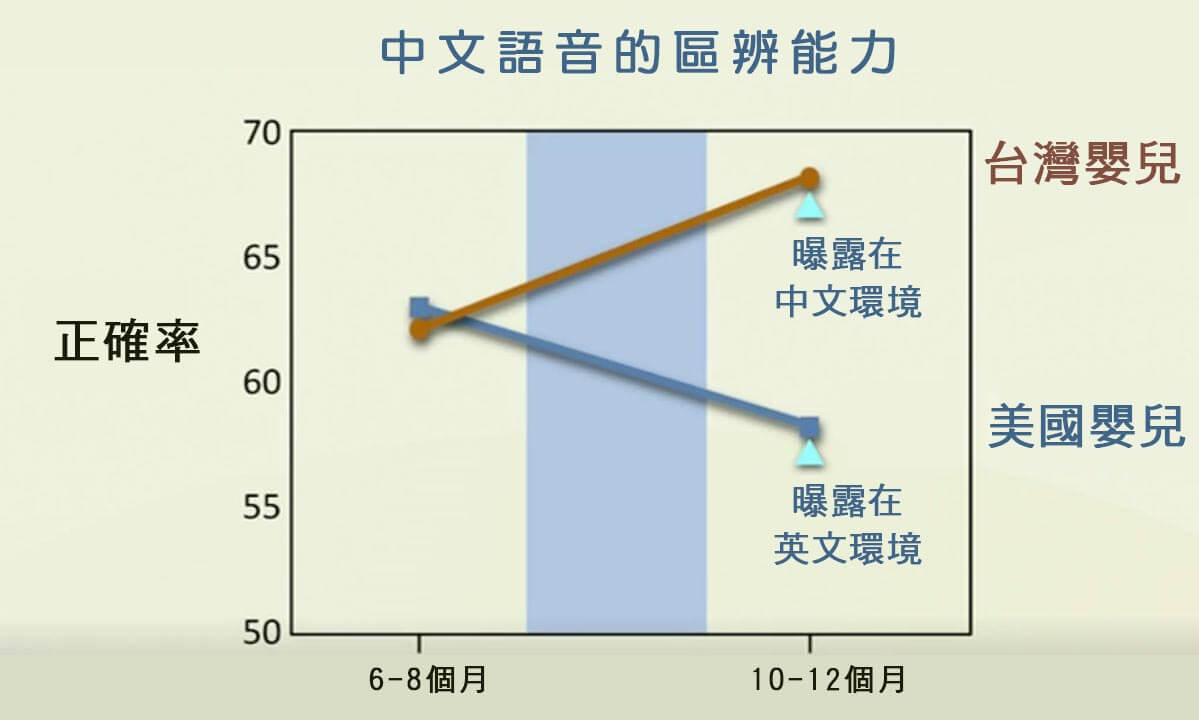

Patricia Kuhl 教授做了實驗,並發現美國寶寶在6-8個月大時,雖他們沒學過中文,但美國寶寶卻和台灣寶寶有對中文一樣好的分辨能力,但在10-12個月大時,台灣寶寶中文語音的區辨能力越來越好,但美國寶寶卻表現的越來越差。

因此她讓10.5個月大的美國寶寶上了12堂中文課(一位台灣人講中文故事給他們聽),在這之後,美國寶寶除了對中文語音的區辨能力沒有喪失外,他們也變得和同年紀的台灣寶寶有一樣好的中文語音區辨能力。

這個驚人的結果顯示,嬰兒只要在語音學習的關鍵期內,他們聽到的是什麽語言,他們都能吸收,並且不會

失去對新語言語音的區辨力。

Patricia Kuhl 教授因此認為這兩個月是嬰兒發展語音能力的關鍵期,嬰兒在聼的時候,他們的大腦會統計所聽到的語言,嬰兒會並吸收語言語音的統計分佈,進而改變他們的腦。

雙語寶寶即是保留兩套語言的統計資料,並且在隨著對話的對象不同,而換成不同的統計。

社交互動是嬰幼兒學會第二外語的關鍵

很多爸媽可能會想問一個問題,那如果讓孩子多聽英文的故事、影片,是否亦可助於孩子的語言能力變好?

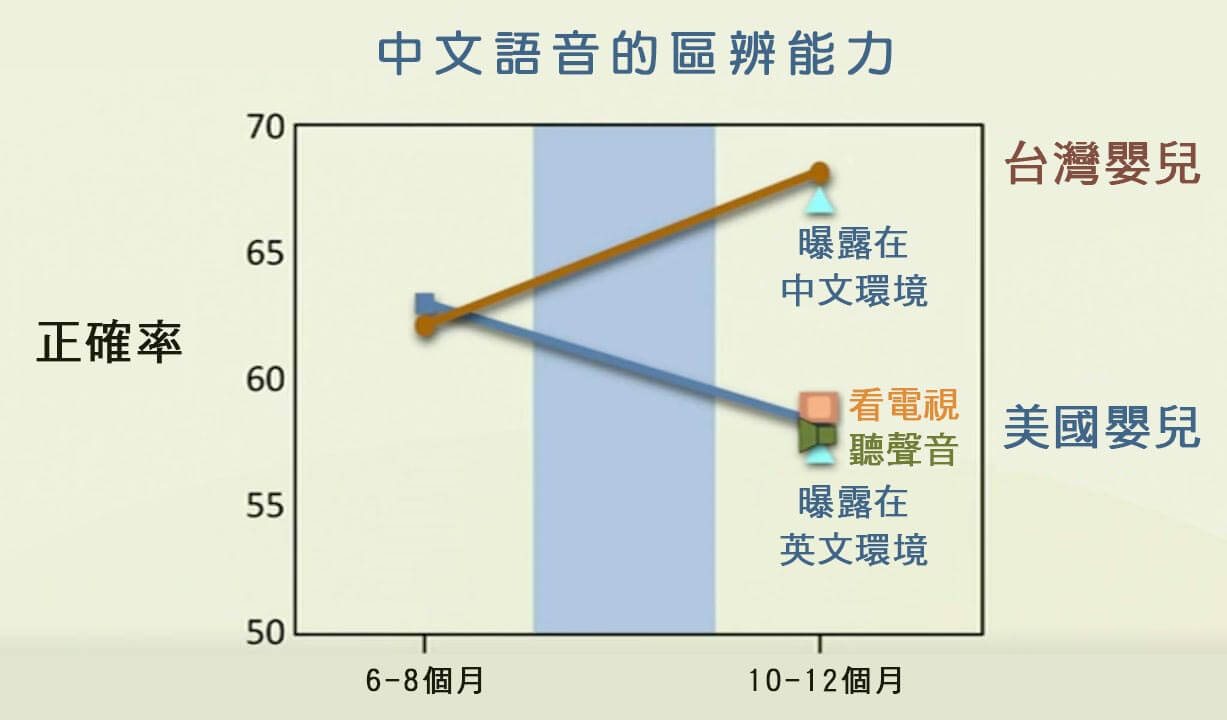

但研究發現,真人互動的學習,遠超過電視影音的教學。孩子必須與真人互動上課,他們的第二外語的能力才能提高。換言之,真人的出現是語言學習的關鍵要素。

研究以二組嬰兒為對照,同樣的教學內容,一組寶寶透過電視,而另一組寶寶真人教學。

結果,雖然學習的語言及內容是一樣的,但電視組的寶寶語言表現上完全沒有進步,而真人教學的語言能力就有提升。研究後發現,原來當真人在面前講話時,大腦才會對真人的聲音統計,並由社交的大腦控制。

所以,結合以上研究發現,若想讓你的孩子學好英文,把握0~7歲的關鍵期,別讓孩子一個人看電視學英文,或是聽語音。如果要讓他學好英文,透過真人互動的效果最為顯著,或是爸媽陪著孩子一起聽、一起看英文節目與教學,也會有所幫助。

延伸閱讀: